安全・安心情報

更新日:2025年5月14日

ここから本文です。

北陸企業のBCM(事業継続マネジメント)に関する調査

~北陸地域の事業継続力向上に向けて~

株式会社日本政策投資銀行 富山事務所長 田中 悟史

富山事務所副調査役 吉田 志穂

遠藤 由梨奈

(株)日本政策投資銀行(DBJ)北陸支店・富山事務所は(株)日本経済研究所と共同で北陸3県に本社及び事業所を置く企業(600社)に対し、事業継続マネジメント(BCM)の状況や令和6年能登半島地震を契機としたBCMに対する意識変化等の把握を目的にアンケート調査(調査期間:2024年9月13日~10月25日)を実施し、184社(富山県92社、石川県61社、福井県31社)から回答を得ました。本調査では、アンケート分析から得られた課題やBCMに積極的に取り組む企業の事例等を通じて、北陸地域の事業継続力向上に向けた考察を行いました。

本稿では以下にその要旨を記します。

1.事業継続マネジメント(BCM)とは

1-1.BCMの体系

内閣府の事業継続ガイドラインによるとBCPとは、災害や緊急事態が発生した際に、重要な業務を中断させず、または早期に復旧するための「具体的な計画書」とされている。

一方で、BCMとは、このBCPを策定し、実行、評価、改善する一連のマネジメントプロセスを指し、企業・組織全体が継続的・体系的に取り組むことが重要とされており、その活動は「方針の策定」、「分析・検討」、「戦略の検討と決定」、「BCPの策定」、「教育・訓練の実施」、「見直し・改善」の6つのプロセスを繰り返す形で進められる。

1-2.BCMの目的と重要要素

緊急事態(有事)が発生した際に、限られたリソースの中で迅速かつ効果的に事業を継続・復旧させるためには、BCPの策定において、最低限継続すべき事業や製品のレベルを明確にし、目標復旧時間の分析と設定を行うことが重要とされている。すなわち、自社にとっての最低復旧目標となる条件を特定することはBCMプロセスにおいて重要な要素といえる。

また、1-1.BCM体系に示した6つのプロセスに照らし合わせると、「分析・検討」のフェーズがこれにあたり、この分析を通じて、事業の中断が与える影響を定量的・定性的に評価し、優先的に復旧すべき業務を明確にすることが、計画全体の有効性を左右すると考えられる。

加えて、内閣府のガイドラインでは、BCPの実効性を確保するためには、定期的な訓練と見直しが不可欠であることが述べられている。教育・訓練は、座学から実際に体を動かす等、対象や目的に合わせて様々な教育・訓練を行うことが重要である。また、実施のタイミングは、定期的(年次等)に行うほか、体制変更、人事異動、採用等により要員に大幅な変更があったときに行うとされ、その結果、発見された弱点、問題点、課題等に応じて、BCPの見直し・改善を行うことが有効とされている。

2.北陸企業のBCMに関するアンケート調査結果(産業別集計)

2-1.アンケート調査 分析の切り口

本調査では、アンケート分析の切り口として、製造業や非製造業といった産業別の特徴を確認している。加えて、医薬品、生産用機械、その他土木建設業(以下「建設業」)、商業について個別の分析を実施している。これらの産業は、産業連関表を基に北陸3県においてサプライチェーンへの影響度が高い業種として選定した。なお、選定の条件として、データの正確性を担保するため、回答数が10件以上の産業に限定している。

2-2.BCP策定状況

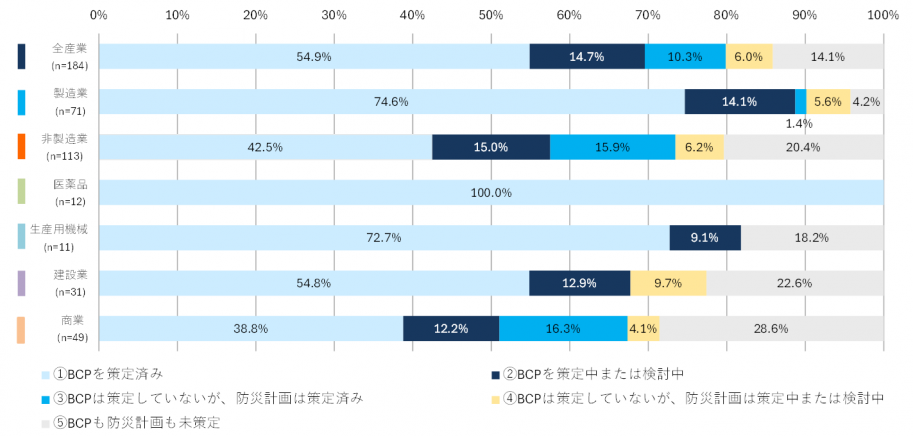

BCPを策定済みの企業は、全産業で55%(県別:富山県52%、石川県48%、福井県77%)であった。参考までに、東日本大震災後の2012年に実施したDBJ調査※では、北陸企業の策定率は全産業で15%であった。回答企業の属性などに違いはあるとはいえ、BCP策定率は近年大きく上昇している。特に医薬品業界では回答企業12社全社が策定済みであった。

図表1 BCP策定への取り組み状況(全員)

※DBJ北陸支店(2012)「北陸企業のBCP(事業継続計画)に関する意識調査-北陸企業の事業継続力向上に向けて-」

2-3.BCPでの検討内容

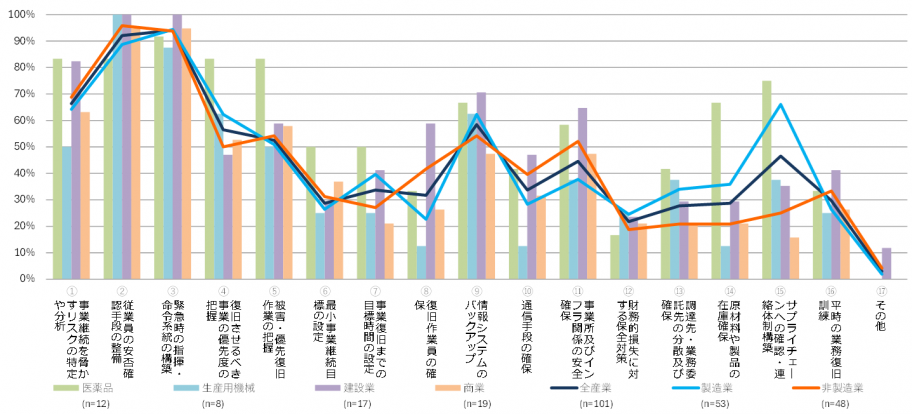

BCPの内容について、⓶「従業員の安否確認」等の初動対応に関する項目は9割を超える企業で検討されている。一方、⓻「事業復旧までの目標時間の設定」等の事業影響度分析に関する項目は3割程度に留まっている。

図表2 BCPでの記載(検討)事項(BCP策定済みの企業)

2-4.平時のBCMに関する取り組み

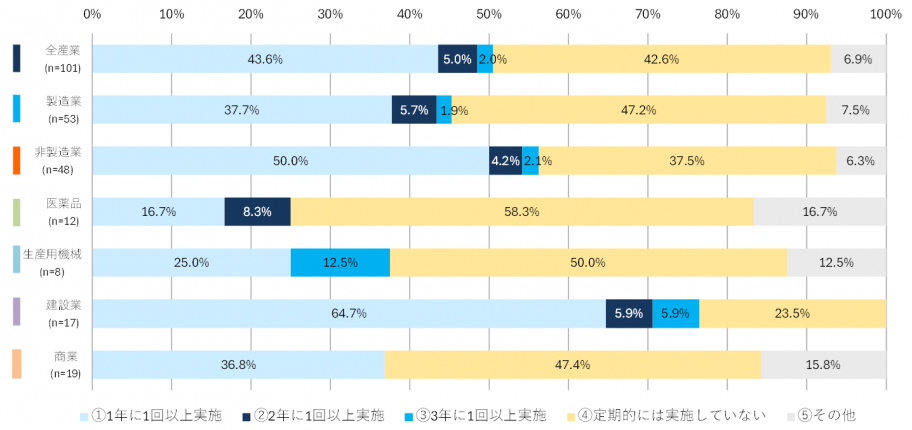

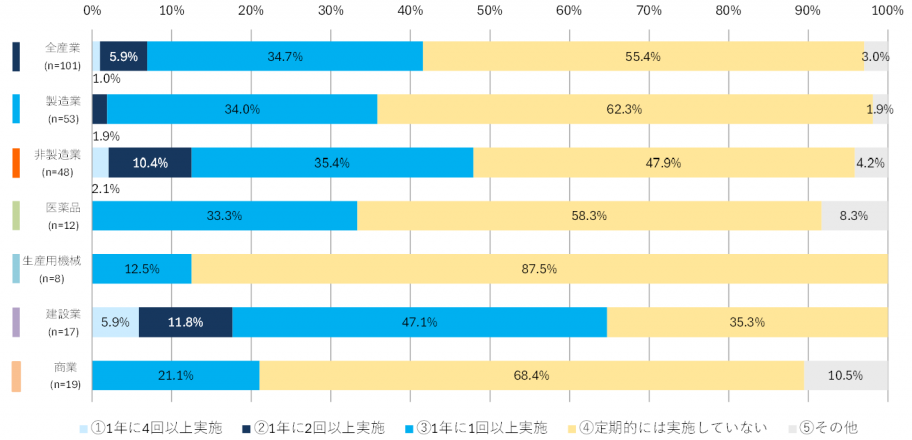

内閣府の事業継続ガイドラインで、BCPの実効性を確保するために不可欠とされている、BCPの見直しや訓練について、半数程度の企業が定期的に実施できていないと回答した。一方、建設業の実施率は6割超と特徴的であった。

図表3 BCPの見直し・改善の状況(BCP策定済みの企業)

図表4 BCPに関する訓練・勉強会の状況(BCP策定済みの企業)

2-5.能登半島地震の影響

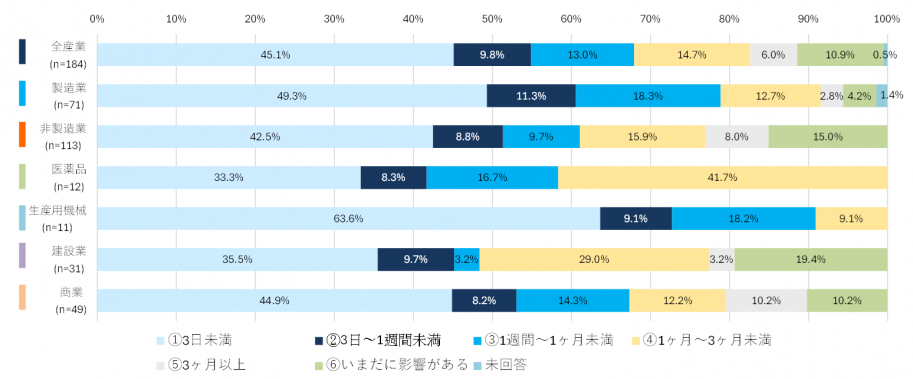

能登半島地震について、約6割の企業が事業活動への影響があったと回答した(富山県69%、石川県72%、福井県26%)。半数以上の企業は比較的短期間で復旧が進んだが、「未だ影響がある」(※アンケート調査2024年9月13日~10月25日時点)とする企業も1割程あった(富山県5%、石川県18%、福井県13%)。

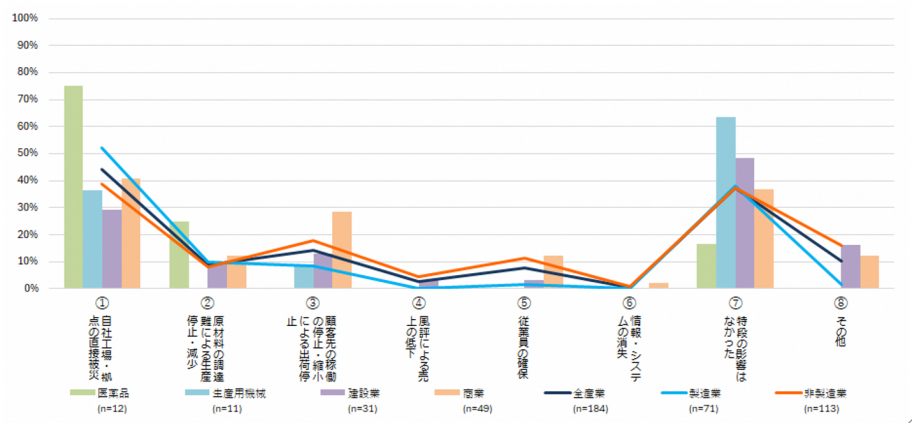

図表5 能登半島地震の影響(内容)(全員)

図表6 能登半島地震の影響(期間)(全員)

2-6.能登半島地震後のBCPの機能状況

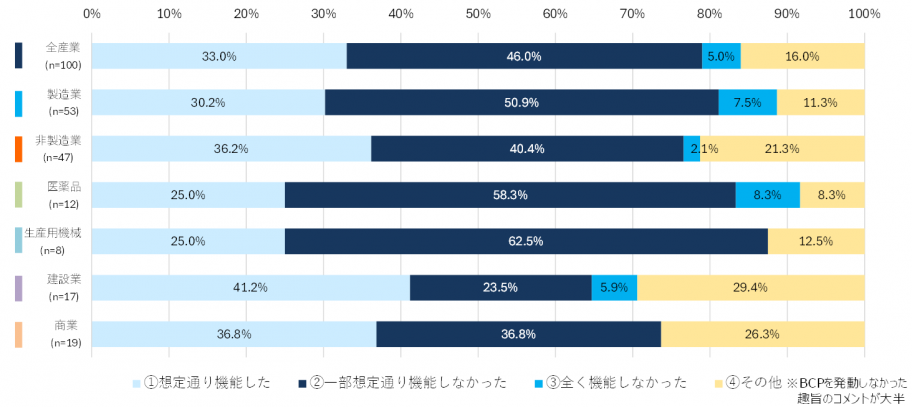

能登半島地震を受けてBCPが「想定通り機能した」とした企業は3割程度に留まり、5割程度の企業が「一部もしくは全く機能しなかった」とし、今般の地震を受けてBCPの運用や機能状況に課題を残したことが窺われた。

また、内閣府のガイドラインで重要とされている目標復旧時間を設定した企業の約8割が、能登半島地震を受け「全社として目標時間内に事業を復旧できた」と回答しており、事業影響度分析を含む体系的なBCPの策定が、BCPの実効性向上に繋がる可能性が示唆された。

加えて「訓練・勉強会を定期的に実施している」企業は、「定期的に実施していない」企業と比べ、「BCPが想定通り機能した」割合が高く(45%>36%)、定期的な訓練を実施している企業ほどBCPが想定通り機能したとの傾向がみられた。

図表7 BCPの機能状況(BCP策定済みの企業)

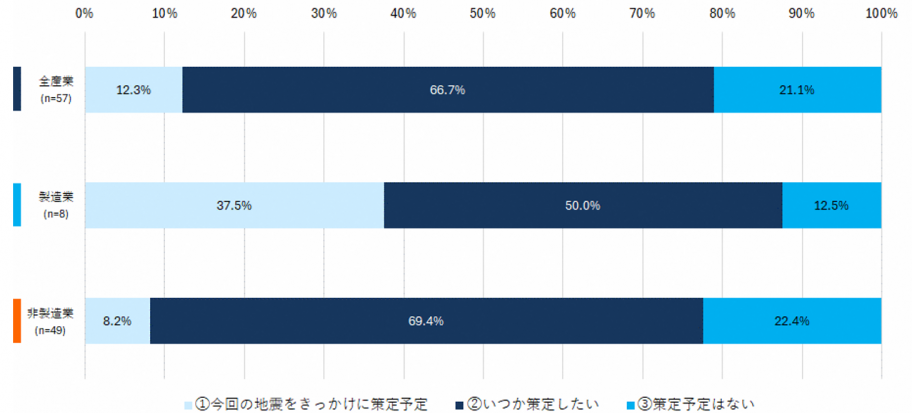

2-7.能登半島地震後のBCMに対する意識変化(BCPの見直し予定)

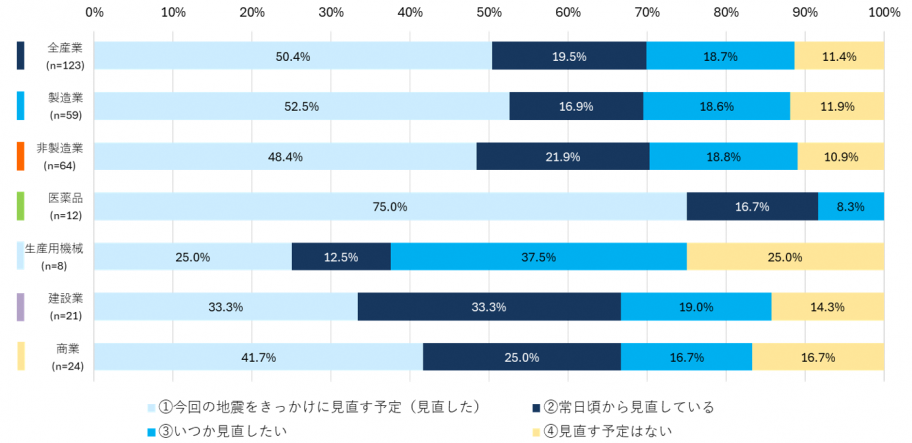

今回の地震を契機にBCPを見直すとした企業は5割を超えた一方で、BCP未策定の企業では「地震を契機にBCPを策定予定」とした先は1割程度に留まり、策定を躊躇する状況が窺われた。その背景として「策定に必要なスキル・ノウハウがない」との回答が5割程度、「人手を確保できない」との回答が4割を超えた。特に「人手を確保できない」は前回調査時の2割強から倍増した。

図表8 BCPの見直し予定(能登半島地震後)(BCP策定済み、策定中の企業)

図表9 BCPの策定予定(能登半島地震後)(BCP未策定の企業)

3.北陸地域の事業継続力向上に向けて(考察)

BCMの実効性を高めるためには、自社の経営戦略との統合を図ることが重要である。BCMを単なる防災・リスク対策ではなく、事業の持続的な成長や競争力強化の観点から捉えることで、必然的に経営層が主導する体制が整い、BCPの見直し・訓練といった組織全体による推進が図られるのではないか。

自社のサプライチェーンを考慮した取引先との継続的な対話を通じて、より実態に即した目標設定を行うことができる。取引先等との相互連携を通じてBCMに関するノウハウの共有や経験の蓄積が促進されるといった副次的効果も期待できるのではないか。

北陸各県では、行政や商議所等の中小企業支援機関が中心となり、セミナーやワークショップ等の啓発活動、専門家派遣等の直接支援、補助金など多様な支援策が既に実施されているが、企業が各種支援策を一元的・効率的に利用できるワンストップ窓口機能の強化やBCP策定・管理ツールの提供等DX支援の強化等、深刻化する人手不足を踏まえた支援策の拡充が期待される。また、地域の好事例をネットワーキングイベント等を通じて地域全体で共有する等、地域企業がBCMを「自分ごと」として捉える機会の提供も効果的であろう。

注

1.レポート「北陸企業のBCM(事業継続マネジメント)に関する調査~北陸地域の事業継続力向上に向けて~」の詳細はDBJのホームページをご参照ください。

https://www.dbj.jp/topics/investigate/2024/html/20250310_205822.html

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください