安全・安心情報

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

令和5年富山県人口移動調査の結果から

1 はじめに

富山県人口移動調査は、国勢調査以降の本県人口の毎月の移動数を調査し、人口の男女・年齢別構成及び地域間移動状況の実態を把握することにより、毎月の推計人口及び世帯数を明らかにして、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的としています。

この調査は、大正3年から昭和41年まで行われた「富山県常住人口調査」(各年12月31日現在)を前身とし、昭和42年から継続して行われています。

また、県単独の統計調査であり、県基幹統計調査に指定されているものです。

2 令和5年富山県人口移動調査の結果から

令和5年富山県人口移動調査の結果は、令和6年3月26日に公表しました。ここでは、その結果の一部を抜粋してご紹介します。

(1)人口と世帯

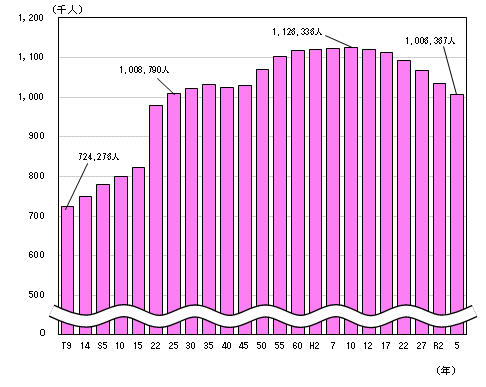

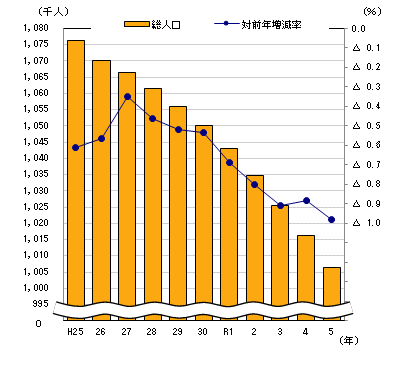

総人口(推計値)の推移-総人口(推計値)は1,006,367人で前年比0.98%減少

令和5年10月1日現在の本県の総人口(推計値)は、前年比9,956人(0.98%)減の1,006,367人となりました。

総人口の推移をみると、平成10年の1,126,336人をピークに減少し続けています。

また、全国の総人口に占める本県の割合は、昭和22年以降、年々低下し、昭和45年には1%を割り、令和5年では0.81%となっています。(図1、図2)

図1 総人口の推移

図2 総人口及び対前年増減率の推移(平成25年~令和5年)

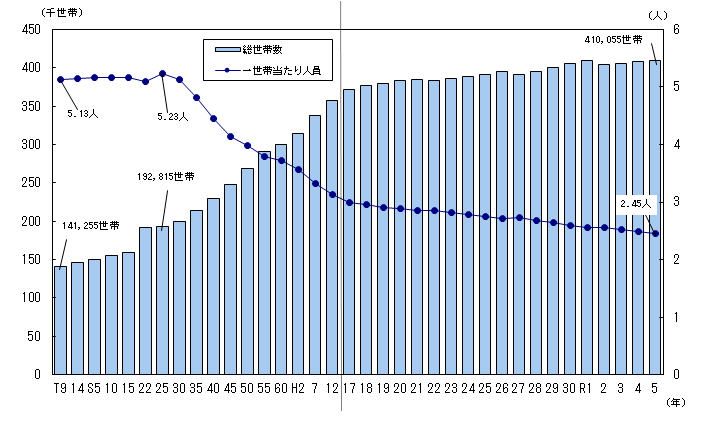

総世帯数(推計値)の推移-世帯数(推計値)は410,055世帯で前年比0.48%増加

令和5年10月1日現在の本県の総世帯数(推計値)は410,055世帯で、前年に比べて1,961世帯(0.48%)増加しました。

世帯規模を示す一世帯当たりの人員は、昭和25年の5.23人をピークに減少し続けており、令和5年は2.45人で、前年に比べて0.04人の減少となりました。(図3)

図3 総世帯数および一世帯あたり人員の推移

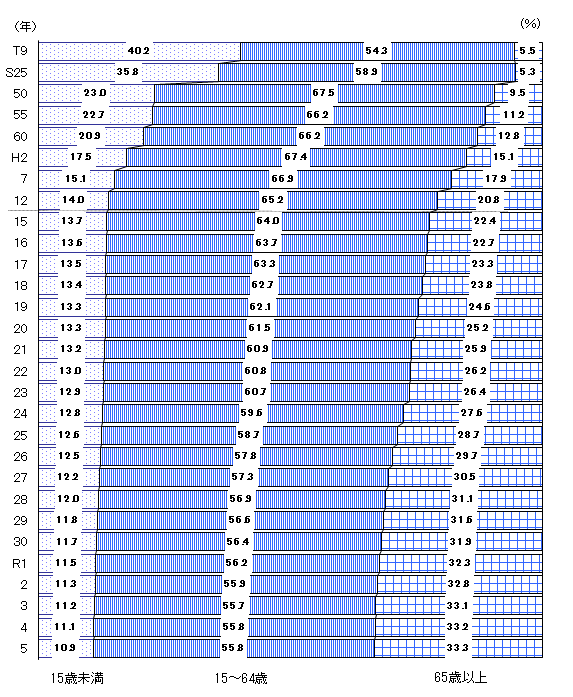

年齢別人口-0~14歳人口の構成割合は低下し、65歳以上人口の構成割合は上昇

令和5年10月1日現在の本県の総人口を年齢3区分別にみると、0~14歳人口が107,546人(構成割合10.9%)、15~64歳人口が551,555人(構成割合55.8%)、65歳以上人口が328,689人(構成割合33.3%)となっています。

前年と比較すると、0~14歳人口では2,784人(2.5%)の減少、15~64歳人口では4,797人(0.9%)の減少、65歳以上人口では2,375人(0.7%)の減少となっています。また、構成割合を前年と比較すると、0~14歳人口では0.2ポイント低下、15~64歳人口は前年同数、65歳以上人口は0.1ポイント上昇しています。(図4)

図4 年齢3区分別人口割合の推移

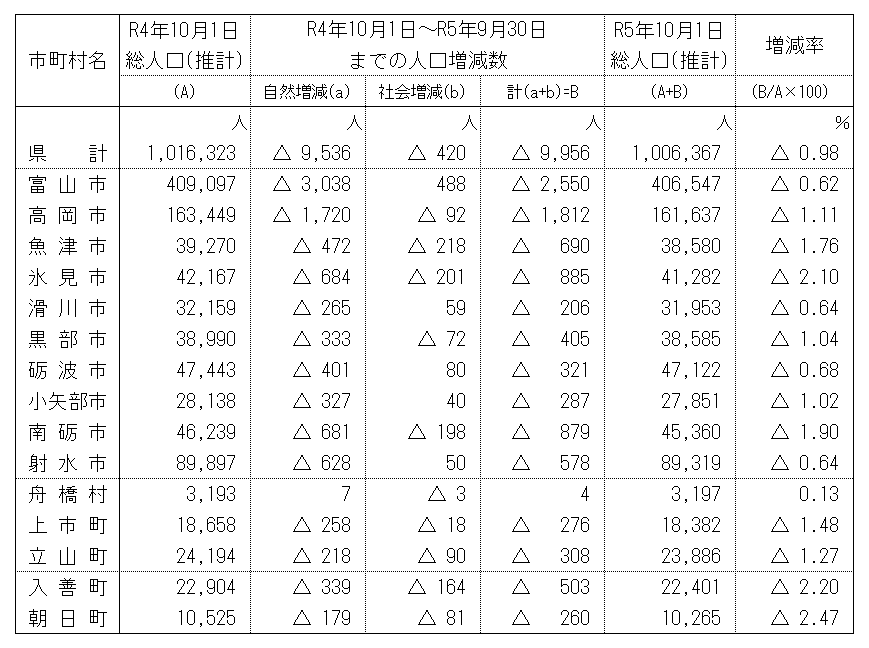

市町村別人口

令和5年10月1日現在の市町村別人口は、富山市の406,547人が最高で、高岡市の161,637人、射水市の89,319人と続いています。富山市と高岡市の人口を合わせると568,184人で県人口の過半数を占めています。

市町村別の人口増減をみると、前年に比べて総人口が増加したのは舟橋村のみで、人口増加数は4人、増加率は0.13%でした。

一方、総人口が減少したのは、舟橋村を除く14市町(10市4町)で、人口減少数が最も多いのは富山市の△2,550人、減少率が最も高いのは朝日町の△2.47%でした。(表1)

表1 市町村別人口増減数・増減率

(2)人口動態

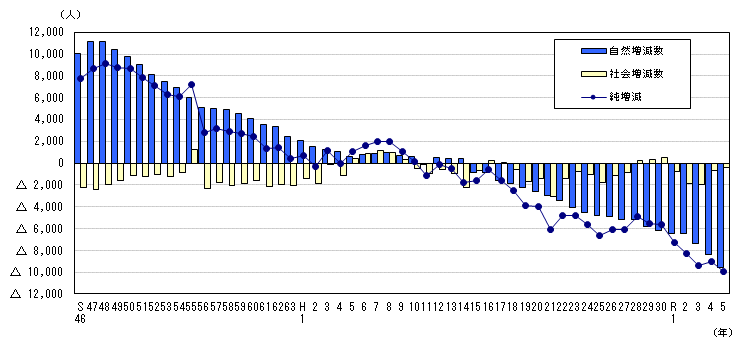

人口の動向-自然動態は21年連続、社会動態は5年連続、純増減は25年連続で減少

令和4年10月1日から令和5年9月30日までの自然動態(出生者数-死亡者数)では△9,536人と減少し、社会動態(転入者数-転出者数)では△420人と減少しました。

この結果、総人口は△9,956人の減少となりました。(図5)

図5 人口動態の推移

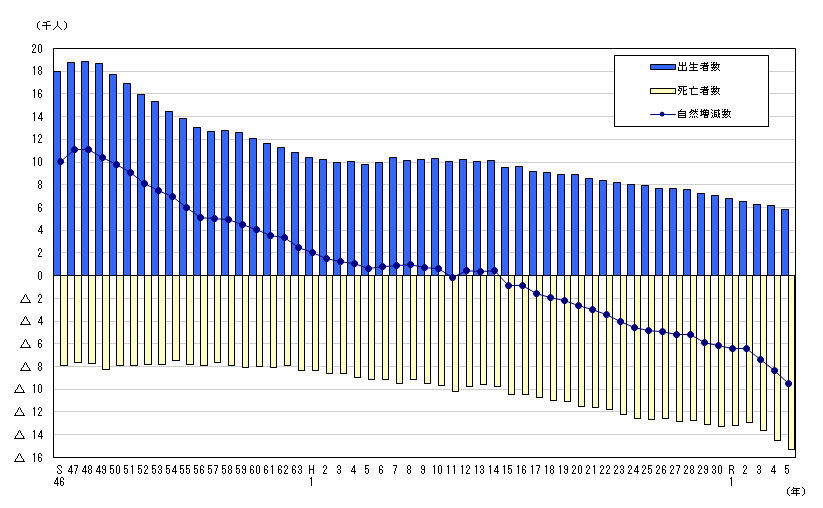

自然動態

自然増減数

令和4年10月1日から令和5年9月30日までの自然増減数は△9,536人となり、21年連続の自然減少となりました。出生者数が前年同期比342人減少の5,807人、死亡者数が前年同期比820人増加の15,343人でした。

出生者数は昭和46~49年の第2次ベビーブーム以降、減少傾向が続いており、平成7年からは10,000人を若干上回る水準で横ばいに推移していたが、平成15年に再び10,000人を割り、その後は減少傾向が続き、令和5年の出生者数は5,807人となりました。

死亡者数は、昭和46~62年までは、ほぼ8,000人前後の横ばいで推移していたが、その後増加傾向が続き平成5年に9,000人台となり、平成11年には10,000人を超え、初めて出生者数を上回りました。平成12~14年は9,000人台となったが、平成15年に再び10,000人を超え、出生者数を上回りました。その後も増加傾向が続き、令和5年の死亡者数は15,343人となりました。(図6)

図6 自然動態の推移

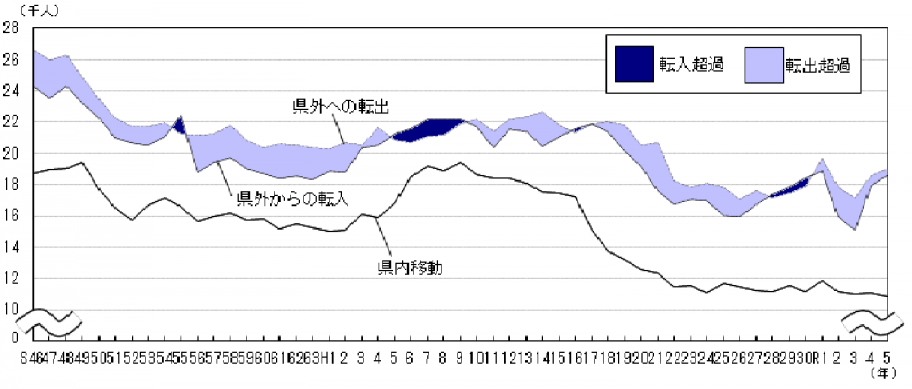

社会動態

社会移動

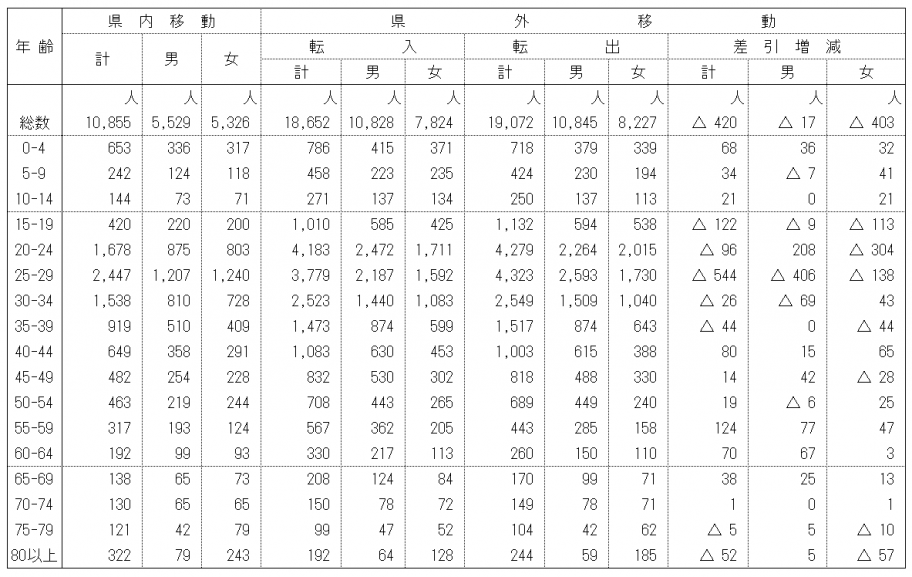

令和4年10月1日から令和5年9月30日までの社会移動総数は48,579人となり、前年同期に比べ980人(2.1%)増加しました。このうち、県内市町村間で移動した人は10,855人で、前年同期比で243人(2.2%)の減少となりました。

一方、県外からの転入者は18,652人で、前年同期に比べ750人(4.2)%の増加、県外への転出者は19,072人で、前年同期に比べ473人(2.5%)の増加となり、その結果、差し引き増減は420人の減少となりました。

平成18年以降の県外との社会移動を見ると、平成18年から平成27年までの10年間は転出超過となっていましたが、平成28年から平成30年までの3年間は転入超過となり、令和元年に再び転出超過に転じ、令和5年は420人の転出超過となりました。(図7、表2)

図7 県内移動、県外転入・転出の推移

表2 男女、年齢(5歳階級)別社会動態

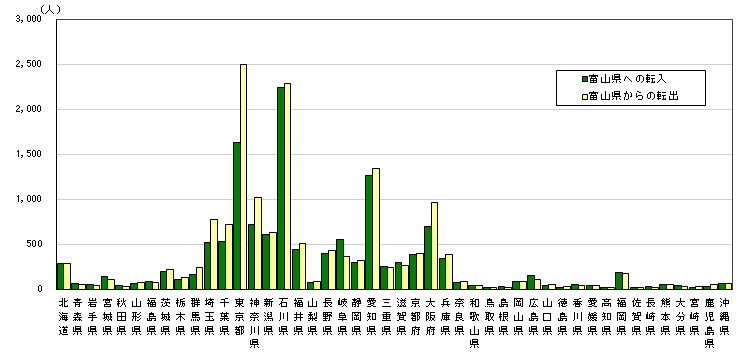

都道府県別移動

転入元を都道府県別にみると、転入者数が最も多いのは石川県で、次いで東京都、愛知県、神奈川県、大阪府の順となりました。(令和4年と同順)

転出先を都道府県別にみると、転出者数が最も多いのは東京都で、次いで石川県、愛知県、神奈川県、大阪府の順となりました。(令和4年と同順)(図8、表3)

図8 転入元、転出先の都道府県別県外移動者数

3 おわりに

今回は令和5年富山県人口移動調査結果をご紹介しましたが、とやま統計ワールドでは「富山県の人口(年報)」のバックナンバー(平成11~令和4年)や「年報の日本人と外国人の内訳(非掲載表)」(平成28年以降)も掲載しています。

また、「富山県の人口と世帯(月報)」も、平成13年1月以降、毎月掲載されています。

とやま統計ワールド「人口移動調査」

https://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/jinko/index.html

富山県人口移動調査は、本県の現状を把握し、将来を予測するために大変重要な統計となっております。ぜひ関心を持っていただければと思います。

今後とも、本調査へのご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください