安全・安心情報

更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

江上A遺跡の農耕具

えがみえーいせきののうこうぐ

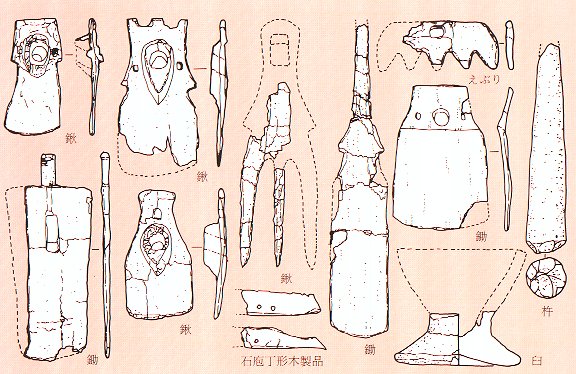

水田耕作のための一般的な木製農具としては鍬(くわ),鍬(すき),えぶり,田下駄などがあり,脱穀用具としては杵(きね)と臼(うす)があります。江上A遺跡や中小泉遺跡では多くの木製品が出士しました。鍬は長さが20~30cm,幅10~20cmで,頭部に山形の突起をもつもの,細長いもの,鍬先が三又になるものなどがあります。鋤は隅が丸く整えられたもの,柄をつけるための茎をもったもの,柄の近くに抉り(えぐり)が入れられてナスビ形になったものなどがあります。また,田ならし用のえぶりも出土しています。さらに臼と杵,割材利用の火きり杵と火きり臼,弓,円板状の紡錘車,鉢,高杯,長方形の舟形容器である槽,桶の側板,杓子(しゃくし)籠など枚挙にいとまがなく,当時の木器需要の高さを知ることができます。

石製農具としては石庖丁があります。長さ15cm前後の半月形で中央に2個の穴があけられた穂つみ具です。現代の稲刈りと違い,実った稲から順に何日もかけて穂をつみとっていきました。

江上A遺跡から出土した木製の鍬

木製品の出土状況

江上A遺跡の木製農具のいろいろ

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください