東海北陸自動車道 全線開通への期待 (その2)

|

| その1 全線開通までの歩み |

1.はじめに

平成20年7月5日、関係者にとって待望の、東海北陸自動車道が全線開通します。 太平洋側から日本海側まで、本州の中央を縦貫する大動脈の誕生です。 世界1位の売上台数を誇るトヨタ自動車を中心に活気づく中京圏と、富山県とがこの大動脈によって結びつき、観光・企業立地・企業活動などに大きな期待が寄せられています。そして、行政・民間ともこのチャンスを最大限に活かそうと、積極的な取組みを始めています。 そこで本稿では、東海北陸自動車道の全通がもたらすさまざまな効果の中から、特に企業立地の面に絞って、期待される効果と取組みについて述べます。 |

2.東海北陸自動車道の全通によって何が変わるのか企業活動のグローバル化や自治体間の誘致競争が活発化する中、企業誘致活動においても、地域の強み・魅力を活かした施策が必要だといわれています。 富山県には、日本海側屈指の厚い工業集積、豊富な水、勤勉な人材など、他県にはない強み・魅力がありますが、この度の東海北陸自動車道の全通によって、次のような効果があることから、本県の強みがさらに増すものと考えられます。

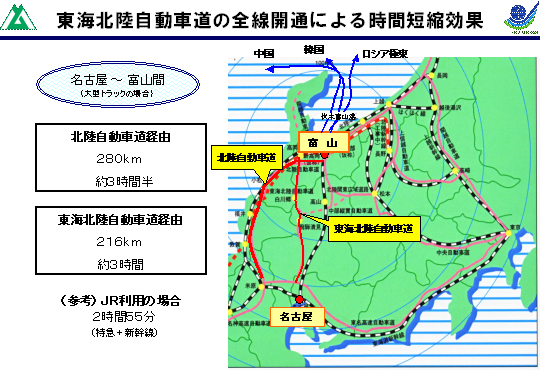

富山〜名古屋間の所要時間は、東海北陸自動車道の全通によって次のとおり短縮されます。

(③の全通前は未開通区間を国道156号線で通行すると仮定)

出所:中日本高速道路㈱HP

北陸自動車道と比べると、全通後の東海北陸自動車道は、走行距離で約65km、所要時間で約30分の短縮となります。名古屋〜富山間は3時間圏内に入ることから、ビジネスや物流が、今までより、さらに便利で効率的になるといえるでしょう。 例えば、朝9時に名古屋を出発すれば、富山に正午頃に到着するため、日中に十分商談や打合せを行なって日帰りできるようになります。

|

||||||||||

また、富山県と中京圏・近畿圏の間には、北陸自動車道と東海北陸自動車道の2つの高速ネットワークができるため、移動や輸送の安全性や定時性が向上します。 例えば、一方の高速道路で地震や事故、大雪による通行止め等が発生しても、もう一方の高速道路を利用することで確実に目的地に到着できます。このように、今までより移動・輸送が安全・確実になり信頼が高まります。

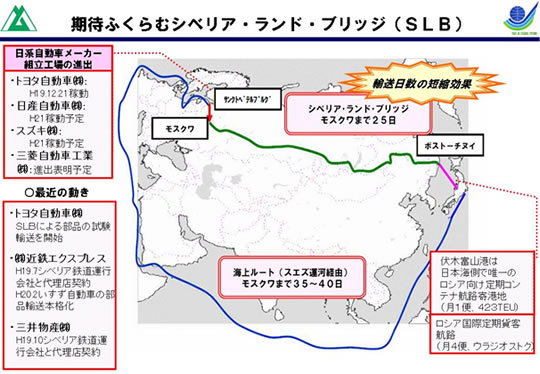

伏木富山港から、対岸諸国であるロシアのウラジオストク港、中国の大連港、韓国の釜山港へは、外貿貨物の定期航路が就航しています。 ロシアは、近年、石油や天然ガスなど、資源大国として好景気に沸いています。中国もまた、北京オリンピックや上海万博を目前に控え建設ラッシュで、経済成長率は11.9%(2007年)と極めて高い水準を達成するなど、世界の中で大きな注目を集める巨大市場です。 自動車・機械産業の集積地である中京圏と、これらの対岸諸国が、東海北陸自動車道から伏木富山港を通じてダイレクトに結びつくことで、富山県は環日本海のゲートウェイ(玄関口)となる、と期待されます。 中でも、ロシアのウラジオストクからはヨーロッパへ続くシベリア鉄道が運行していますが、企業がシベリア鉄道を使うようになれば、日本海側で唯一ロシアへの定期航路を持つ富山県のゲートウェイ機能はますます高まります。 伏木富山港の活性化を核とした物流戦略は次を参照

とやま経済月報(H19.10) 伏木富山港の活性化を目指して(富山県立地通商課) ※表をクリックすると大きく表示されます |

3.東海北陸自動車道の全通で企業立地は期待できるのか東海北陸自動車道の全通で、富山県の強みや魅力が高まる効果をみましたが、次に、企業立地は本当に期待できるのか、①企業への調査結果、②他地域の事例、③県内への企業進出の動き、の3つの観点から考察します。 ― 近接性、広く安い土地、人材 ― |

| 回答項目 | 最も重視(a) | 重視(b) | 合計(a+b) | 割合(合計) |

| 1.本社・他の自社工場への近接性 | 177 | 405 | 582 | 47.9% |

| 2.工場団地である | 72 | 361 | 433 | 35.6% |

| 3.地価 | 69 | 345 | 414 | 34.1% |

| 4.周辺環境からの制約が少ない | 52 | 259 | 311 | 25.6% |

| 5.関連企業への近接性 | 63 | 223 | 286 | 23.5% |

| 6.人材・労働力の確保 | 37 | 214 | 251 | 20.7% |

| 7.国・地方自治体の助成 | 26 | 177 | 203 | 16.7% |

| 8.市場への近接性 | 45 | 170 | 215 | 17.7% |

| 9.地方自治体の誠意・積極性・迅速性 | 16 | 168 | 184 | 15.1% |

| 10.高速道路を利用できる | 17 | 163 | 180 | 14.8% |

(1,215社有効回答) 出所 H19年工場立地動向調査(経済産業省)

― 高速道路開通は企業立地の増加に結びつく −

次に、ここ最近、高速交通体系が整備された地域の事例として、岐阜県、長野県のケースをみてみます。

岐阜県は、平成17年に東海環状道が開通し、美濃関JCTとトヨタ自動車の関連企業が多い豊田市とをつなぐ豊田東JCTが直通しました。また、長野県では平成8年に上信越道が全通し首都圏と直通しました。

図1は、岐阜県、長野県における工場立地件数の調査結果です。これをみると、両県ともに、高速道路網が向上したタイミングで、件数が一気に増加していることが伺えます。

企業立地は経済情勢などにも左右されるため、要因を1つに断定することはできませんが、この結果から、東海北陸自動車道全通による交通アクセスの向上は、企業の立地を後押しする大きな要素となると期待できます。

出所 H19年工場立地動向調査(経済産業省)

ここ最近、東海・中京圏から富山県へ進出する企業の動きがみられます。

たとえば、昨年には静岡県に本社のある企業が、今年に入ってからは愛知県に本社を置く機械関連企業が、東海北陸自動車道の終点である小矢部市において、新たな工場建設を決定しました。

企業へのヒアリングでは、確かに地震等のリスク分散、人材確保が工場建設の主な理由であるものの、やはり、東海北陸自動車道の全通による交通アクセス向上が富山県を選定する大きな決め手になった、という声が聞かれます。

同様の企業進出の動きは今後も期待されるところであり、日本で最も元気な東海・中京圏との太いパイプ(=東海北陸自動車道)は、企業誘致活動の大きな武器となるといえます。

4.企業立地が地域にもたらす経済的・社会的メリットは何かさて、ここで企業立地が、富山県にもたらすメリットについて述べたいと思います。

企業立地による効果は、税収の確保や雇用の創出など、直接的な効果だけにとどまりません。 配置転換によって他県から本県に移住する人、U・Iターンで移住する人による1次的な人口増に加え、この方々が結婚・出産することで、さらに将来人口の増加も期待できます。また、人口が増えることで商店街の活性化や賑わいが創出されるなど、少子高齢化の進む富山県の活力の基盤づくりとなることが期待できます。 実際、平成16年にシャープが、三重県亀山市に液晶テレビのパネルを製造する巨大工場を建設しましたが、亀山市の人口はその前後で、15年:46,950人(対前年比138人増)→17年:49,253人(対前年比1,732人増)と大幅に伸びています。(各年10月1日現在 出所:三重県統計書) また、産業面においては、新たな進出企業と地元企業との間に新たな取引が生まれたり、共同で商品開発、技術提携したりと、産業の活性化が期待できます。そのほかにも、企業から求められる人材のニーズに対応するため学校教育が充実・向上し、優秀な技術・知識をもつ人材の集積も考えられます。 |

5.東海北陸自動車道全通のチャンスを活かすためのアクション上記4で述べたとおり、新たな企業立地が地域にもたらす経済活性化の効果は大きなものです。 このため、県と県内全15市町村は、東海北陸自動車道全通や北陸新幹線開通など交通基盤の整備を見据え、昨年、企業立地促進法に基づき全国第1号で企業立地を促し産業集積を目指す戦略プラン、「富山県企業立地促進計画」を策定しました。 ターゲットを機械関連製造業等の3業種に絞り、平成24年度までに150件の企業立地を目標に掲げるこの計画に基づいて、県及び市町村では、さまざまな取組みを始めています。 中でも今年は、東海北陸自動車道全通のチャンスを追い風に、自動車・機械産業の盛んな中京圏に重点を置いた積極的なPR活動と環境整備の両輪で、企業誘致に取り組むこととしています。 |

中京圏に向けたPR活動では、まず第1弾として、7月2日、名古屋市において企業関係者を一堂に集め、知事自らが、魅力ある本県の立地環境をPRする企業立地セミナーを開催したところです。 次に第2弾として8月、中京圏の優良企業関係者を富山県に招き、県内の工業団地や港などを現地視察してもらい、富山県の魅力を直に知ってもらう立地環境体験会を実施する予定です。 また、第3弾として、本年秋、小矢部市、氷見市、高岡市の西部3市が共同で名古屋市において、企業立地セミナーを開催する予定となっています。 またそのほかにも、市町村や関係者と協力して、名古屋で開催される企業展示会への出展や、名古屋までのJRと名古屋鉄道の車両広告をはじめ、積極的な企業訪問を行なうこととしています。 先述3の調査結果でみたとおり、企業は、 たとえば用地に関しては、富山市が昨年から富山西IC隣接地に、高岡市が今年、福岡IC隣接地に新しい工業団地の分譲を開始しました。 また、人材確保・育成の面では、県がU・Iターンセミナーなどを開催する一方、県内の主要機械メーカーで構成する(社)富山県機電工業会においても、機械関連の技術研修会等を実施するなど、官民で優秀な人材の育成に取り組んでいます。 そのほかにも県及び市町村では、昨年から、企業立地促進法に基づく優遇措置設置第1号として、工場建設時の緑化規制の緩和や、設備投資の減税措置などの優遇措置を設けて、企業が立地しやすい環境づくりに取り組んでいます。 |

6.おわりに以上、東海北陸自動車道全通は時間短縮効果などがあり、企業への調査結果や他県の事例からみて企業の立地を促進するチャンスといえるること、そしてこのチャンスを活かす具体的な取組みとして、誘致活動や環境整備を戦略的に進めていることを述べてきました。 グローバル競争が激化する中、企業が立地先を決める際に判断する目はシビアになっています。 また、各自治体間で企業誘致競争も激しくなっているため、地域独自の魅力を企業に強くアピールすることが、これまで以上に重要となります。幸い富山県には、日本海側屈指の厚い工業集積や伏木富山港を拠点とする環日本海諸国との航路、豊富な用地などの環境が整っています。 県では東海北陸自動車道全通を追い風として、企業立地が一過性に終わらないよう、他地域に負けない取組みを進めてまいりたいと思います。 |

|

| (執筆担当 企業誘致係 福田 知津子) |