| 統計グラフコンクール |

| 作品の作り方 |

| もくじ |

1 テーマ(主題)を決めよう!

2 決めたテーマについて調べてみよう!

3 調べたことを表などに整理してみよう!

4 タイトル、見出しを考えよう!

5 グラフを選ぼう!

6 構図、レイアウトを考えよう!

7 下書きをしよう!

8 仕上げよう!

| 1 テーマ(主題)を決めよう! |

テーマは各部とも自由です。ただし、小学校4年生以下の児童の応募については、児童が自ら観察又は調査した結果をグラフにしたものとします。

統計グラフを使って人に何を訴えたいですか?何をわかってもらいたいですか?

| (1)現在話題になっていること | ||

| 環境問題、少子高齢化問題、経済問題などの社会問題等、現在話題になっている問題は、多くの人が興味を持っているだけに見る人の関心を集めます。 また、データや資料も豊富に発表されています。新聞や雑誌、ニュースなどを見てみよう! 今話題になっていることは何? |

||

| 例)北陸新幹線 新幹線ができるとどうなるの? 東京まで何時間で行けるの?今と比べてどれくらい早く行ける? 飛行機やバス、北陸本線は、今どれくらい早く行ける? 新幹線でどこまで行ってみたい? |

||

(2)自分が興味のあること、または好きなこと(得意な分野) |

||

| もともと興味のあることや好きなことは、資料を探したり、人に訴えたいこと、わかってもらいたいことを明確にすることが容易にできます。 | ||

| 2 決めたテーマについて調べてみよう! |

(1)自分でアンケートや観察をしてみよう!

(2)本や雑誌、新聞、インターネットなどで調べてみよう!

(3)図書館なども利用しよう!

| 3 調べたことを表などに整理してみよう! |

B5判またはA4判の用紙に調べたことを分かりやすく整理します。この用紙は作品を仕上げる基になる資料であり、作品の下に貼り付けなければなりませんので、作品の一部と考えて作りましょう。

(1)アンケート、観察の場合、次のことを表やグラフに明記しましょう。

①いつ調べたか

年月日や期間など

②対象者は誰?それとも何?

クラスの人、家族、通行人、自然のもの、車など

③その数は?

何人?いくつ?

(2)本や雑誌、新聞、インターネットなどの場合、次のことを明記しましょう。

①資料名

本の名前や調査名

②いつ頃の資料?

その資料はいつ頃調べられたもの?

調査年度や調査日など

|

本や新聞に載っているグラフを観察してみよう! |

| 4 タイトル、見出しを考えよう! |

タイトル、見出しは作品の中で一番最初に見る部分、目立つ部分です。

テーマを決めるとき、人に訴えたいこと、わかってもらいたいことを端的に(簡単にわかりやすく)、見やすく、また引きつける工夫をして表現しましょう。

※次にあげる方法をいろいろと組み合わせて使ってみましょう!

| (1)適当な字数で | |

| ①リズミカルな表現 | |

| 連呼反復型 例)見ざる、言わざる、聞かざる など |

|

| ②五七調(俳句や短歌のように五文字、七文字の組み合わせ) | |

| 例)ことばのみだれ は こころのみだれ(7+7) など | |

| ③主題と副題 | |

| 長くなりそうな場合や効果的に訴えるために題を2つにわけてみよう! 例)元気な富山の家計 ~富山市民の家計事情~ |

|

| (2)言葉の技法 | |||||

| ①呼びかけ 動詞を使って呼びかける。 例)~しよう。~たい。 など |

|||||

| ②疑問型 最後に?を付けられる表現 例)~できる?~でしょうか? など |

|||||

| ③倒置法 ①の動詞を最初に使うパターン。呼びかけのインパクトが強い。 動詞+名詞 例)どうなる日本 など |

|||||

| (3)文字 | |||||

| ①大きさ 用紙全体の中で適当な大きさですか? 例) 小さすぎて見にくくありませんか? 大きすぎて他が犠牲になっていませんか? ※強調したい文字を大きくしたりする方法もあります。 |

|||||

②色

・反対色(赤と緑など) |

|||||

|

③書体 ゴシック体、明朝体など |

|||||

|

広告、ポスターのキャッチコピーや新聞記事の見出しを観察してみましょう! |

| 5 グラフを選ぼう! |

調べたことを表現するのにふさわしいグラフは何?

グラフの種類はたくさんあります。それぞれに特徴があります。

自分の調べたデータの特性を考えて、その内容にふさわしいグラフを選びましょう!

(1)円グラフ、帯グラフ

割合を表すのに適しています。

(2)棒グラフ

他と比較するのに適しています。

また、年毎、月毎など時系列で推移を表すのに適しています。

(3)折れ線グラフ

年毎、月毎など時系列で推移を表すのに適しています。

(4)地図的統計グラフ

数値の大きさと地理をあわせて表現できます。

※人口密度などを模様や色の違いなどで表します。

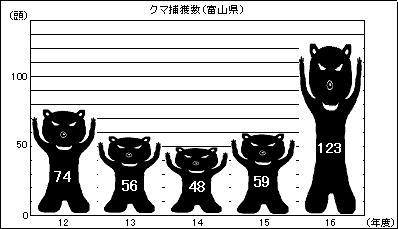

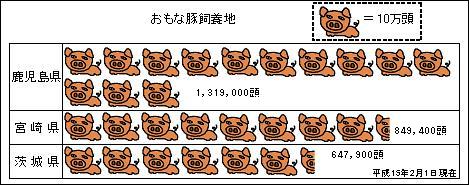

(5)絵グラフ

数量等を絵画的に表現することにより、見る人に興味や親しみを感じさせます。

資料出所:平成17年版富山県勢要覧

資料出所:平成17年版富山県勢要覧

資料出所:平成17年版富山県勢要覧

資料出所:平成17年版富山県勢要覧

(6)その他

※グラフには題名や調査内容などを明記しましょう。

3で作った資料を参考にしましょう。

下の2つのグラフを見てみましょう。形は違いますが、同じ項目について調べたものです。2つのグラフの違いは、左は全てをまとめてグラフにしたもの、右は好きと嫌いを中央で分けたものというところです。どちらが見やすいでしょうか。

|

本当に訴えたい情報は何か、そのグラフを見て正しく理解してもらえるような説得力のあるものになるよう工夫してみましょう。

|

本や新聞などに載っているグラフを観察してみましょう! |

| 6 構図、レイアウトを考えよう! |

用紙の中のどこにどれくらいの大きさで、見出しやグラフを配置するか考えましょう。

次の点も参考にしてみましょう。

| (1)強調したいところを目立たせよう! | |

| 特に見てもらいたいところ、メインとなるグラフや文字があったら大きくしてみましょう。 |

|

| (2)適度な間をとりましょう! | |

| グラフとグラフ、また文字との間をくっつきすぎないよう少しあけてみましょう。 くっつきすぎると見づらく、また、空白が多すぎると全体がさみしいものになります。 |

|

| (3)分割してみよう! | |

| 男と女、巨人と阪神、北と南など相対するものを比較する場合、用紙の上下、左右に分割してみましょう。 |

|

| (4)見る人の視線を導こう! | |

| 横書きのものは左から、縦書きのものは右から見るように決まりがあります。 広告のチラシなどは、左上から右上、左下、右下と自然と見ていく流れがあるようです。 特に見せたい順序があれば、番号をつけたり、矢印で誘導してみましょう。 |

|

| (5)イラストを入れてみよう! | |

| イラストを入れるとイメージしやすくなったり、親しみを感じます。 ただし、自分で考えたオリジナルのイラストを使いましょう。ドラえもんなどの漫画のキャラクターなど使ってはいけません。 |

|

|

昨年の作品やポスターなどを観察してみましょう! |

| 7 下書きをしよう! |

下書きをすると、イメージが現実に近づきます。色の使い方などを考えながら下書きしてみましょう。

また、下書きがすんだら、他の人に見せて意見を聞いて見ましょう。改善すべき点や新たなアイデアがでるかもしれません。

下書きは失敗しないための一つの方法です。

| 8 仕上げよう! |

(1)塗った絵の具や張り紙がはがれないようにしましょう。

(2)作品には裏面に板張りをしたり、表面にセロハンなどでカバーをしてはいけません。

(3)3で作った資料を作品の下に貼り付けましょう。

(4)誤りはありませんか?

文字、数字、単位、目盛りなど

(5)書き落としはありませんか?

グラフの基になる資料の出所、観察・調査の方法等

統計グラフを作るには、

・数字を整理してグラフ化する(数学・算数)の能力

・言葉を選び駆使する国語の能力や感性

・色使いや構図などの美的(美術・図画)感性 など

大きく3つの教科の能力や感性が求められます。

あらゆる要素が組み合わさるため、難しいと思われる反面、やりがいやおもしろさがあると思います。それぞれの能力や感性を磨くことができるのはもちろん、統計資料の意味や使われ方、広告ポスターを見る目や社会のあらゆる出来事に関心を持つきっかけにもなると思います。

この夏、ぜひ作品づくりに取り組んでみませんか?