ここでは、世帯が所有する住宅と土地の状況をみることにする。また、世帯が住宅又は土地を所有しているとは、世帯員(世帯主を含む。)が住宅又は土地の所有名義人となっている場合をいう。

なお、Ⅴでは調査票乙のみを用いて集計している。したがって、Ⅰ~Ⅳにおける持ち家数などとは異なる。

現住居を所有している世帯、現住居の敷地を所有している世帯は共に約7割

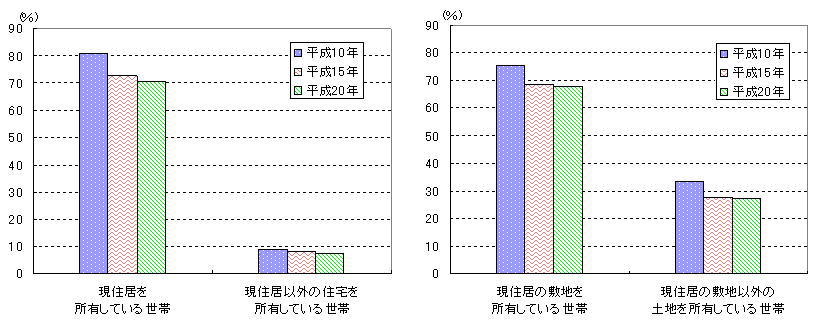

平成20年10月1日現在の世帯における住宅と土地の所有状況をみると、住宅を所有している世帯が268,000帯、土地を所有している世帯が262,000世帯となっており、それぞれ普通世帯(*1)全体(375,000世帯)の71.5%、69.9%となっている。

住宅を所有している世帯(*2)のうち、現住居を所有しているのは265,000世帯で、世帯全体の70.7%、現住居以外の住宅を所有しているのは28,000世帯で7.5%となっている。

また、土地を所有している世帯のうち、現住居の敷地を所有しているのは255,000世帯で、世帯全体の68.0%となっており、平成15年の68.5%に比べ0.5ポイント低下している。

また、現住居の敷地以外の土地を所有しているのは103,000世帯で、27.5%となっており、このうち、現住居の敷地以外の宅地などを所有しているのは51,000世帯で、13.6%となっている。 (図34,35)

なお、現住居と現住居の敷地の両方を所有している世帯は252,000世帯で、世帯全体の67.2%となっている。

※1 住居と生計をともにしている家族などの世帯をいう。家族といっしょに間借りや同居している世帯及び1人で一戸を構えて暮らしている世帯も普通世帯とする。

※2 ここでの世帯とは、普通世帯のことをいう。また、普通世帯のうち住宅や土地を所有する世帯の割合を所有率という。

図34 住宅の所有率(平成10~20年) 図35 土地の所有率(平成10~20年)

住宅と土地共に年齢階級が高い世帯で所有率が高い

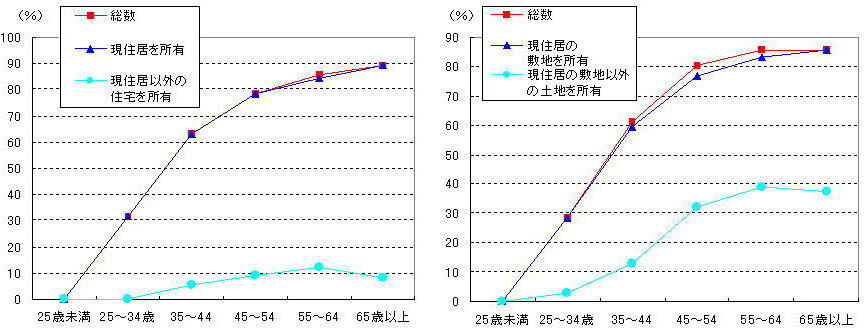

世帯の家計を主に支える者の年齢階級別に住宅の所有率をみると、「25~34歳」では31.4%となっているが、年齢階級が高くなるにつれて所有率が上昇し、「35~44歳」からは60%を超え、「65歳以上」では89.1%と最も高くなっている。これを現住居と現住居以外の住宅に分けてみると、共に年齢階級が高くなるにつれて所有率も高くなる傾向であるが、現住居以外の住宅では「55~64歳」が最も高くなっている。

同じく年齢階級別に土地の所有率をみると、住宅の所有率と同様に年齢階級が高くなるにつれておおむね土地の所有率も上昇し、「55~64歳」が85.6%と最も高くなっている。これを現住居の敷地と、現住居の敷地以外の土地に分けてみると、共に年齢階級が高くなるにつれて所有率も高くなる傾向があり、現住居の敷地は「65歳以上」、現住居の敷地以外の土地は「55~64歳」で最も所有率が高くなっている。 (図36,37)

図36 世帯の家計を主に支える者の年齢階級別 図37 世帯の家計を主に支える者の年齢階級別

住宅の所有率(平成20年) 住宅の所有率(平成20年)

富山県の住宅と土地の所有率は、共に全国第2位

世帯の住宅の所有率を都道府県別にみると、秋田県が72.5%と最も高く、次いで富山県(71.5%)、福井県(71.2%)などとなっている。

土地の所有率についても、秋田県が71.0%と最も高く、次いで富山県(69.9%)、新潟県(68.9%)などとなっている。 (表10)表10 都道府県別住宅・土地の所有率(平成20年)

世帯が現住居以外に所有する住宅は40,000戸

現住居以外に住宅を所有する世帯は28,000世帯となっている。これらの世帯が所有する現住居以外の住宅数は合計40,000戸となっており、1世帯当たり1.5戸の住宅を所有していることになる。

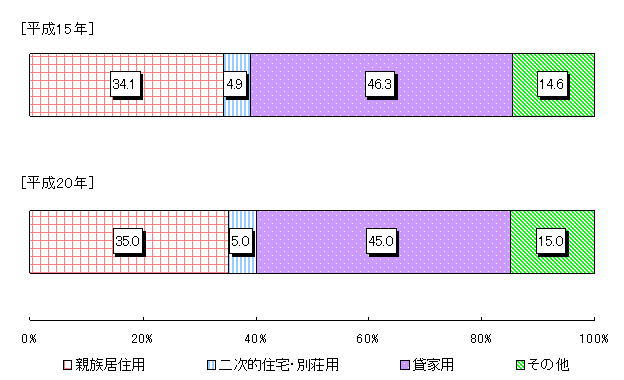

これらの世帯が現住居以外に所有する住宅の用途(何に使われているのか)をみると、「貸家用」が18,000戸と最も多く、現住居以外の住宅全体の45.0%となっている。次いで、「親族居住用」が14,000戸で35.0%、売却用や取り壊すことに住宅である「その他」が6,000戸で15.0%、「二次的住宅・別荘用」が2,000戸で5.0%となっている。 (図38)

図38 世帯が現住居以外に所有する住宅の用途別割合(平成15、20年)