1 世帯数の推移

2 住宅の所有と建て方の関係

3 高齢者等のための設備工事

4 高齢者の子が住んでいる場所

5 高齢者世帯にみる居住水準

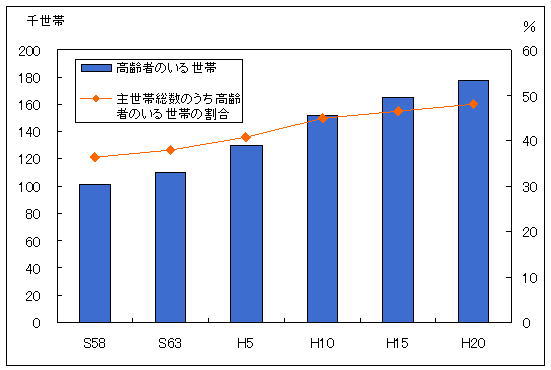

ここでは、65歳以上の世帯員がいる主世帯を「高齢者のいる世帯」とし、その世帯を次の三つの型に区分する。

① 高齢単身世帯・・・・・・・・・65歳以上の単身の主世帯

② 高齢者のいる夫婦世帯・・・・・夫婦とも又はいずれか一方が65歳以上の夫婦一組のみの主世帯

③ 高齢者のいるその他の世帯・・・高齢者のいる世帯から上記の二つを除いたもの

(高齢者と、生計を共にするその他の世帯員で構成される主世帯)

※主世帯・・・1住宅に1世帯が住んでいる場合はその世帯、2世帯以上住んでいる場合はそのうちの

主な世帯

高齢者のいる世帯は、主世帯全体の約半数を占める

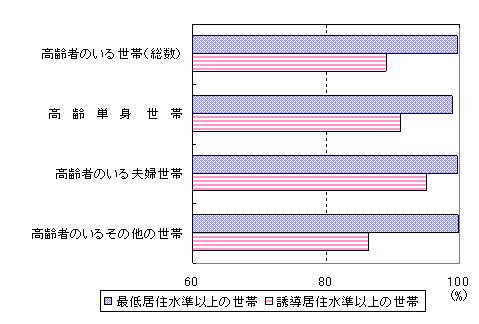

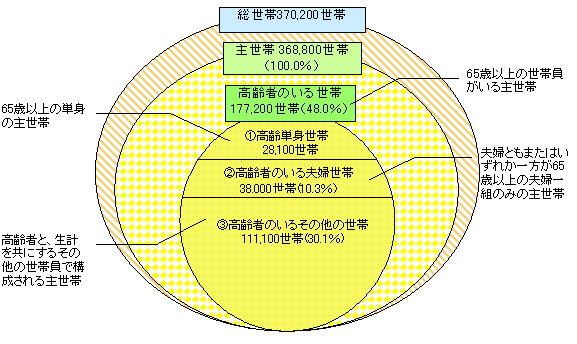

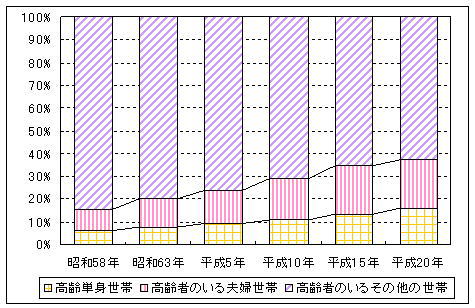

高齢者のいる世帯の推移をみると、昭和63年には111,200世帯で主世帯全体の37.8%だったが、平成5年には129,900世帯で初めて主世帯全体の40%を超え、平成20年には177,200世帯となり、主世帯全体の48.0%を占めている。

また、平成15年の165,800世帯と比べ11,400世帯(6.9%)の増加となっている。 (図22,23、表6)

図22 高齢者のいる世帯の推移(昭和58年~平成20年)

図23 世帯の関係図(平成20年)

表6 高齢者のいる世帯の推移(昭和58年~平成20年)

小規模化が進む高齢者のいる世帯

高齢者のいる世帯について、世帯の型別に平成15年からの増加率をみると、高齢単身世帯が25.4%、高齢夫婦主世帯が8.6%、その他の高齢者世帯が2.5%となっており、高齢単身世帯の増加率が最も高い。

また、高齢単身世帯と高齢者のいる夫婦世帯を合わせると66,100世帯となり、高齢者のいる世帯全体の37.3%を占めている。これは、平成15年の34.6%と比べ、2.7ポイント上昇しており、高齢者のいる世帯については、多人数同居型ではなく、世帯の小規模化(高齢単身世帯と高齢者のいる夫婦世帯の増加)が進んでいることを示している。 (図24)

図24 高齢者のいる世帯の世帯の型別割合(昭和58年~平成20年)

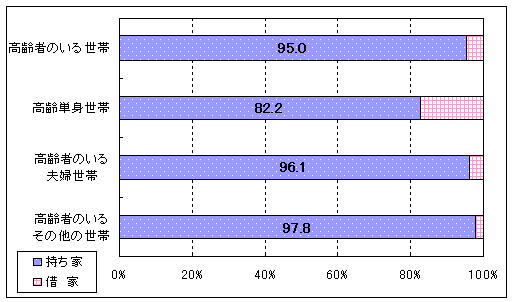

高齢者のいる世帯は95%が持ち家に居住

高齢者のいる世帯について、住宅の所有の関係別割合をみると、持ち家が95.0%、借家が5.0%となっており、主世帯全体(持ち家77.5%、借家21.6%)に比べ、高齢者のいる世帯では持ち家の割合が高くなっている。

特に、高齢者のいる夫婦世帯では96.1%、高齢者のいるその他の世帯では97.8%が持ち家に居住している一方、高齢単身世帯の持ち家の割合は82.2%と低くなっている。(図25、表7)

図25 高齢者のいる世帯の世帯の型別住宅の所有関係別割合(平成20年)

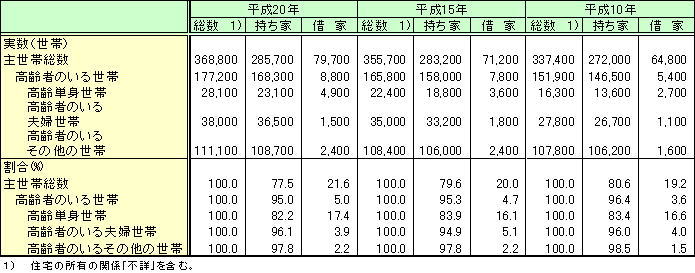

表7 住宅の所有の関係別高齢者のいる主世帯数(平成10、15、20年)

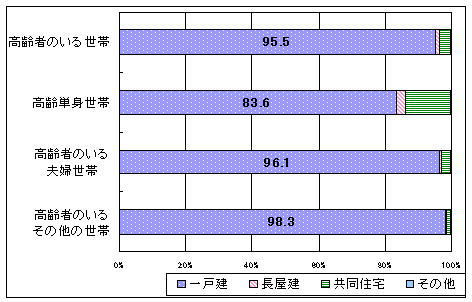

高齢者のいる世帯は9割以上が一戸建に居住

高齢者のいる世帯について、住宅の建て方別割合をみると、一戸建が95.5%、長屋建が0.8%、共同住宅が3.5%、その他が0.2%となっており、主世帯全体(それぞれ78.8%、1.3%、19.7%、0.2%)に比べ、一戸建の割合が高くなっている。

世帯の型別にみると、高齢単身世帯では共同住宅の割合が13.5%となっており、高齢者のいる夫婦世帯や高齢者のいるその他の世帯に比べ高くなっている。 (図26)

図26 高齢者のいる世帯の世帯の型別住宅の建て方別割合(平成20年)

3 高齢者等のための設備工事

◆ 高齢者等のための設備がある住宅

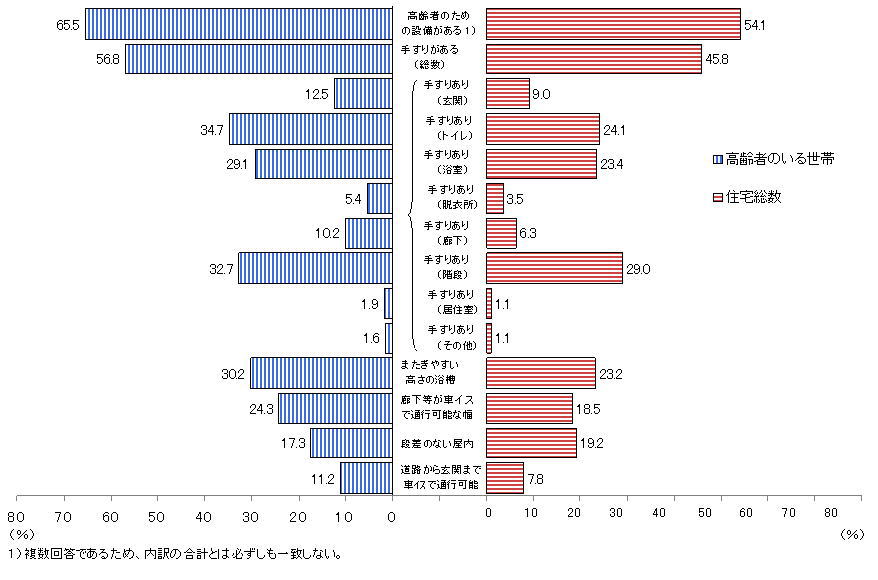

高齢者のいる世帯のうち、高齢者等のための設備がある住宅は65%以上

高齢者のいる世帯について、高齢者等のための設備のある住宅は116,100戸で高齢者のいる世帯全体の65.5%となっており、全国平均(61.6%)をやや上回っている。また、平成15年の97,900戸(59.0%)に比べ6.5ポイント上昇している。

設備状況別の割合をみると、「手すりがある」は高齢者のいる世帯全体の56.8%、「またぎやすい高さの浴槽」は30.2%、「廊下などが車いすで通行可能な幅」は24.3%、「段差のない屋内」は17.3%、「道路から玄関まで車いすで通行可能」は11.2%となっており、平成15年に比べそれぞれ7.2ポイント、4.6ポイント、2.6ポイント、4.9ポイント、2.2ポイント上昇している。

また、手すりの設置場所をみると、「トイレ」が61,500戸で高齢者のいる世帯全体の34.7%となっており、次いで「階段」が58,000戸で32.7%、「浴室」が51,500戸で29.1%となっており、平成15年に比べ、それぞれ4.0ポイント、6.6ポイント、4.7ポイント上昇している。

一方、住宅総数368,800戸に占める高齢者等のための設備のある住宅は199,500戸(54.1%)となっており、平成15年(48.3%)に比べ5.8ポイント上昇しているものの、高齢者のいる世帯が居住する住宅に比べ設置率は低くなっている。 (図27)

図27 住宅総数及び高齢者のいる世帯に占める高齢者のための設備がある住宅の割合

<高齢者のいる世帯> <住宅総数>

◆ 高齢者等のための設備工事を行った世帯

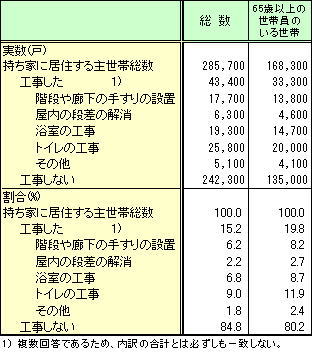

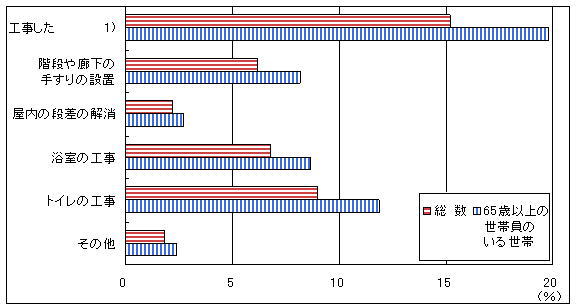

平成16年1月以降に高齢者等のための設備工事を行った世帯は15.2%

持ち家に居住する主世帯について、平成16年1月以降の高齢者などのための設備の工事(将来の備えを含む。) の状況をみると、工事を行った世帯が43, 400 世帯で、持ち家に居住する主世帯全体の15.2%を占めている。

このうち、高齢者のいる世帯において、工事を行ったのは33,300世帯で、高齢者のいる世帯全体の19.8%となっており、高齢者のいる世帯の方が工事を行った世帯の割合が高くなっている。

工事を行った世帯について、工事の箇所別内訳を見ると、トイレの和式から洋式への変更、温水洗浄便座の設置などの改修といったトイレの工事が9.0%と最も高くなっており、次いで、埋め込み式浴槽への変更や浴室内の手すりの設置などの改修といった浴室の工事が6.8%、階段や廊下の手すりの設置が6.2%、屋内の段差の解消が2.2%などとなっている。

このうち、高齢者のいる世帯においては、トイレの工事が11.9%と最も高く、次いで浴室の工事が8.7%、階段や廊下の手すりの設置が8.2%、屋内の段差の解消が2.7%などとなっている。 (表8、図28)

表8、図28 平成16年以降高齢者等のための設備の工事状況別持ち家に居住する世帯(平成20年)

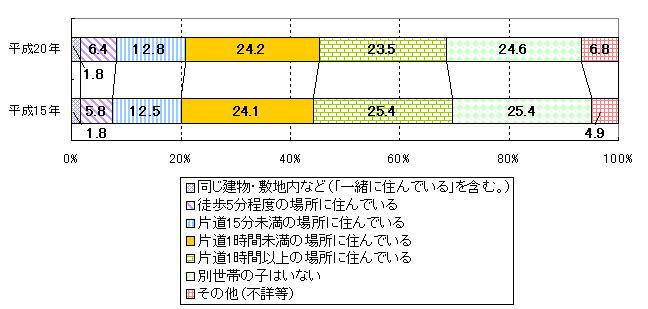

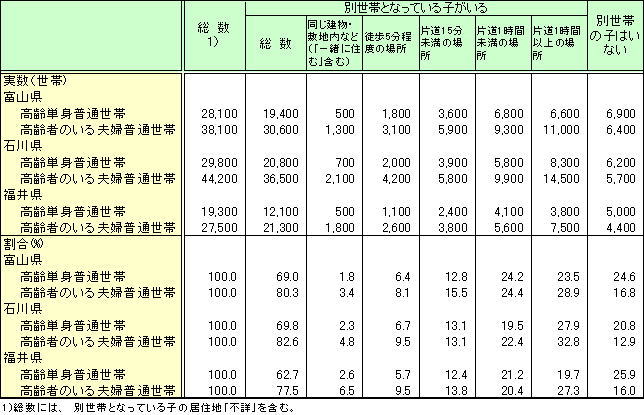

高齢単身普通世帯の5人に1人、高齢者のいる夫婦世帯の4世帯に1世帯が、片道15分未満の場所に子が居住

高齢単身普通世帯(28,100世帯)について、別世帯の子がどこに住んでいるかをみると、「同じ建物又は同じ敷地内など」に住んでいる世帯が500世帯、「徒歩5分程度の場所」に住んでいる世帯が1,800世帯、これに「片道15分未満の場所」に住んでいる世帯3,600世帯を加えると5,900世帯で、高齢単身普通世帯数に占める割合は21.0%となり、単身で生活している高齢者の5人に1人が片道15分未満の場所に子が居住している。

また、高齢者のいる夫婦普通世帯(夫婦のいずれかが65歳以上の夫婦普通世帯38,100世帯)では、別世帯の子が「同じ建物又は同じ敷地内など」に住んでいる世帯が1,300世帯、「徒歩5分程度の場所」に住んでいる世帯が3,100世帯、これに「片道15分未満の場所」に住んでいる世帯5,900世帯を加えると10,300世帯で、高齢者のいる夫婦普通世帯数に占める割合は27.0%となり、高齢者のいる夫婦普通世帯の4世帯に1世帯が片道15分未満の場所に子が居住している。

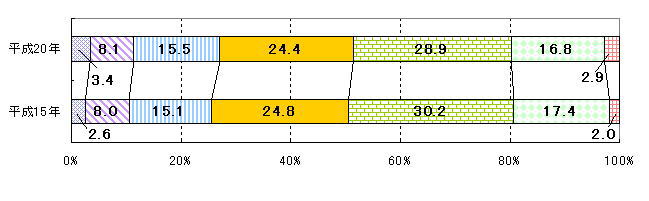

平成15年と比べると、「徒歩5分程度の場所」に子が居住している世帯の割合は、高齢単身普通世帯、高齢者のいる夫婦普通世帯とも上昇(それぞれ0.6ポイント、0.1ポイント)している。

一方、「片道1時間以上の場所」に子が居住している世帯の割合では、高齢単身普通世帯、高齢者のいる夫婦普通世帯とも低下(それぞれ1.9ポイント、1.3ポイント)している。 (表9、図29,30)

図29 【高齢単身普通世帯】 別世帯の子が住んでいる場所別割合 (平成15、20年)

図30 【高齢者のいる夫婦普通世帯】別世帯の子が住んでいる場所別割合 (平成15、20年)

表9 別世帯の子が住んでいる場所別高齢単身・高齢者のいる夫婦普通世帯数(北陸3県)(平成20年)

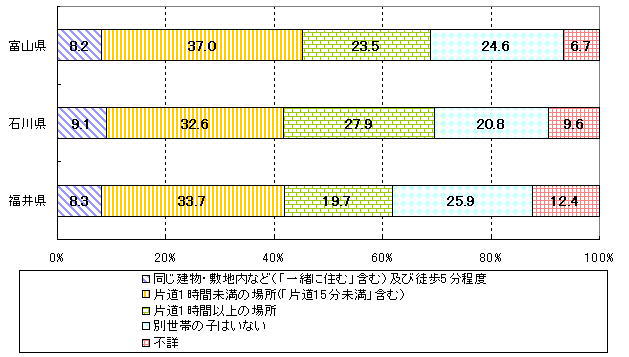

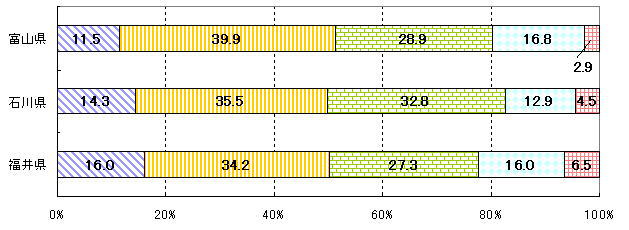

北陸3県で比較すると、本県では「片道15分未満の場所」に子が住んでいる世帯に「片道1時間未満の場所」に子が住んでいる世帯を加えた割合は、高齢単身普通世帯、高齢者のいる夫婦世帯それぞれ37.0%(石川県32.6%、福井県33.7%)、39.9%(石川県35.5%、福井県34.2%)と最も高く、「片道1時間以上の場所」に子が住んでいる世帯の割合は、それぞれ23.5%(石川県27.9%、福井県19.7%)、28.9%(石川県32.8%、福井県27.3%)と中位だった。

また、「同じ建物又は同じ敷地内など」に子が住んでいる世帯に「徒歩5分程度の場所」に子が住んでいる世帯を加えた割合は、高齢単身普通世帯、高齢者のいる夫婦世帯それぞれ8.2%(石川県9.1%、福井県8.3%)、11.5%(石川県14.3%、福井県16.0%)で最も低かった。 (図31,32)

図31 【高齢単身普通世帯】 別世帯の子が住んでいる場所別割合 (北陸3県)

図32 【高齢者のいる夫婦普通世帯】別世帯の子が住んでいる場所別割合 (北陸3県)

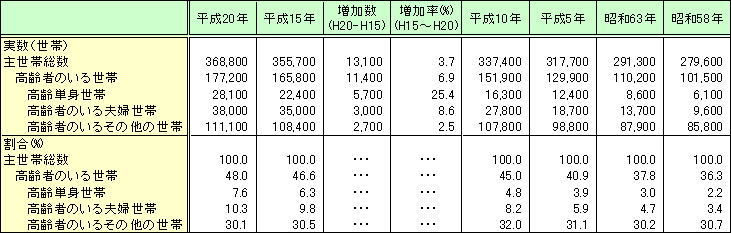

高齢者のいる世帯のうち、誘導居住水準以上の世帯はほぼ9割

高齢者のいる世帯について、最低居住面積水準以上の世帯及び誘導居住面積水準の割合をみると、最低居住面積水準以上の世帯は99.7%、誘導居住面積水準以上の世帯は89.0%となっており、主世帯全体(それぞれ96.7%、76.6%)に比べ、共に割合が高くなっている。(「Ⅲ居住面積水準の状況」を参照)

これを世帯の型別にみると、高齢単身世帯では、最低居住面積水準以上が98.9%、誘導居住面積水準以上が91.1%、高齢者のいる夫婦世帯では、それぞれ99.7%、95.0%となっている。

一方、高齢者のいるその他の世帯では、最低居住面積水準以上の世帯が99.8%、誘導居住面積水準以上が86.4%と、誘導居住面積水準以上の世帯の割合が低くなっている。 (図33)

図33 高齢者のいる主世帯の居住水準以上の割合(平成20年)