居住面積水準は、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が図られるよう、住生活基本法に基づき、「住生活基本計画(全国計画)」(平成18年9月閣議決定)に定められた住宅の面積に関する水準である。

ここでは、最低居住面積水準と誘導居住面積水準において、世帯の実際の居住面積水準の状況をみることにする。

なお、居住面積水準を満たす主世帯を「居住面積水準以上の世帯」とする。

1 最低居住面積水準

最低居住面積水準以上の世帯の割合は 96.7%

最低居住面積水準(*)は、世帯人数に応じた健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準として設定されている。平成20年における本県の最低居住面積水準以上の世帯の割合は、96.7%(全国90.3%)となっている。

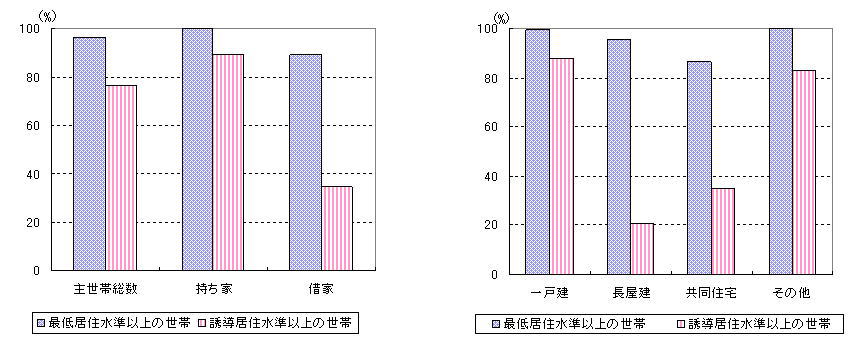

住宅の所有の関係別にみると、持ち家は100%、借家は89.2%となっており、住宅の建て方別にみると、一戸建が99.3%、長屋建が95.8%、共同住宅が86.5%などとなっている。

2 誘導居住面積水準

誘導居住面積水準以上の世帯の割合は76.6%で、全国第1位

誘導居住面積水準(*)は、世帯人数に応じた豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積の水準として設けられ、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した「都市居住型」と都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した「一般型」の二つの水準が設定されている。

平成20年における本県の誘導居住面積水準以上の世帯の割合は76.6%(全国54.1%)で、全国第1位となっている。

住宅の所有の関係別にみると、持ち家は89.2%、借家は34.6%となっており、住宅の建て方別にみると、一戸建が87.9%、長屋建が20.8%、共同住宅が34.9%などとなっている (図20,21)

図20 住宅の所有の関係別 図21 住宅の建て方別

居住面積水準以上の世帯の割合(平成20年) 居住面積水準以上の世帯の割合(平成20年)

参考:居住面積水準一覧

| 水準\世帯 | 二人以上の世帯 | 単身世帯 | ||

| 29歳以下 | 30歳以上 | |||

| 最 低 居 住 面 積 水 準 |

床面積の合計(延べ面積)が、 10㎡×世帯人員+10㎡(注1、注2) 以上であること |

専用の台所があり、 居住室の畳数が4.5畳以上であること 又は、 共用の台所があり、 居住室の畳数が6.0畳以上であること |

床面積の合計(延べ面積)が、 25㎡以上であること |

|

| 誘 導 居 住 面 積 水 準 |

床面積の合計(延べ面積)が、 20㎡×世帯人員+15㎡(注1、注2) 以上であること |

独立の台所があり、 居住室の畳数が10.5畳以上であること 又は、 食事室等他の用途と兼用の台所又は、共用の台所があり、 居住室の畳数が12.0畳以上であること |

床面積の合計(延べ面積)が、 40㎡以上であること |

|

| 床面積の合計(延べ面積)が、 25㎡×世帯人員+25㎡(注1、注2) 以上であること |

独立の台所があり、 居住室のと畳数が15.0畳以上であること 又は、 食事室等他の用途と兼用の台所又は、共用の台所があり、 居住室の畳数が16.5畳以上であること |

床面積の合計(延べ面積)が、 55㎡以上であること |

||

(注1) 世帯人員は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算出する。

ただし、これらにより算出された世帯人員が2人に満たない場合は2人とする。また、年齢が不詳の者は1人とする。

(注2) 世帯人員(注1の適用がある場合には適用後の世帯人員)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。

(注3) 台所の型についての区分は、以下のとおり

・独立の台所・・・他の室と間仕切りされている独立の台所

・食事室兼用・・・台所兼食事室のように、台所と食事室が間仕切りされていない台所(例えば、ダイニング・キッチンなど)

・食事室・居間兼用・・・台所・食事室・居間が間仕切りされていない台所(例えば、リビング・キッチン、リビング・ダイニング・キッチンなど)

・その他と兼用・・・上記以外の兼用の台所(例えば、玄関と間仕切りされていない台所など)

・他世帯と共有の台所・・・アパートなので、他の世帯と共同で台所を使用している場合(同じ台所を同居世帯が使用している場合は、

ここに含めずその型によって区分する)

(注4) 台所の設備状況について、「専用」と「共用」に区分

・専用・・・主世帯と同居世帯が共用で使用している場合も専用とする

・共用・・・他の世帯と共用の台所