本県の農業と漁業の担い手に関する新たな動き(施策)について富山県 農林水産部 農林水産企画課 |

|

|

1 はじめに本県は、気候風土と豊かな水に恵まれて古くから米を主体に発展してきており、全国屈指の水田率、ほ場整備率などのもと、農業産出額の約7割を占める米を中心に、野菜、果樹、花き、畜産などが、それぞれの農家の技術や地域の特性を生かしながら展開されています。 また、富山県沿岸では古くから定置網漁業が盛んで、対馬暖流系のぶり類、いわし類、スルメイカなどや、沖合から産卵回遊してくるホタルイカを漁獲対象としており、本県で漁獲される水産物の約8割はこれら回遊性の魚介類です。 その他、海底谷に生息するシロエビ等を漁獲する底びき網漁業や、深海に生息するベニズワイやばい類を漁獲するかごなわ漁業などが営まれています。これら、富山湾で漁獲される魚は、"キトキトの魚"として県民に親しまれています。 こうした本県の農業や漁業の近年の動向を表すものとして、2020年1月に「2018年漁業センサス結果(確定値)」、2020年11月に「2020年農林業センサス結果の概要(概数値)」(以下、本稿においては令和2年の調査値として使用)が公表されました。 本稿では、両センサスの結果とともに、本県の農業者や漁業者の担い手に関する新たな動きをご紹介します。 |

2 富山県の農業の現状(1)農業の担い手の現状

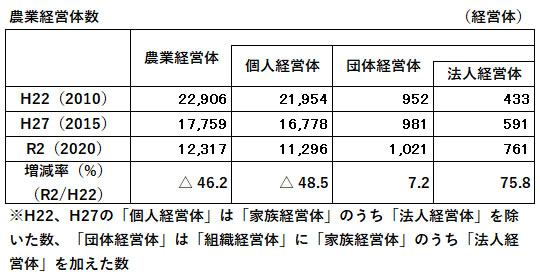

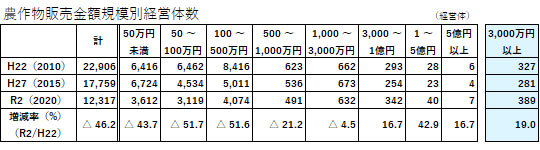

農林業センサスによると、本県の農業経営体数は毎回減少傾向にあり、平成22年は22,906経営体、平成27年は17,759経営体、令和2年は12,317経営体となっており、10年間でおよそ半分程度にまで減少しています。 これは、これまでに本県において、地域農業の担い手として、自らの農業経営の改善・発展に意欲的に取り組む認定農業者の育成や、中核的な農業者等のいない集落を中心に全国に先駆けて集落営農の組織化を進めてきたことなどを背景として、集落営農組織や法人経営体などの団体経営体数が、令和2年には1,021経営体と、平成22年の952経営体から10年間で1割程度増加した一方で、高齢化に伴う離農等により個人経営体が大幅に減少したことが考えられます。  (2)担い手への農地集積と経営体質の強化

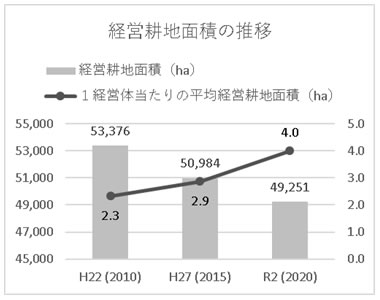

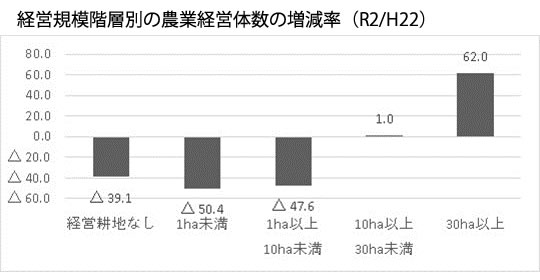

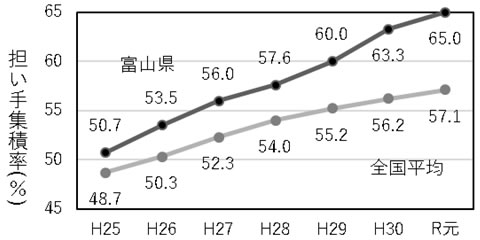

農林業センサスによると、本県の農業経営体の経営耕地面積は、平成22年で53,376ha、平成27年で50,984ha、令和2年で49,251haとなっており、平成22年に比べ、4,125ha減少していますが、1経営体当たりの平均経営耕地面積は、令和2年度で4.0haと平成22年の2.3haに比べて大幅に増加しています。また、経営耕地面積規模別にみると、30ha以上の農業経営体が顕著に増加しており、経営規模の拡大が進んだ結果、大規模経営体が増加しています。   このような経営規模拡大の背景には、本県では、農地中間管理機構の活用をはじめ、担い手への農地集積を積極的に進めてきたことや、全国に比べて集落営農の組織化が進んでいることがあると考えられます。 なお、県内の耕地面積のうち、担い手が耕作する面積割合は、令和元年度末で65.0%(全国6位)と、全国平均57.1%を大きく上回っています。  さらに、農産物の販売金額3千万円以上の農業経営体数が、令和2年には389経営体と、平成22年の327経営体に比べて約2割増加するなど、経営規模の拡大に伴い農産物の販売金額も増加するなど、経営体質の強化が図られています。  |

3 富山県における農業の担い手の育成・確保の取組み(1)農業の担い手の経営体質強化に向けた取組み

県では、農業従事者の減少や高齢化が進む中で、地域農業の担い手を確保し、意欲を持って農業に取り組めるよう、生産性と収益性を高め、農業所得を向上させることにより、農業経営の体質強化を図ることが重要と考えています。 このため、経営規模の拡大や園芸作物の導入による経営複合化などにより、年間を通じて所得と人材の確保を目指す「とやま型農業経営モデル」※を策定(平成30年12月)し、経営の発展方向の具体的なイメージを示すとともに、こうした経営発展に意欲的に取り組む農業者に対して、必要な機械等の整備への支援や専門家による経営指導などに取り組んでいます。 加えて、近年、技術の進歩が目覚ましいスマート農業については、省力化や農産物の高品質化が期待できることから、スマート農機の実用性の検証や担い手に対する導入支援を行っています。また、来春に整備を予定している「とやまスマート農業拠点施設」では、農業用ドローンやロボットトラクタなどのスマート農機の体験や操作技術の研修などを行うこととしています。 こうした取組みを通じて、経営体質の強い担い手を育成・確保し、本県農業の持続的な発展を図ることとしています。 ※とやま型農業経営モデル

(2)新規就農者の確保・育成に向けた取組み

本県農業の持続的な発展には、経営体質の強い担い手の育成・確保に加え、次世代の担い手を確保していく必要があります。 このため県では、新規就農者の確保に向け、(公社)富山県農林水産公社において、「とやま就農ナビ」を平成30年に開設し、就農支援情報や農業法人等の求人情報などを発信しています。また、今年度新たに、コロナ禍でも安心して就農相談できるように、オンライン相談の環境を整備するとともに、3月には本県農業の魅力や就農イメージを伝えるためのPR動画の掲載を予定するなど、就農情報の発信力強化を進めています。 また、平成27年度から「とやま農業未来カレッジ」を開校し、県内での就農希望者を対象に通年で、就農に必要な知識や技術を習得するための座学や先進農家等での技術実習を実施しており、これまでに64名が卒業し、卒業生全員が県内で就農しています。 さらに、就農後、早期に経営確立や定着が図られるよう、国の「農業次世代人材投資資金」※の交付に加え、県独自の就農に必要な農業機械等の整備への支援などを行っています。 こうした取組みを通じて、新規就農者を確保し、次世代の農業の担い手の確保を図ることとしています。 ※農業次世代人材投資資金 |

4 富山県の漁業の現状(1)漁業の担い手の動向

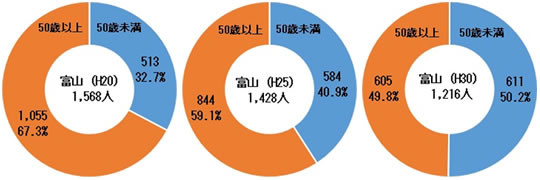

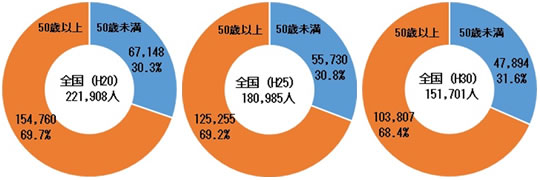

農林水産省が5年ごとに調査している漁業センサスによると、県内の漁業就業者※数は、平成20年が1,568人、平成25年が1,428人、平成30年が1,216人で、この10年間で352人減少しています(減少率22.4%)。全国的に漁業就業者数は減少傾向にあり、全国の減少率31.6%に比べると、本県の減少率は小さくなっています。 ※漁業センサスの「漁業就業者」とは「満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者」を指します。 県内の漁業就業者数を年齢別にみると、50歳以上は平成20年が1,055人、平成25年が844人、平成30年が605人で、この10年間で450人減少しています(減少率42.7%)。一方、50歳未満は平成20年が513人、平成25年が584人、平成30年が611人で、この10年間で98人増加しています(増加率19.1%)。  全国では、この10年間、50歳以上が32.9%減少、50歳未満が28.7%減少しているなか、本県では若い漁業就業者が増加傾向にあり、平成30年の漁業就業者全体に占める50歳未満の構成割合は50.2%で、全国の31.6%よりも高くなっています。  (2)漁業生産の動向

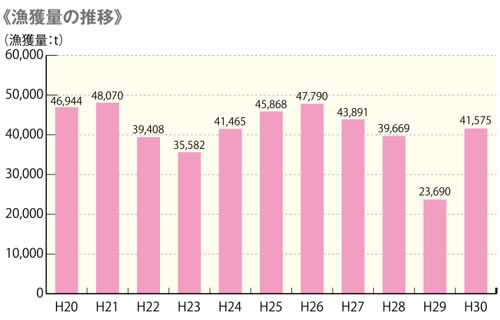

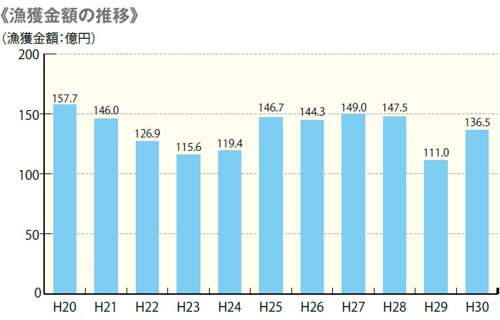

最近10年間(平成21年〜平成30年)の沿岸・沖合・遠洋を合わせた漁獲量は平均約40,701トン、漁獲金額は平均約134億円で推移しています。   |

5 新規就業者確保・育成の取組み高齢化に伴い漁業就業者数が減少するなか、新規漁業就業者を確保・育成することが課題となっております。 「とやま漁業担い手センター」(農林水産公社設置)では、就業相談窓口の開設や教育機関等との連携による新規就業者の発掘、就業希望者向けの漁業体験研修の実施などに取り組んでいます。  漁業体験研修(定置網漁業)

就業フェアでの就業相談の様子

令和2年度の新たな取組みとしては、新型コロナウイルス感染症の影響で就業相談する機会が減少していることから、自宅から安心して情報収集や就業相談できるように、①就業ホームページ「とやま漁業就業ナビ」の開設、②オンラインで就業相談できる環境の整備、③就業をPRするための動画の制作を進めています。 |

6 おわりに今回は、富山県における農業者、漁業者の担い手に関してご紹介しましたが、県ではこのほかにも農林水産業の振興のための様々な取組みを実施しています。 例えば、農業分野では、消費者に求められる競争力のある農産物の生産として、高品質な選ばれる米づくり、水田フル活用等による麦、大豆等の生産拡大、園芸作物や畜産物の生産力強化など競争力ある農産物の生産、ICTやロボット技術を活用したスマート農業など競争力を高める技術の開発・普及などを推進しています。 また、漁業分野では、「富山のさかな」のブランド化・高付加価値化、海外展開の促進を含めた販路拡大により、漁業経営の安定化と水産物の魅力向上を推進しています。 本稿でご紹介した取組み等を含め、本県の意欲ある農林漁業者が夢と希望をもって農林水産業に取り組めるよう、「稼げる」農林水産業の実現を目指して、施策を展開してまいります。 |