平成17−23−27年接続産業連関表からみた産業構造の変化富山大学学術研究部社会科学系教授 中村和之 |

|

|

1 はじめに産業連関表は一国の経済活動を産業間の取引も含めて俯瞰した統計表である1。産業連関表を時系列で比較することによって、需要構造や生産技術の変化が各産業の生産や付加価値に与えた影響を知ることができる。わが国では産業や部門の定義を統一して異時点間の比較を可能にした「接続産業連関表」が推計・公表されている。直近では、令和2年8月に「平成17−23−27年接続産業連関表」(以下、たんに接続産業連関表と言う)が総務省より公表された。 本稿では、接続産業連関表にしたがって平成17年と27年における産業の国内生産額を比較するとともに、その要因分解を通じて産業構造の変化を振り返る。この10年間には、いくつかの大きな社会の変化があった。国勢調査で見た日本の総人口は、期間中の平成22年調査をピークとして減少に転じた。また、平成17年では55〜57歳であった団塊世代は平成27年には全員が65歳以上の高齢者となった。期間中にはリーマンショック(平成22年)や東日本大震災(平成23年)のような大きなショックも発生した。需要面に目を転ずると、アップル社のiPhoneは平成19年に発表され、翌年に日本国内で販売が開始された。また、訪日外国人数は平成17年の673万人から平成27年には1,974万人へと約2.9倍に増加した。 以下、接続産業連関表のあらましを述べるとともに、そこからわかる産業構造の特徴的な変化を上述の社会の変化とも関連させつつ考える。なお、接続産業連関表の包括的な解説と分析が総務省から公表されているので、そちらも参照されたい2。 |

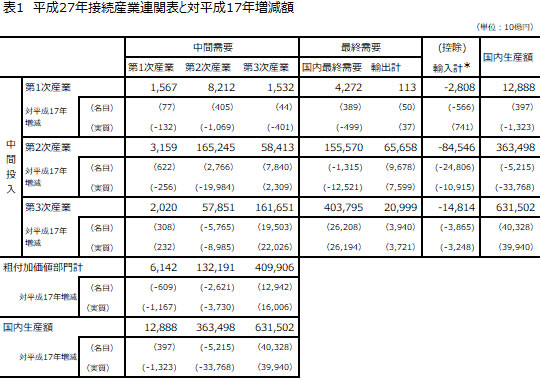

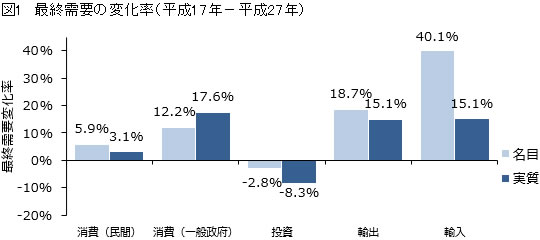

2 接続産業連関表のあらまし表1は接続産業連関表の平成27年の計数を平成17年と比べた増減額とともに表している。ただし、産業は3部門に縮約するとともに最終需要項目も簡略化している3。増減額のうち、実質は平成27年の価格水準で平成17年の計数を評価している。 表1を見れば、名目と実質のどちらでみても第2次産業の国内生産額は減少しており、第3次産業は増加している。第1次産業では名目の国内生産額は増加しているが実質の生産額は減少している。経済の成長や成熟化に伴って主となる産業が第1次産業から第2次産業、さらに第3次産業へと変遷することは「ペティ=クラークの法則」として知られるが、この傾向は平成17年以降の10年間においても進行した。 図1は平成17年から27年にかけての最終需要の伸び率を、民間消費(家計外消費支出と家計消費支出)、政府消費(一般政府消費支出とその社会資本減耗分)、投資(総固定資本形成(公的・民間)、在庫純増)、輸出、輸入に分けて表している4。  注:総務省「接続産業連関表」に基づき作成 図1を見れば、民間消費は若干の増加に留まったが、政府消費が2桁の伸び率を示したことがわかる。一方、投資は実質でみて8%以上減少した。輸出と輸入は共に実質で見て約15%増加しており、貿易を通じた海外との相互依存は高まった。 |

3 国内生産額の変化に関する要因分解ある産業への最終需要は、これを満たすための生産活動を通じて、当該産業のみならず原材料などへの中間需要を通じて関連産業に波及する。加えて、国内生産額の変化は各財の国内自給率の変化や、投入構造の変化にも依存する。 そこで、平成17年から27年にかけての国内生産額の変化を、以下のように要因分解することによってその背景を考える5。

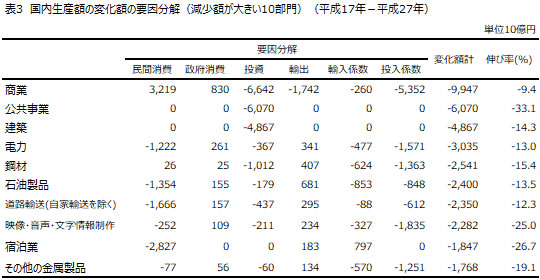

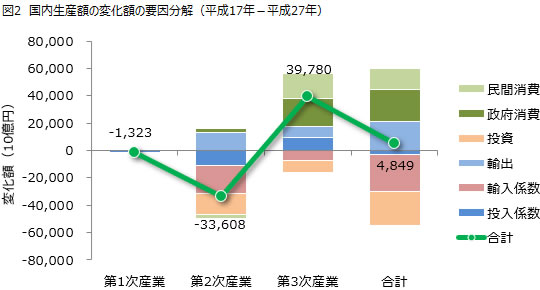

このうち、①最終需要要因は国内最終需要の変化がもたらす生産額の変化を表す。以下ではこれをさらに民間消費、政府消費、投資に分解する。②輸出要因は海外からの輸出需要の変化を通じた影響である。③輸入係数要因は国内需要に対する自給率の変化を反映する。④投入係数要因は財・サービスを生産するために必要な原材料やサービスの投入量の変化を通じた要因であり、いわゆるBtoB取引の変化を反映する。  注:総務省「接続産業連関表(統合中分類:105部門)」に基づく筆者の計算による 図2は産業を3部門に類型化した要因分解の結果を図示している。なお、以下の分析結果は実質額に基づく。図2より第2次産業の輸出、第3次産業の民間消費と政府消費が国内生産額の増加に寄与したことがわかる。一方、第2次産業では輸入要因が輸出要因を凌駕しており、投資の減少と相俟って国内生産額が減少した。また、第2次産業では投入係数要因が生産額の減少に作用した一方、第3次産業では生産額の増加に寄与しており、財・サービスの生産過程における製造業からサービス業へのシフトが窺われる。 表2は、より詳細な産業分類(統合中分類:105部門)を用いて、国内生産額の増加が大きかった部門とその要因分解を示している。国内生産額が最も増えたのは「その他の対事業所サービス」であり、労働者派遣や建物サービスなどを含む。その要因は投入係数の変化に求められ、企業活動のアウトソーシングが急速に進んだことを物語っている。 高齢化が進んだ結果、「医療」や「介護」の生産額は大きく増えた。特にこれらの部門では政府消費の増加が寄与した。「社会保険・社会福祉」の生産額が増加したことも高齢化の影響であるが、こちらには有料老人ホームが提供するサービスなどが含まれ、民間の消費需要要因が寄与した。 「住宅賃貸料」や「不動産仲介及び賃貸」、「住宅賃貸料」といった不動産関連サービスの生産額も増えた。対象となった時期はリーマンショックを挟んでいるものの、オフィスや住宅への需要が堅調な時期であった。ただし、後述のように「建築」の国内生産額は大きく減少した。 民間消費要因によって生産額を増やしたのが「通信」である。さらに詳細(基本分類)に見れば、「通信」のうち「固定電気通信」の国内生産額は3.8%の伸びにとどまったのに対して、「移動電気通信」はほぼ倍増(1.98倍)した。また、表2には掲載していないが「インターネット附随サービス」の国内生産額は3倍以上(3.10倍)増加した。こちらは投入係数要因が大きく、企業活動においてもインターネットの活用が進んだことがわかる。 表3は国内生産額の減少が大きかった10部門とその要因分解の結果である。国内生産額が最も減少したのは「商業」であった。産業連関表では取引の各段階で発生する商業マージンを商業部門の生産として計上する。表3を見ると、生産額が減少した主な要因は投資の減少と投入係数の変化である。後者は生産過程における投入がモノからサービスにシフトした結果だと考えられる。 「公共事業」や「建築」の減少は投資需要の減少をそのまま反映している。公共事業の減少は、前述の医療、介護の政府消費が増加したことと併せて、政府支出の内容が投資から移転支出に大きく変化したことを示している。建築はリーマンショック期に住宅の新設着工数が大きく落ち込み、そこからの回復が十分でないことが国内生産額の減少につながったと思われる。断定はできないが、人口減少や令和5年をピークとして減少に転ずると予想される世帯数の動向がその回復を鈍らせたのかもしれない6。 インバウンド観光が拡大した中で「宿泊業」の国内生産額は減少した。輸出要因(産業連関表では訪日外国人の宿泊は輸出に計上される)は増加方向にはたらいたものの、それを上回る規模で民間消費が減少した。 |

4 おわりに冒頭に述べた社会・経済環境の変化のいくつかは現在も続いている。特に、人口減少や高齢化、通信・インターネット分野の成長といった潮流は、今後もわが国の産業構造に影響を与え続けるだろう。一方、全世界的なサプライチェーンの深化を通じた製造業の変化やインバウンド需要の増加には現時点で不透明な部分もある。 富山県の産業構造の変化も全国ベースの傾向と無縁ではない。むしろ、製造業の集積という本県の特徴や人口減少と高齢化の現状を考えれば、ここで示された産業構造の変化がより顕著に現われるとも考えられる。産業連関表(全国表)の公表を受けて各都道府県では都道府県単位の地域産業連関表が推計、公表される。本県の産業構造の変化を全国ベースと比較することで、本県の強みや課題が改めて明らかになろう。 |

|

参考文献・資料

富山県統計調査課経済動態係(2017)「経済波及効果の測定と分析結果の見方について〜平成23年富山県産業連関表を用いて〜」『とやま経済月報』2017年6月号.< http://www.pref.toyama.lg.jp/sections/1015/ecm/back/2017jun/tokushu/index2.html >(2020年11月参照). Chen, K. & K. Fujikawa (1992). "A DPG (Deviation from Proportional Growth) Analysis of the Japanese, Korean Taiwanese economies" Journal of Applied Input-Output Analysis 1, 71-87. |

|

注

|