富山県水産研究所におけるブリの豊凶要因解明にむけた調査について富山県 農林水産総合技術センター 水産研究所 |

|

|

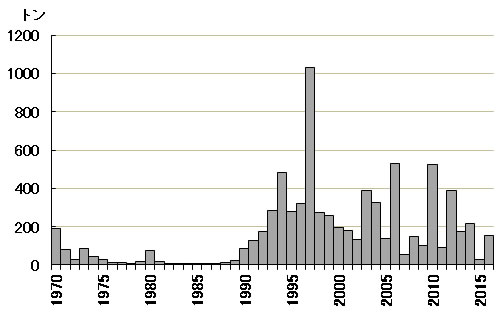

1 はじめに富山湾で捕れる寒ブリは、冬のごちそうとして県民だけでなく日本中で多くの人に愛されています。2015(H27)年3月に北陸新幹線が開業し、この年の冬には多くの観光客が来県し寒ブリを楽しみにしていたと思いますが、残念ながら2015年10月〜翌年3月の寒ブリシーズンにおける漁獲量は26トンとなり、過去10年平均の11%という極端な不漁に見舞われました。 富山県水産研究所では、2016年度に、富山湾におけるブリの不漁要因の解明を行い、2017年度より電子タグを用いたブリの回遊経路調査を始めましたので、その概要を紹介します。  図1 富山県におけるブリ漁期(10月〜翌年3月)の漁獲量

|

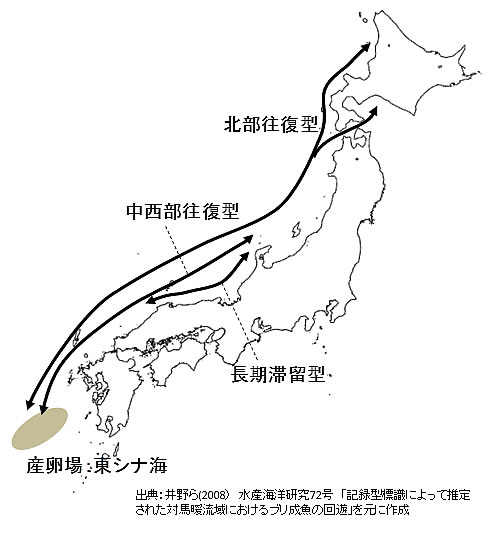

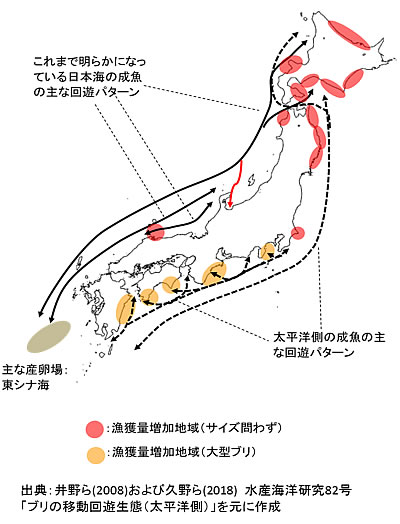

2 ブリの回遊生態大きく育ったブリは、富山湾の王者と呼ばれる風格がありますが、体重7 kgを超えるブリとなるまでには、日本周辺の海を3年以上も回遊して富山湾にやってきます。 ブリの産卵は、3〜6月にかけて、主に九州西側の東シナ海で行われます。ふ化した稚魚は体長約2cmになると流れ藻などの浮遊物に集まって生活するようになります。流れ藻は、東シナ海から北海道まで流れる対馬暖流に乗って日本海を北上し、日本海の各地に稚魚を送り届けるため、幼稚園バスのような役割を担っています。 富山湾で最初にブリの子どもたちを目にするのは7月ごろです。約15cmに成長すると流れ藻から離れて沿岸部で小魚を食べて成長し、約20cmでコヅクラまたはツバイソと呼ばれます。その後、10〜12月には体長35〜40cm、体重0.8〜1 kgに成長してフクラギと呼ばれ、県民の食卓を賑わせます。 日本海の各地に来遊したフクラギは、その後、あまり大きく移動せずに越冬し、越冬場所を起点として夏に北上、冬に南下という小規模な回遊を行います。富山県以北に来遊したフクラギは、北陸から北海道の間を回遊し、ガンド(60cm位)、小ブリ(70cm位)に成長します。大ブリ(約7kg以上、約80cm以上)まで育ったブリは、東シナ海まで南下し産卵します。産卵後、もっとも広く回遊するブリは東シナ海と北海道を往復するようになります。 ブリの回遊生態調査は、日本海側では1918年に富山県の漁業者が標識を付けて放流したのが最初で、今年でちょうど100年目になります。時代にあわせて様々な手法や設計で調査が行われ、海洋環境の長期的変化にあわせて、ブリは回遊生態を変化させていることが分かっています。1999〜2008年には小型コンピューターを内蔵した電子タグ(※第8章後述)をブリの腹腔内に埋め込み、放流調査が行われました。その結果、10kgを超える大ブリは日本海を通って北海道と東シナ海を往復する大回遊を行っていること(北部往復型)が証明されました。しかし、すべてのブリが大回遊しているわけではなく、東シナ海から能登半島沖までを往復するもの(中西部往復型)、能登半島沖や山陰沖の海域にとどまっているもの(長期滞留型)も確認されました。  図2 ブリの回遊経路

|

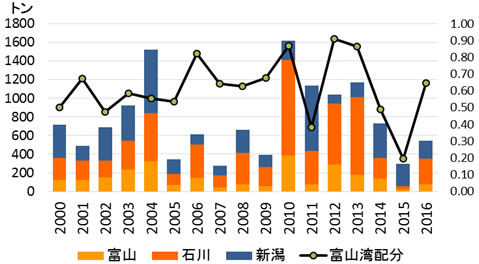

3 近隣県の漁模様日本海北部を南下する寒ブリを漁獲する定置網漁業は、富山県だけでなく、石川県の富山湾側や新潟県佐渡島の両津湾にも存在します。2015(H27)年漁期は、石川県も極端な不漁となりましたが、両津湾では平年並みでした。2000〜2016年の漁期を見てみると、2010年以降、2つの湾の合計漁獲量に占める富山湾の割合が大きく年変動し、2つの湾の豊凶が分かれていることがわかります。 ちなみに、2017年漁期の速報値では、定置網漁業による4kg以上のブリの漁獲量は、富山県107トン、石川県281トンで富山湾は平年を下回る漁獲量でしたが、新潟県の両津湾では821トンで平年の約3倍の豊漁となり、日本海北部を南下回遊するブリ資源が少なかったとは考えにくい状態でした。  図3 富山県、石川県、新潟県の漁獲量と3県に占める富山湾(富山県+石川県)の配分割合

|

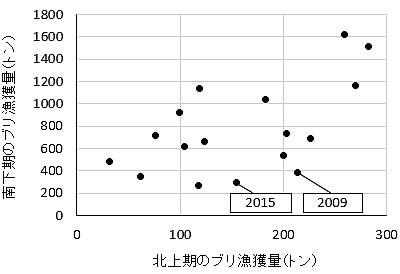

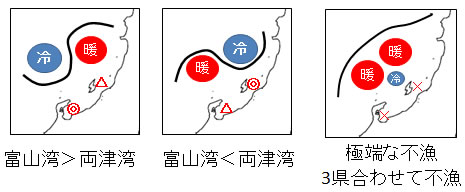

4 ブリ漁況予測手法の開発近年、富山湾と両津湾では、大きく漁模様が異なることから、ブリ資源の多寡以外にも豊凶を左右する来遊条件があると考えられます。 国立研究開発法人水産研究・教育機構 日本海区水産研究所の開発した海洋モデルを用いて、どのような水温環境のときに富山湾が両津湾よりも多く漁獲されているかを調べました。その結果、12月の水深100 mの水温が山形沖で暖かく、能登半島北西沖で冷たい場合に、富山湾での漁獲割合が高くなることがわかりました。 また、日本海北部における北上期のブリ漁獲量(新潟県と秋田県の4〜7月の定置網のブリ銘柄の合計漁獲量)と、半年後の南下期のブリ漁獲量(富山県・石川県・新潟県の10〜3月の定置網のブリ銘柄の合計漁獲量)を比較したところ、北上と南下の漁獲量に対応関係が認められました。このことを利用し、北上期(4〜7月)の漁獲量から南下期における3県の合計漁獲量を予測するとともに、また、前述の海洋モデルによる水温環境の予測値から富山湾への配分割合を予測し、それらをかけて富山県のブリ漁獲量を予測しています。  図4 北上期のブリ漁獲量と南下期のブリ漁獲量の関係

|

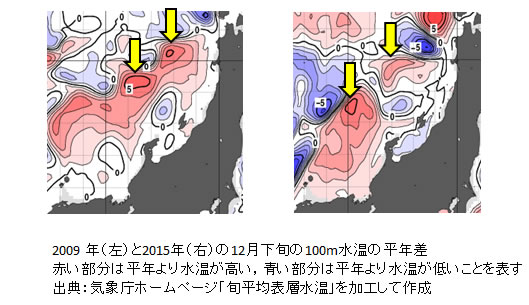

5 2015(H27)年漁期の不漁要因2015年の北上期の漁獲量は平年並みでしたが、南下期の漁獲量が非常に少なく、2009年も同様の状況でした。両年の12月下旬の水深100 mの水温分布は、北越地域沖に2つの暖水渦が接近して存在する特異なパターンが類似していました。2015年は、このような特異な水温環境により、ブリの主群が日本海の沖合を通過したことによって、富山湾への来遊が少なく極端な不漁になったと考えています。  図5 2009年と2015年の12月下旬、水深100mの日本海の水温偏差

図6 富山湾で豊漁、不漁となる水温環境の模式図

|

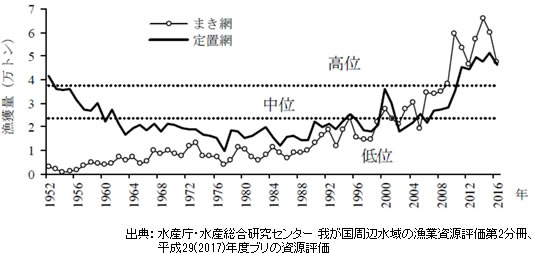

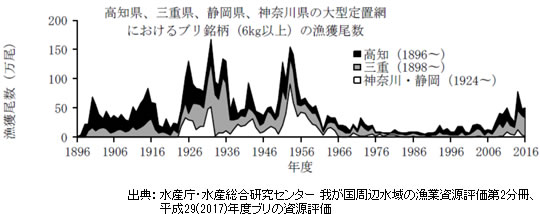

6 全国の漁獲量の動向水産庁がまとめている2017(H29)年度のブリ資源評価によると、日本周辺におけるブリの資源状態は、「高位・横ばい」とされています。 全国におけるブリ漁獲量(すべてのサイズ)の推移を、主要な漁法であるまき網と定置網の漁法別で見てみると、どちらの漁法でも1990年以降漁獲量に増加傾向が認められます。ここで、漁獲量の増加を解釈する際に注意しなければならないことは、魚の資源量が増えたのか、たくさん捕るようになったのかを見極めることです。漁獲量の増加を解釈するため、2016(H28)年度に、日本各地のブリを対象とする漁業現場を訪問し、聞き取り調査を行いました。  図7 全国のまき網と定置網のブリ漁獲量の推移

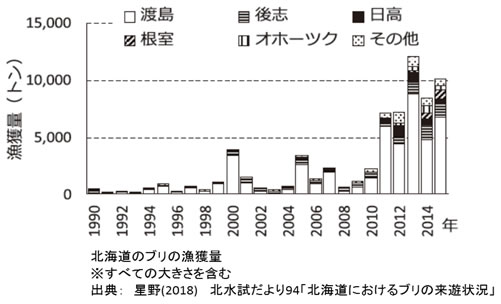

新潟県、鳥取県、岩手県、青森県、三重県、長崎県を訪問したところ、どの地域においても概ねブリの漁獲は好調で、ブリ資源が増加しているという印象をもっている漁業関係者が多くいました。 東北・北海道での漁獲量は2000年代から増加傾向にあり、2013年には北海道のブリ(すべてのサイズ)の合計漁獲量が1万トンを超えています。また、太平洋側においても、定置網によるブリ漁獲尾数が2000年代後半から増加していることがわかりました。 積極的に魚群を追いかける能動的漁法であるまき網だけでなく、入ってくる魚だけを捕る受動的漁法の定置網においても日本全体の漁獲量が増えていることから、日本周辺のブリ資源量は増えていると推察されます。  図8 北海道におけるブリの漁獲量

図9 太平洋側(高知県、三重県、静岡県、神奈川県)の定置網におけるブリ漁獲尾数

|

7 新たな調査の必要性これまでの標識放流調査結果から、日本海を回遊するブリは夏を北海道周辺(太平洋側を含む)で過ごし、南下期には日本海に戻ってくると考えられてきました。ところが、近年の漁獲動向から、日本海から太平洋側に北上回遊し、太平洋を南下する個体が増えているのではないかという仮説が出てきました。実際、2000年代後半に行われた標識放流調査では、秋田県で放流した個体が岩手県や千葉県で再捕されています。北海道から日本海や太平洋を南下する個体の割合がどうなっているのか、またどのような環境を泳いで南下しているのかという謎の解明がブリ研究者に突き付けられています。  図10 日本周辺のブリ成魚の回遊パターンと、漁獲量の増加地域

|

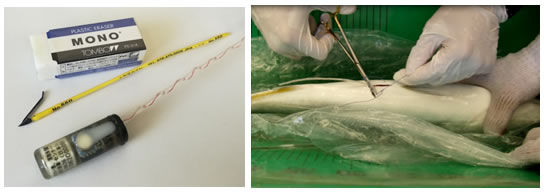

8 電子タグ調査これまで多用されてきたプラスチックタグ標識では、放流場所と再捕場所の「点と点」をつなぐ情報しか得られませんが、電子タグを用いれば、ブリが遊泳した水温、水深、照度、時刻が記録され、それらのデータから日ごとの位置(緯度・経度)を推定することができます。  写真1 プラスチックタグ、電子タグとその挿入手術の様子

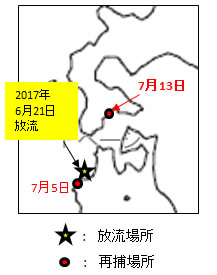

日ごとの位置推定は、記録された時刻と照度から日出没時刻を特定し、正午時刻から泳いでいた経度を、日長から緯度を推定します。回遊位置が完璧に特定できると期待されがちですが、実際には、天候、遊泳水深によって日出没時刻がずれてしまうため、推定される位置は半径100km程度の円の範囲内で示され、北海道から北陸への移動といった程度の水平的な回遊を調べることができます。 データの回収は、漁業者に捕まえられて電子タグを回収してもらうしかないという難しさがあります。過去の調査から、再捕率は約50%と高い値ですが、漁業者、流通関係者に周知を徹底するしかありません。また、電子タグは1本数万円と高価であり、使用できる本数は限られています。 このような事情から、現在は、数を稼げるプラスチックタグ標識放流を国等の研究機関と協力して行いつつ、詳細な情報を得るために電子タグを付けたブリを年間10本程度放流しています。 青森県産業技術センター水産総合研究所と日本海区水産研究所の協力を得て、2017年6月21日に青森県西津軽郡深浦町(日本海側)で、11尾のブリ(50、60cm台のガンド級)に電子タグを腹腔内に挿入して放流し、2018年3月末までに2尾が回収されました。  写真2 青森県日本海側において実施した標識放流の様子

1尾目は、放流から14日後に放流場所から南西方向に10km程度離れた場所で再捕されました。短期間にすぐ近くで捕まってしまい、有用なデータとはなりませんでした。それから8日経った放流から22日後に、北海道函館湾付近で2尾目が再捕されました。津軽海峡を縦断した再捕に喜びましたが、機械が壊れていて、データの回収ができませんでした。再捕のペースが早く内心焦りましたが、逆にその後は再捕報告がなく、今は長期間のデータを蓄えたブリが早く捕まってほしいと願っています。  図11 放流場所と再捕場所

|

9 今後の調査について国が主体となって行っているプラスチックタグ標識放流では、日本海から太平洋側への移動した個体も捕まっており、調査を続けていくことで、ブリの回遊生態を明らかにできると考えています。 また、富山県での漁獲量は、北越地方沖の水温環境に左右されていると考えており、今後、気候が温暖化した場合に、日本海や対馬暖流にどのような影響がでてくるのかということについても情報収集をしています。 ブリの回遊生態を把握し、将来のブリ来遊量を推測することにより、漁業者や県民に現状を正しく理解していただき、関係者がアイデアを出し合ってより良い未来を作り上げていくことを期待しています。 |