立山町の観光施策について

|

|

|

1 はじめに立山町は、その名のとおり「立山」を有しており、立山は、日本三霊山のひとつとして数えられ、古くから信仰の山として親しまれてきました。古く平安時代から修験者が登山していましたが、現代では立山黒部アルペンルートが開通し、国内外から年間100万人に迫る観光客が訪れる山岳観光地となっています。 このアルペンルートは、中部山岳国立公園内にあるため開通当初からマイカーの乗り入れを禁止するなど、環境保護への取り組みも積極的に行っています。 また弥陀ヶ原・大日平の湿原群が平成24年にラムサール条約湿地に登録されて以来、弥陀ヶ原周辺を散策する観光客が増え、トレッキングエリアとしても注目されています。 さらには昨年にはフランスのミシュラン社が発行するミシュランガイドにおいて「立山黒部アルペンルート」、「雪の大谷、室堂」が3つ星、「黒部ダム」が2つ星を受けるなど、海外、特に欧米からの注目が期待されています。 また、文化に目を向けると曼荼羅や布橋灌頂会に見られる伝統文化もあるほか、この地には質の良い白土粘土が取れ、加賀藩2代目当主が尾張の瀬戸から陶工を招き陶器を作らせたことから、これが越中瀬戸焼の発祥となっており、現在も4つの窯元の陶工5名がその技を伝えています。 このように、本町には多様な観光資源があります。 町の総面積は308.79平方km、面積の約7割は海抜400m以上の森林山岳地帯であり、3割は市街部と田園部からなる平野部(以下「平坦地」と記載)で構成されており、標高12mから180mの間に町民の多くが住んでおり、北アルプス立山連峰に抱かれた自然環境に恵まれた緑豊かな町です。 また、交通面では、北陸自動車道が市街地北部を東西に走り、富山地方鉄道立山線が南北に縦断しています。また、JR富山駅、富山きときと空港、富山市中心部等へは車でいずれも約20分という良好なアクセスを誇っています。 このように、立山町は今ではたいへん暮らしやすいまちですが、過去には急流河川である常願寺川が氾濫し、水害に悩まされたこともあり、国を挙げて砂防工事に取り組み、災害を克服した経緯もあります。 この昭和初期の建造物が評価され、平成29年10月に常願寺川砂防施設が国の重要文化財として答申を受け、同年12月にはユネスコ世界文化遺産の諮問機関であるイコモスが、日本の20世紀文化遺産20選を選び、うち2件(立山砂防施設群、黒部川水系の発電施設群)が本町にあり、立山の世界文化遺産登録に向けた追い風となっています。 このような県を代表する観光資源が多く存在する立山町の、これまでの取り組みと今後の展開、課題について紹介します。 |

2 100万人が素通りする町からの脱却 〜平坦地観光の推進〜立山黒部アルペンルートを訪れる観光客のほとんどは、立山町の平坦地を素通りし、ホテルや旅館などの大型宿泊施設が立地する富山市や金沢市に移動してしまうことから、本町の平坦地での経済的恩恵は限定的であり、平坦地への誘客は従来からの大きな課題でした。 そこで、平坦地への集客を図ることを目的として、主に次の取り組みを行いました。 (1)立山アルペンヒルクライム 平成25年と26年の2回に渡り実施し、コースは美女平から室堂の全長22.3km、標高差1,473mを自転車で駆け上がるレースです。普段はこのコースは一般車両の乗り入れが禁止されており、このレースの競技者だけが唯一走行できるため、自転車競技全般の中でも希少価値の高いものとなっています。 1回目は151人、2回目は190人が参加し、この取り組みを契機とし、立山町でのサイクリングの魅力が広くPRされたことにより町内には多くのサイクリストが訪れることとなりました。 そのひとつが称名滝を訪れる観光客で、自転車による来訪が増加してきたことは、その成果だといえます。 また、この取り組みに協賛いただいたアウトドアメーカーである(株)モンベル(大阪市)が、国内に先がけて立山町に滞在型の複合施設を建設し、サイクリングツアーを企画し、町と連携しサイクリングコースを設定、町内各所に拠点を設け、またマップを作成するなど、サイクリングを生かした地域活性化にも繋がっています。 ○立山アルペンヒルクライム2014

○称名滝への入込み<単位:台>

※H29は落石のため7月14日まで称名道路は通行禁止の特殊な事情により通行量に影響があった。

※自転車だけはH29の特殊な事情を除き増加傾向にある。

立山町では外部の視点で若い感性を取り入れて町の活性化を図るため、全国の大学生から、斬新な発想で産業や観光などの振興策を提言してもらい、優秀なアイデアは町おこし事業として実施する取り組みを平成24年度からこれまで6回行っております。 学生はフィールドワークとして町民と交流することで、町民に元気を与え、教育でも学生の地域の課題発見・解決能力を醸成する効果もあります。 これまで多くのアイデアが実際に事業として具現化しており、例えば町のホームページの多言語化や大学合宿を受け入れアルペンルートで高地トレーニングを行うなど、今ある地域資源を活用した取り組みが進んでいます。 ○立山インターカレッジコンペティション2017

○大学生高地トレーニング

立山町は山岳地帯には多くの観光資源がありますが、平坦地には、目立った観光資源はありません。しかし、立山の天然水(町内には3社の水メーカーがあります)や立山米、ラ・フランスなどの食の資源や、里山に老若男女が楽しめる温泉施設があるのが特徴です。 そこで、立山町では、平成27年に国が創設した制度で、市町村が旗振り役となり「地域ブランド」の育成強化を図り、地域経済の好循環に繋げるための「ふるさと名物応援宣言」を全国に先駆け宣言を行いました。宣言のテーマは「立ち寄りたい町"たてやま"ベースキャンプ化プロジェクト」による着地型観光商品等の開発・提供というものであり、平坦地への誘客のための取り組みを行うもので、サイクリストや大学合宿の学生などをターゲットとした施策を展開しました。 この宣言を行うことで、国の補助率が高い補助制度を優先的に活用できることもあり、財政的に厳しい地方の小さい自治体にとって、従来できなかった取り組みを展開できるメリットがあります。 |

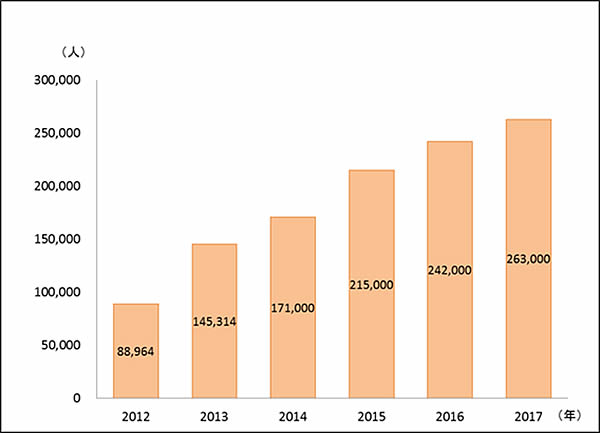

3 インバウンド強化策 〜過去最高の訪日観光客数を記録〜(1)受入環境の整備を推進 立山町では、アルペンルートの訪日観光客の増加を見据え、平成24年度に観光庁から「訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る地方拠点」として、平成27年度には「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の支援地域として選定を受け、ソフト、ハード面で様々な受入環境を整備してきています。 こうした取り組みなどもあり、平成29年度のアルペンルートへの訪日客数は、過去最高の26万3千人を超えました。国別の割合を見てみると、台湾からが最も多く平成29年は約13万7千人と外国人全体の52%に及び、他にも香港、韓国、タイなど東南アジアからが多くなっています。ただ最近の傾向としては、欧米からの来訪も目立つようになりました。 2020年の東京五輪に向け、今後益々訪日客の増加が見込まれ、特に個人旅行の割合が高まりつつあります。個人旅行での新幹線やレンタカーでの旅行形態が増加したことにより、立山町では、平成28年度から英語、日本語が堪能な台湾人、平成29年度から日本語が堪能な米国人を国際交流員として雇用し、これまで①立山駅で臨時観光案内所の開設、②ホームページでの外国語による配信、③外国人が好む土産品の開発、④外国人を対象に外国語による立山信仰など伝統文化の解説、⑤職員や事業者への外国語研修など「言葉の壁」の解決に向けた取り組みを行ってきました。 また、外国人観光客については観光地でのWi-Fi整備を望む声が多いことから、県と連携し立山室堂周辺、黒部ダム、称名滝、立山駅などにおいて順次、Wi-Fi環境を整備してきました。これは、観光客の利便性向上に繋がるだけではなく、最近は観光客がインスタグラムやフェイスブックなどSNSでその場で発信する傾向があり、これらの皆さんが町に代わって観光地をPRしていただけることとなるため、大変重要なことと捉え、積極的に整備を進めてきたものです。 (2)立山黒部の世界ブランド化に向けた取り組み平成29年度には、「立山黒部」が日本はもとより、世界中の人々から選ばれる観光地となるよう、県が事務局となり関係団体・事業者が共同でプロジェクトを検討・実施する「『立山黒部』世界ブランド化推進会議」が設立されており、立山町も参画しています。黒部ルートの旅行商品化や富裕層向けの宿泊施設整備、通年営業等28の提案が示され、複数回の本体会議とワーキンググループが行われており、進捗状況や実現に向けた課題整理などが積極的に議論されています。 立山町では、アルペンルートが閉鎖する冬期の観光客増大を図るために、雪のない東南アジアからの誘客を図るため、平成29年1月にタイから旅行会社を招聘し、雪や立山信仰の文化など体験メニューを紹介し、旅行商品の造成に繋げています。 また後述する布橋灌頂会に合わせ、欧米からの方々を招き宿坊に見立てた民宿での宿泊体験や曼荼羅の絵解き橋渡り体験、和紙を使った護符作り体験など日本文化を体験するツアーを行ったところです。 同じく欧米からジャーナリストを招聘し、ツアーをはじめとする立山町の文化を取材いただき、このたび、世界有数の通信社であるEPA通信で配信されました。今後の欧米からの誘客を期待しています。 ○タイのエージェント、ブロガー招聘

○外国人対象の立山曼荼羅絵解き体験(旧宿坊)

|

4 「布橋灌頂会」を活用した地域活性化立山は、古くから信仰の対象であり、多くの登拝者が訪れましたが、女人禁制の山でもありました。 その立山への登拝拠点である芦峅寺(あしくらじ)集落で女人救済のために行われていた行事が布橋灌頂会です。これは「この世(村)」にある閻魔(えんま)堂から、「あの世(山)」にある姥(うば)堂まで、布橋を渡ることで擬死と再生を体験し、極楽往生を願うものでありました。 この行事は明治の廃仏毀釈により廃止されましたが、平成8年、国民文化祭とやまで復活し、近年は3年に1度開催しています。約20名の僧侶による聲明、約20名の奏者による雅楽の演奏の中、白装束で目隠しをした女人衆が布橋を渡る、荘厳な癒しのイベントです。 こうした地域ぐるみの取り組みや文化的価値が評価され、平成23年に(公社)日本ユネスコ協会連盟の「プロジェクト未来遺産」に登録され、(公財)サントリー文化財団から「サントリー地域文化賞」を受賞するなど、評価をいただいたことで、県外からの参加も見込み旅行商品化の準備を行いました。 そして前回の平成26年にはJR東日本と連携し、会員向けの旅行商品に布橋灌頂会の体験付きツアーを販売し、ほぼ完売する人気ぶりとなりました。 今回で6回目となる平成29年は旅行商品を増やし首都圏からの誘客にも努めました。その結果、JR東日本に加え、ANAセールス、三越伊勢丹ツアーズにおいても販売・催行をしていただきました。いずれも主に時間とお金に余裕のある方が対象であり、これらの客層への認知度が高まったことは今後販売していくためにも有益であったと考えています。 また、これまで閻魔堂の収容人数を考慮し定員80名で行ってきたところ、近年の人気の高まりと参加できないといった声を受け、今回は、仮設で閻魔堂の増床化を図り、これまでよりも30名多い110名で行うこととなりました。 内訳は、外国人4名を含む22歳から89歳の110名で、最終的な一般公募枠81名に対し、県内外から229名の応募があり、約2.8倍の倍率でした。また、普段着や男性でも参加できる一般橋渡り体験には230名が参加されました。 さて、この行事の開催地である芦峅寺は過疎化が進み、文化の継承が懸念されています。そこで地元の雄山高校の協力で高校生44名の運営協力、立山小学校児童35名による橋渡り体験など、地元の伝統文化に関心を持ってもらったことは意義深いことと考えており、将来のUIJターンに繋がるものと考えています。 また、観客は最も多い約4千人が訪れましたが、地域経済の活性化のため、この行事を切り口として若者や伝統行事には関心がない層も誘客していく必要があります。そこで立山信仰にちなみ「インスタ映え」する飲み物を提供する「布橋カフェ」や、富山地方鉄道と連携し、車両に布橋をイメージした「布橋列車」の運行、新たな土産品開発なども行いました。 さて、布橋灌頂会の運営費の多くは行政からの補助金や公的機関からの助成金であり、これらの補助金等がなくなると開催が困難な状況にあります。このため、今後は補助金等に依存せずに開催していけるよう、収益源を確保していくことも検討が必要であると考えています。 ○芦峅寺集落人口推移<単位:人> ※各年4/1時点

○布橋灌頂会の女人衆応募人数推移 <単位:名> ※H26までは定員80名、H29は110名

○布橋灌頂会(布橋列車、布橋カフェ)

○雄山高校生によるボランティア

|

5 今後の展開と課題 〜インバウンドの果実を確実に享受するための「消費喚起」と「受益者負担」〜国では2020年までに訪日観光客数を現在の倍の4千万人に、旅行消費額を4兆円とする目標を掲げており、旅行消費市場の拡大が期待されています。昨年の訪日客数は2,869万人と前年比19.3%増と順調に推移しております。 立山町にはすでに約26万人の外国人観光客が来ており、この方々にいかに立山町にお金を落としてもらうかが、今後の地域経済活性化を左右すると考えます。 そこで、平成29年10月にアルペンルートの玄関口である立山駅に初めて外貨の両替機が導入されました。今後ATMの設置、周辺店舗や商店街でのクレジットや電子マネー決済などキャッシュレス化を進め、旅行者にとって買い物の利便性を高め、旅行消費を喚起する取り組みを進めていく必要があると考えています。 また、消費喚起については、これまでの「モノ消費」としての土産品の磨き上げを行うことはもちろんですが、その地でしか体験できない「コト消費」を強化することにより、消費の機会を増やしていきたいと考えています。 また、観光客がアルペンルートに行く主な目的は、美しい自然や景観などの環境を見に行くことにあります。この環境の質をさらに高め、環境意識が高い欧米観光客など世界中の観光客から満足いただくためにも、環境保全の取り組みを世界のモデルと評価されるべく、これまで以上のコストが必要となってきます。 そのためにも、「美しい自然」の恩恵を受けている、受益者である観光事業者や観光客が負担していく仕組みづくりの検討も必要と考えています。 この受益者負担という考え方は、自然や布橋灌頂会のような文化などの価値を受け継いでいくためにも有用であり、今後、補助金などの公的資金がなくても運営できるよう、持続可能な取り組みづくりを構築していきたいと考えています。 ○外貨両替機の設置(立山駅構内)

○称名滝車両運転(おもてなし送迎)

|