地域間産業連関表からみる富山県の産業構造富山大学 極東地域研究センター 准教授 山本 雅資 |

1 はじめに富山大学では、中村和之教授(経済学部) を中心としたプロジェクトメンバーで、平成28年度に富山県の委託調査として「富山県地域間産業連関表」の作成を行いました。地域間産業連関表は対象とした複数地域の経済活動の相互依存関係を詳しく分析できるツールで、地方創生の推進のために内閣府主導で整備された「地域経済分析システム(RESAS)」に代表されるような地域の統計データと合わせて用いることで、地域経済の詳細な分析が可能となります。本稿では、通常の産業連関表と地域間産業連関表がどのように異なっているのか、また、富山県地域間産業連関表により、どのような産業の特徴が明らかになったかを簡単に解説したいと思います。 |

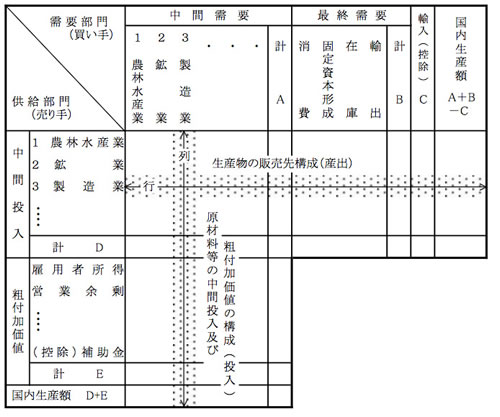

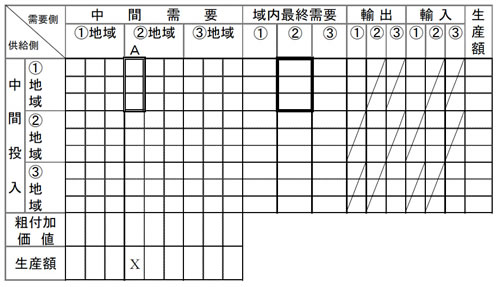

2 地域間産業連関表とは?2.1 産業連関表の必要性我々が現在暮らしている社会は、複雑な相互依存関係の上に成り立っています。特に経済活動は分業が進み、産業間の垂直方向へのサプライチェーンが長くなっているだけでなく、国境を超えた取引が数多く存在するなど、地理的な広がりもみせています。例えば、人気の車種が登場し、ある自動車ディーラーが全国的に大変混雑し、実際多くの新車購入の契約を得ることができたとします。その場合、自動車の販売統計の値が上昇することになります。しかし、追加的に自動車の販売を行うためには、タイヤを生産するためのゴムも追加的に生産する必要がありますし、ボディを生産するために鉄板に対する需要も上昇すると考えられます。このように、新たな生産は自動車ディーラー以外の会社の業績にも大きく影響します。相互に複雑に絡み合った現代経済では、ある産業における需要増加の影響は他の思わぬ産業へ影響を与えることがあるのです。このような自産業以外への影響を波及効果と呼びます。 2.2 産業連関表とはこうした経済活動を前提とすると、経済政策を考える際に一つの経済指標だけに注目していたのでは現状を見誤る可能性が出てきます。直接・間接の波及効果の大きさがどの程度であるかを既存の統計指標の積み上げから理解することは困難であるためです。そうした問題を解決するために整備されているのが「産業連関表」です。産業連関表とは、複雑に絡み合った現実社会の経済取引を一定のルールでまとめたものです。図1 は典型的な産業連関表の構造です。縦方向にみると売り手である供給部門の費用構造として、横方向にみると買い手である需要部門の販路構成として整理されています。このまとめには、膨大な作業を要するため、公表は原則として5年に一度となっています。 産業連関表では、対応する右端と下端は同じ産業の生産額を表すことになるので、縦方向と横方向の和はそれぞれの産業で等しくなっています。図1を縦方向に見た場合は、原材料の投入という相互依存関係を使って、ある産業の生産の技術構造を表現していることになります。狭義では、図1に示されているものが産業連関表と呼ばれていますが、この表から計算で作成することのできる投入係数表と逆行列表の合わせた3つの表が産業連関表を用いた分析のベースとなります。他の2表についても興味がある場合は、総務省の産業連関表に関するサイトをご覧ください。また、背景にある理論的な部分も学んでみたいという場合は、宮沢(2002)がコンパクトにまとまっており、初学者にも取り組みやすい構成になっています。 2.3 地域間産業連関表とは総務省が公表している産業連関表は、日本全体を対象とした国レベルの産業連関表です。これ以外にも各都道府県が公表している都道府県レベルの産業連関表があります。これらは外国からの輸出入とは別に、他の都道府県からの移出入に関する情報が含まれています。県外との取引を相手が日本国内の場合と外国の場合に分けていますが、特定の1地域を対象とした表です。このような表を地域内産業連関表と呼んでいます。 一方、2地域以上を対象としたものは、地域間産業連関表と呼ばれます。今回、作成した表は富山県の地域間産業連関表です。その基本構造は図2のようになっています。富山県地域間産業連関表を用いることで、県内のある地域で発生した追加的な生産が他の地域にどのように波及するかを分析することができるようになります。 図2:地域間産業連関表の構造  出所:経済産業省ホームページ: http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tiikiio/result/result_02/pdf/h17_irio_gaikyo.pdf 分析の幅が格段に広がるものの、作成には地域間の交易に関するデータが追加的に必要になるため、作業量が大幅に増加することになります。国際間の取引については統計がある場合が多いですが、国内の特定地域の間での産業別の取引に関するデータは蓄積が大変乏しいため、データそのものが存在しないという可能性もあります。その場合は、域内の事業者にアンケート調査などを行い、域外との交易の実態を把握するか、経済学の理論的根拠を持つ手法を使って、一定の仮説に基づいて推計していくか(ノンサーベイ法)、どちらかの方法をとる必要があります。今回は後者のノンサーベイ法、具体的には、一般化RAS 法と呼ばれる方法を用いて地域間交易を推計しています。 |

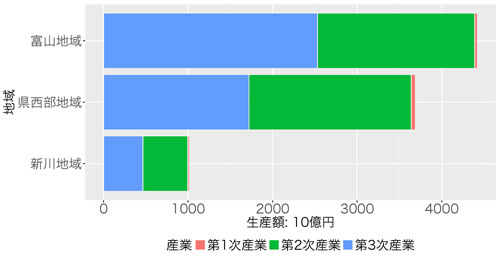

3 富山県地域間産業連関表からみる3地域の特色富山県地域間産業連関表は富山県が公表した平成23年版の富山県地域内表を出発点として作成しました。県内市町村を以下の3地域に集計して、地域内非競争-地域間競争輸入型の産業連関表を推計しました。

1. 富山地域:富山市、滑川市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町

2. 県西部地域:高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市 3. 新川地域:魚津市、黒部市、下新川郡入善町、下新川郡朝日町 平成27年国勢調査による各地域の人口規模は、富山地域:50.1万人、県西部地域:44.3万人、新川地域:12.1万人となっています。また、富山県の地域内表をベースに作成しているので、地域間産業連関表で上記の3地域を合計すると、富山県表に一致する構造となっています。また、部門分類も富山県表にあわせており、13部門×3地域、37部門×3地域、108部門×3地域の3種類の表が推計されています。 図3:地域別・産業別の生産額  出所:平成28年度受託研究報告「平成23年富山県地域間産業連関表(解説編、応用・関連分析編)」 3地域の経済規模をみてみると、図3のようになります。最も規模の大きい富山地域の生産額は約4.4兆円となっています。続いて県西部地域が約3.7兆円、新川地域が1.0兆円となっています。富山地域の域内総需要は約6.2兆円で、県内生産額との差額の約1.8兆円のうち、約1.4兆円が県外からの移輸入で、残りの約0.4兆円が県内他地域からの移入で賄われています。同じように総供給についてもみてみると、県内他地域への移出は、約0.5兆円、県外への移輸出は約1.6兆円となっていることがわかります。同様の計算を他地域に対しても行い、総需要(総供給) に対する割合として結果をまとめたのが表1です。これをみると、概ね似たような傾向にあるものの、相対的に富山地域が県内の他地域に対して、財・サービスを供給する役割が強く、県内への依存度が最も高いのが新川地域であることがわかります。一方、県西部地域は、他の地域と比べると県外産業との取引の割合が高くなっているという特徴があります。 表1:3地域の総需要・総供給に占める移輸出入の割合

出所:平成28年度受託研究報告「平成23年富山県地域間産業連関表(解説編、応用・関連分析編)」 実際にはどのような産業が域外との取引を行っているのでしょうか?表2 は県内の地域間移出入の上位3産業をまとめたものです。これをみると、富山地域から最も移出されているものは商業となっています。取引経路に従って商業部門の生産額を記述するとほとんどの取引が商業に含まれてしまうので、産業連関表では各部門が商業部門から商業マージンのみを購入しているという形式になっています。すなわち、商品販売額から商品仕入れ額を引いたものを商業部門の生産額としています。このように定義すると、富山地域の商業部門の生産額が多いということは、県内他地域から富山地域に買い物にくる人が多いということを意味しています。これは直感に沿う結果だと思います。 表2:地域間移出入(上位3 産業)

出所:平成28年度受託研究報告「平成23年富山県地域間産業連関表(解説編、応用・関連分析編)」 また、富山地域から他2地域への移出をみると、第2位が対事業所サービス、第3位が情報通信で全く同一となっています。県経済の中心として、富山地域が企業向けを中心にサービス業の大きな集積を抱えていることを示していると言えます。県西部地域に目を向けると、引き続き商業が上位にきていることがわかります。全国ブランドの大規模商業施設などを中心に、距離的にはハンデのある新川地域からも消費者を惹きつけているようです。また、新川地域向けの第1位は非鉄金属、第3位は鉄鋼であり、製造業の原材料が県の西から東へ大きく流れるように取引されていることもみてとることができます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 終わりに本稿では、新たに推計された富山県地域間産業連関表を紐解き、3地域の産業構造の特徴を概観しました。地域間産業連関表を用いた分析の真髄は経済ショックに対して、各地域への波及効果がどのように生じるかを捉えることができる点にあります。今後、この富山県地域間産業連関表を用いて、数多くの分析がなされることを期待しています。 参考文献 |