経済波及効果の測定と分析結果の見方について

|

はじめに県では、平成28年3月に「平成23年富山県産業連関表」を公表しました。この公表に併せて、新しく108部門に対応する「経済波及効果分析ツール」も作成しており、同ツールを用いたより詳細な分析が可能となりました。 また、初めて雇用表※1を作成し、経済波及効果分析ツールにも取り入れています。 本稿では、平成23年富山県産業連関表について解説するとともに、経済波及効果分析ツールの使い方をご紹介します。 |

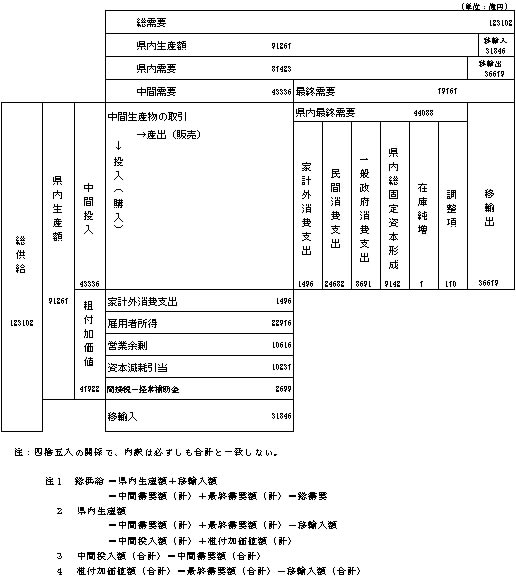

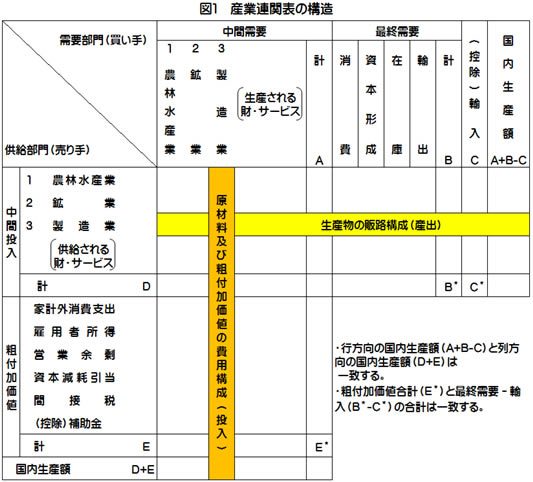

1 産業連関表とは産業連関表とは、一定地域(通常、国又は県という行政単位)の一定期間(通常1年間)における財・サービスの産業間の取引を1つの行列(マトリックス)に示した統計表で、西暦の末尾が0及び5の年を対象年として、概ね5年毎に作成されています。平成23年産業連関表は、作成対象年が原則と異なっていますが、これは重要な基礎資料となる「経済センサス−活動調査」が平成23年に実施されたためです。産業連関表によって産業構造を読み取ることができるだけでなく、表を加工し条件設定することよって、各種の経済分析や経済予測が可能となります。 産業連関表は縦の列方向に見ると、ある産業がその生産物をつくるために、原材料をその他のどの産業からどれだけ仕入れてきたかという費用(投入)構成が示されており、横の行方向に見ると、各産業の生産物がどの産業・最終消費者に売られたかという販路(産出)構成が示されています。(図1)  出所:総務省 産業連関表の概要 |

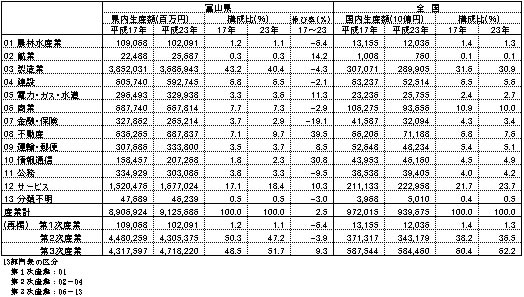

2 平成23年富山県産業連関表について富山県では、平成28年3月に「平成23年富山県産業連関表」を公表しました。公表から5年前のものになりますが、県の産業連関表は、国が5年毎に作成している全国表や地域の様々な資料を使って作成するため、最新のものが23年表ということになります。 この連関表は、平成23年1年間(暦年)の富山県内で行われる財・サービスの生産活動及び取引を対象としており、図2は平成23年産業連関表からみた富山県経済の構造です。この図は経済構造をわかりやすくするため連関表を簡略化したものですが、とやま統計ワールドでは13・37・108・190部門表の他に、今回初めて作成された13・37・108部門の雇用表が掲載されています。 平成23年の総供給(=総需要)は12兆3,102億円で、うち県内生産額は9兆1,257億円(74.1%)です。総供給と県内生産額の差、つまり県内生産で足りない3兆1,845億円は移輸入※2で賄われています。県内生産額の内訳をみると、原材料等の中間投入が4兆3,335億円(47.5%)となり、残りの4兆7,922億円(52.5%)は雇用者所得や営業余剰などの粗付加価値で構成されています。次に、需要側からみると、総需要のうち県内需要は8兆7,423億円(71.0%)となり、3兆5,679億円(29.0%)は移輸出※3されています。県内需要のうち4兆3,335億円(49.6%)を中間需要が占め、4兆4,088億円(50.4%)が県内最終需要となります。 また、それぞれの産業の生産額を前回作成された17年表と比較することで、産業構造の変化をみることもできます。表1は生産額の産業別の構成比と伸び率を示したものです。 平成23年の生産額を産業別に平成17年と比較すると、第1次産業は6.4%の減少、第2次産業は3.9%の減少、第3次産業では9.3%増加しました。生産額の産業別の構成比は、製造業が40.4%を占め、平成17年の43.2%と比べ減少しているものの、全国の製造業の構成比30.9%より9.5ポイント上回っており、県内産業の主力であることに変わりはありません。 |

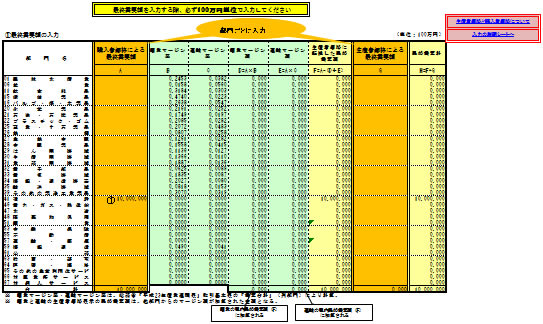

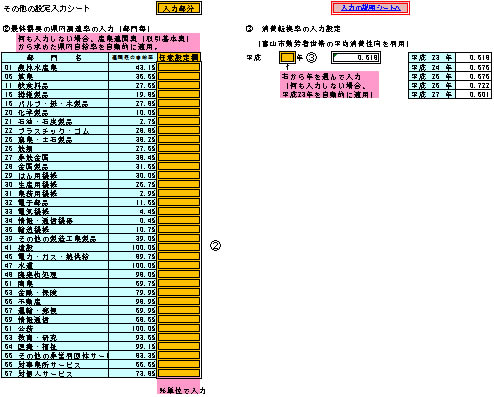

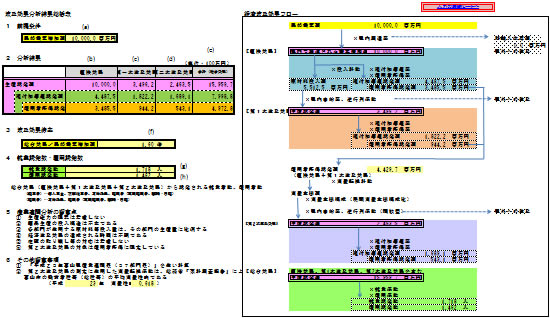

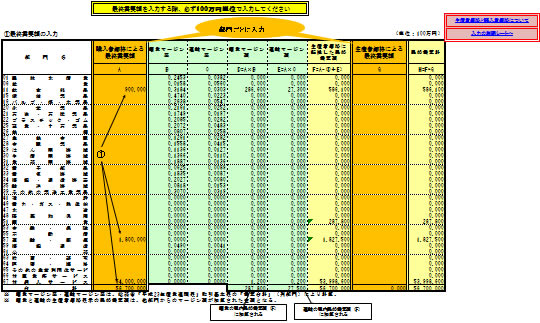

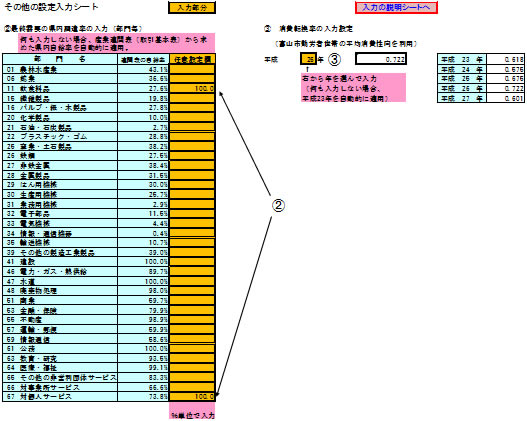

3 経済波及効果分析ツールの使い方産業連関表は表作成年次の産業構造を読み取るだけでなく、経済波及効果を測定することもできます。県においても「第35回豊かな海づくり大会〜富山大会〜」や「富山マラソン2015」、「北陸新幹線開業」等、実際に様々な経済波及効果分析が行われました。経済波及効果は、産業連関表の基本となる「生産者価格評価表(取引基本表)※4」から作成したいくつかの計数表を使うことにより測定できますが、大変手間がかかります。 そこで、県では「経済波及効果分析ツール(37部門及び108部門)」を作成し、とやま統計ワールドに掲載しています。この分析ツールを用いて消費額や投資額を入力することにより、経済波及効果の測定が一般の方でも比較的簡単に行えるようになっています。なお、この分析ツールを使った経済波及効果の測定は、平成23年当時の富山県における産業構造で測定した場合、という前提となります。 今回は「経済波及効果分析ツール(37部門)」を使用し、よく測定例として取り上げられる2つの事例について紹介します。 (1) 建設業で100億円の最終需要が生じた場合 道路、新幹線等の建設費に100億円投資する場合です。 ① 最終需要額の入力(図3) ダウンロードした「経済波及効果分析ツール(37部門)」の「最終需要入力」シートを開き、「41 建設」の「購入者価格※5による最終需要(A)」欄に「10,000」を入力します。このとき、入力する単位が100万円単位であることに注意してください。 次に、「その他の設定入力」シートに県内調達率を入力します。この欄に何も入力しない場合は、平成23年富山県産業連関表から求めた県内自給率が自動的に適用されます。建設の場合、建築物、道路等の完成物を県外から調達することはないので、県内調達率は100%です。建設業の県内自給率は100%に設定されているので、今回は空欄にします。 ③ 消費転換率※7の入力(図4) いつの時点での経済波及効果を測定するかによって、その年を入力します。今回は指定せず空欄にします。空欄の場合は、自動的に平成23年の消費転換率が適用されます。 以上で入力作業は終わりです。 最後に測定結果の見方について説明します。 ④ 経済波及効果の測定結果(図5) 今まで入力したデータが「分析結果総括表」シートに反映されます。 100億円の最終需要額(a)に対する経済波及効果は、直接効果が100億円(b)、第1次波及効果が約35億円(c)、第2次波及効果約24.6億円(d)、合計約159.6億円(e)となります。また、最終需要額に対する波及効果倍率は1.60倍(f)となります。この他にも、「分析結果部門別集計表」や「波及効果グラフ」シートがあり、これらのシートには部門別の生産波及効果が反映されます。 ここで、それぞれの波及効果について簡単に説明します。直接効果とは最初の需要額のうち、どれだけ県内で調達されたかという額で、今回の場合は建設業に100億円となります。直接効果により生産が増加すると、その産業で必要とする財やサービスの生産が誘発されます。誘発された各産業における生産増加の総額が第1次波及効果です。第2次波及効果は、直接効果と第1次波及効果で生まれた雇用者所得の増加によって、新たに誘発された消費の増加に伴う生産の増加額のことをいいます。 このように、経済波及効果は、単にいくら県内での需要が増加したかというものではなく、それに伴う原材料の生産や雇用者の消費から生み出される生産も含んでいます。この効果は第2次波及と同様、3次、4次という具合に、理論的には波及が続くことが考えられますが、波及が進むと波及額も小さくなり、在庫取り崩し等による中断も考えられることから、経済波及効果の測定は一般的に第2次波及効果程度で留め置くことが妥当とされます。 また、平成23年表では新たに雇用表を作成し、「経済波及効果分析ツール」にも取り入れており、より詳細な分析が可能となりました。図5のシートでは、雇用への波及効果は就業誘発数1,718人(g)、雇用誘発数1,462人(h)となることが分かります。 (2) 観光客が20万人訪問した場合 仮に、平成26年に開催されたイベントに県外からの観光客が20万人訪れたとします。 この場合の測定では、まず一人当たりの消費額を考慮しなければなりません。 今回は以下のように仮定します。 <県外観光客1人当たりの消費額>

これを産業連関表の37部門分類に対応させます。 経済波及効果測定にあたり大切なことは、最終需要額の設定です。仮に最終需要額の金額が正しくても、誤った部門に振り分けてしまえば正確な波及効果を計算することはできません。どの部門にどれだけ需要が増加したかを正確に入力することが、測定のカギとなります。 宿泊費は「67 対個人サービス」、交通費は「57 運輸・郵便」、飲食費は「67 対個人サービス」、お土産は「11 飲食料品」、その他は「67 対個人サービス」に分類します。 実際の測定においては、お土産は菓子や農産物等の飲食料品以外にも伝統工芸品や繊維製品、その他には博物館の入場料等、他部門のものも想定されますが、ここでは説明を簡潔にするため、すべて代表的な部門で消費されたものとしています。 詳しい部門分類についてはとやま統計ワールドに掲載されている、「平成23年富山県産業連関表部門分類表」をご覧ください。 これらの1人当たりの消費額に、観光客数20万人をかけた数が最終需要額となります。

最終需要額の部門ごとに入力する金額は

② 県内調達率の入力(図7)

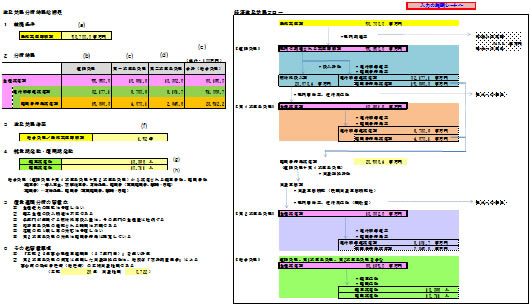

となり、これらを「最終需要額入力」シートの購入者価格(A)欄にそれぞれの部門ごとに入力します。 次に、「その他設定入力」シートに入力していきますが、今回の場合は「運輸・郵便」に産業連関表の自給率をそのまま適用するため空欄とし、「飲食料品」、「対個人サービス」については、県内での宿泊や観光、お土産購入を想定し、県内調達率を100%に設定します。 ちなみに、このシートで100%と設定しても、直接効果の計算には反映されますが、第1次波及効果、第2次波及効果を測定する原材料等の調達率は、産業連関表による自給率が適用されます。 平成26年に開催されたイベントを想定しているので、設定欄に「26」を入力します。 測定結果が「分析結果総括表」に反映されます。 図8から、最終需要増加額56,700百万円(a)に対し、直接効果が約55,851百万円(b)、第1次波及効果が約16,982百万円(c)、第2次波及効果が約13,363百万円(d)、合計86,195百万円(e)の経済波及効果となります。波及効果倍率は1.52倍(f)であり、この結果から誘発される就業者数は13,398人(g)、雇用者数は10,711人(h)となります。 以上2つの事例を紹介しましたが、この経済波及効果の測定にあたって最も重要なことは、最終需要額の設定です。誰が、どのようなことに、どれだけ消費したかを正確に把握することが、結果に大きく反映されます。 イベント等の波及効果を測定する際には、予算や類似イベントの資料、その他関連する統計資料、参加者に対してのアンケート・ヒアリングといったデータ収集をすることで、より精度の高い波及効果分析の結果を得ることができます。 |

おわりに産業連関表は、ある産業の需要が、その生産に伴う原材料の生産や、雇用者の消費から生み出される生産により、各産業の生産にどれくらい影響するのかを知ることができる大変重要な統計表です。連関表を使った経済波及効果の測定について、「難しそう」と敬遠せずにぜひ挑戦してみてください。 また、「平成27年富山県産業連関表」を作成するための「平成27年富山県商品流通調査」が、平成29年9月に実施されます。この調査は産業連関表作成のために必要となる5年に1度の重要な調査ですので、調査対象となる企業の皆様にはご協力をよろしくお願いいたします。 ※1 雇用表 ※2 移輸入 ※3 移輸出 ※4 生産者価格評価表(取引基本表) ※5 購入者価格 ※6 県内調達率 ※7 消費転換率 |