平成26年度富山県民経済計算の概要について統計調査課 経済動態係 |

1 はじめに富山県では、平成29年1月に平成26年度富山県民経済計算の推計結果を公表しました。また、平成29年5月には、内閣府から各都道府県の推計結果をとりまとめた「平成26年度 県民経済計算について」が公表されました。 そこで今回は、平成26年度の富山県民経済計算の推計結果の概要と、本県を含む全国の状況等について説明します。 |

2 日本経済の概況平成26年度の日本経済は、4月の消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動減や夏の天候不順の影響に加え、輸入物価の上昇などもあり、特に個人消費の落ち込みが大きく、景気の回復力に弱さがみられるようになりました。しかし、年末以降は消費者マインドが下げ止まり、景気は緩やかな回復基調となりました。また、雇用情勢も改善の動きが見られました。 この結果、平成26年度の国内総生産は、名目で489兆6,234億円、実質で524兆6,643億円となり、対前年度経済成長率は、名目で1.5%増、実質で1.0%減となりました。 |

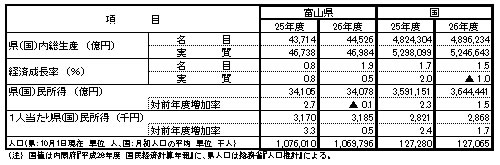

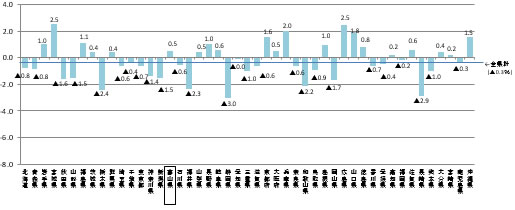

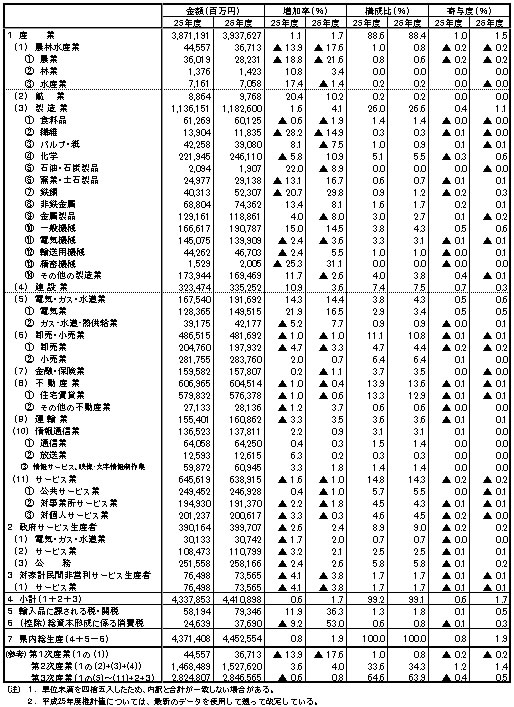

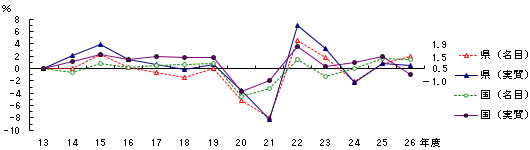

3 富山県経済の概況平成26年度の国、及び富山県経済の概況を前年度と比較した表1を見てみます。 平成26年度の本県の県内総生産は、名目で4兆4,526億円、実質では4兆6,984億円となりました。対前年度経済成長率は、名目で1.9%増(前年度0.8%増)、実質で0.5%増(同0.8%増)と、名目、実質ともに2年連続の増加となりました。 また、県民雇用者報酬、財産所得及び企業所得を合算した県民所得は、3兆4,078億円(前年度比0.1%減)となり、1人当たり県民所得は、3,185千円(同0.5%増)となりました。 なお、県民経済計算では、平成26年度値の推計と併せて、平成13年度から25年度までの各年度値についても最新のデータ等による遡及改定を行っています。 各年度の経済成長率と国の経済成長率を併せて時系列で示したものが図1です。 図1 経済成長率の推移

本県では、平成20年9月のリーマンショックが主要産業である製造業(主に電気機械、化学、一般機械、金属製品など)に大きな影響を与え、その翌年度(平成21年度)にかけての実質経済成長率が大きく落ち込みましたが、その後平成22年度、23年度にかけて大幅に回復し、その後も若干の落ち込みはあるものの、ほぼ堅調に推移していると言えます。 |

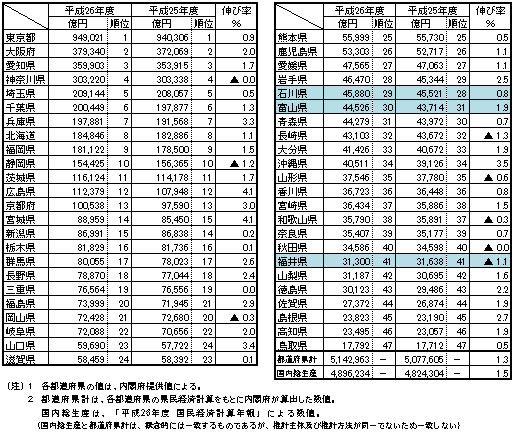

4 各都道府県の県民経済計算推計結果から平成29年5月に、各都道府県が推計した平成26年度の県民経済計算の推計結果が内閣府より公表されました。 その概要は、次のとおりです。 (県内総生産(名目))

(県民所得)

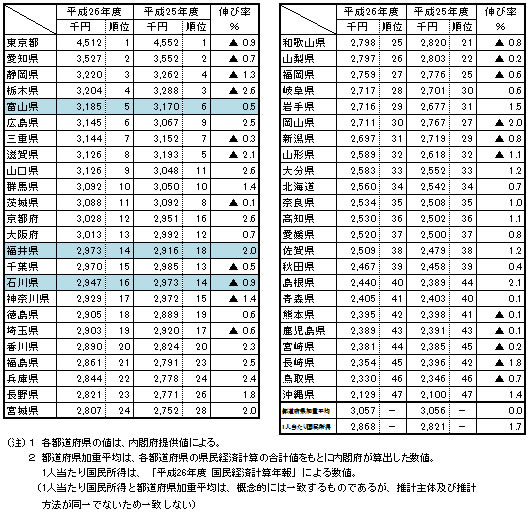

(実質経済成長率※)

※県内総生産(生産側、実質:連鎖方式)に基づく 図2 都道府県別実質経済成長率

※図をクリックすると大きく表示されます (注) 1 全県計は、各都道府県の県民経済計算の合計値をもとに内閣府が算出した数値。(▲0.3%)

2 国民経済計算の平成26年度実質経済成長率は▲1.0% この結果から、平成26年度の富山県の1人当たり県民所得は全国第5位と、前年度(6位:遡及改定後)に比べ順位を上げました。 また、実質経済成長率では全国14位となり、前年度(35位:遡及改定後)に比べこちらも順位を上げました。特に、国全体の実質経済成長率がマイナス(▲1.0%)となる中、北陸三県においてプラス成長は富山県のみとなりました。 これは、総生産の6割を占める第3次産業が3年ぶりに増加したことや、主力産業である製造業において、円安傾向が続く中、ウエイトが大きい化学、一般機械、非鉄金属、鉄鋼などで大きく生産額が増加したことなどによる影響が大きいと考えられます。 |

5 県内総生産(生産側)から見た本県の産業毎の概況についてここからは、平成26年度の富山県経済の状況について、少し詳しく見ていきます。 表4「経済活動別県内総生産(名目)」からは、各産業毎にどれだけの付加価値(生産額)を生み出したのかを見ることができます。

(1)農業

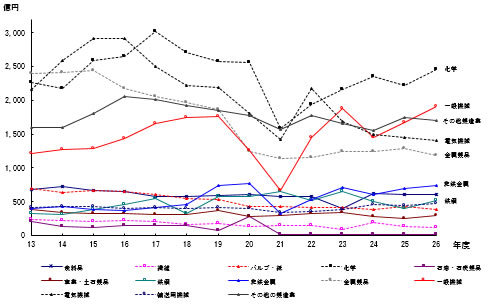

農業の総生産額の約5割を占める基幹作物である米の作況指数が前年度の「やや良」から「平年並み」となって収穫量が減少し、米価も下落して生産額が減少したことなどから、農業全体では21.6%の減少となりました。 (2)林業 林業の総生産額の約6割を占める栽培きのこ類と約3割を占める育林業などが増加したことなどから、林業全体では3.4%の増加となりました。 (3)水産業 水産業の総生産額の大部分を占める海面漁業において、さんま、さば類などの漁獲量が増加したものの、いわし類などの漁獲量が減少したことなどから、水産業全体では1.4%の減少となりました。 (4)鉱業 採石業の大部分を占める陸砂利、山土砂採取数量が減少したものの、原材料使用額の減少により生産額が増加したことなどから、鉱業全体では10.2%の増加となりました。 (5)製造業 化学は、医薬品の受託製造や後発医薬品の増加などにより10.9%増加し、県内総生産に占める割合が5.5%と、製造業の中では最も大きくなっています。 電気機械は、輸出用電子部品の減少などにより3.6%減少しました。 一般機械は、海外向け工作機械、自動車部品関連の需要増などにより14.5%増加しました。 非鉄金属は、アルミニウム再生地金やアルミニウム合金の増加などにより8.1%増加しました。鉄鋼は、工作機械や自動車向けの増加などにより29.8%増加しました。 これらのことから、製造業全体では4.1%の増加となりました。 製造業を構成する産業毎の生産額について、平成13年度からの推移を示したものが図3のグラフです。

(6)建設業

建設業の総生産額の約4割を占める公共土木工事が減少したものの、建設業の総生産額の約3割を占める民間建築工事において店舗や工場・作業所関係の工事がともに大きく増加したことなどから、建設業全体では3.6%の増加となりました。 (7)電気・ガス・水道業 電気・ガス・水道業の総生産額の約7割を占める電気事業において、県内火力発電量が減少したものの、燃料費が大きく減少し、県内水力発電量も増加したことなどから、電気・ガス・水道業全体では14.4%の増加となりました。 (8)卸売・小売業 卸売業は、鉱物・金属材料、機械器具などの販売減少など全体の販売額が減少し、卸売業全体のマージン率が下降したことから3.3%の減少となりました。 小売業は、自動車自転車、家具建具什器などの販売減少など全体の販売額は減少したものの、小売業全体のマージン率が上昇したことから0.7%の増加となりました。 これらのことから、卸売・小売業全体では1.0%の減少となりました。 (9)金融・保険業 金融業は、受取手数料が増加したものの、低金利の影響などにより4.5%の減少となりました。保険業は、民間生命保険などが減少したものの、損害保険が増加したことから、2.1%の増加となりました。 これらのことから、金融・保険業全体では1.1%の減少となりました。 (10)不動産業 不動産業の総生産額の大部分を占める住宅賃貸業(持ち家の帰属家賃(※)を含む。)において、住宅床面積が増加したものの、平均家賃が低下したことなどから、0.6%の減少となりました。また、不動産仲介業は6.7%の増加、不動産賃貸業は2.9%の増加となりました。 これらのことから、不動産業全体では0.4%の減少となりました。 (※)実際の住宅賃貸料だけでなく、個人が所有している住宅についても、所有者があたかもその住宅を賃借して借家や借間と同様のサービスが生産されるものと仮定し、それを市場家賃で評価する考え方。 (11)運輸業 運輸業の総生産額の約6割を占める道路貨物業が増加したことなどから、運輸業全体では3.5%の増加となりました。 (12)情報通信業 通信業は、情報通信業の総生産額の約4割を占める電信・電話業が増加したことなどから0.3%の増加となりました。 情報サービス・映像文字情報制作業は、情報通信業の総生産額の約3割を占める情報サービス業が増加したことから1.8%の増加となりました。 これらのことから、情報通信業全体では0.9%の増加となりました。 (13)サービス業 公共サービス業は、介護が増加したものの、医療・保健が減少したことから1.0%の減少となりました。対事業所サービス業は、その他の対事業所サービス業が減少したことから1.8%の減少となりました。 また、対個人サービス業は、娯楽業、飲食店などが減少したことから0.3%の減少となりました。 これらのことから、サービス業全体では1.0%の減少となりました。 |

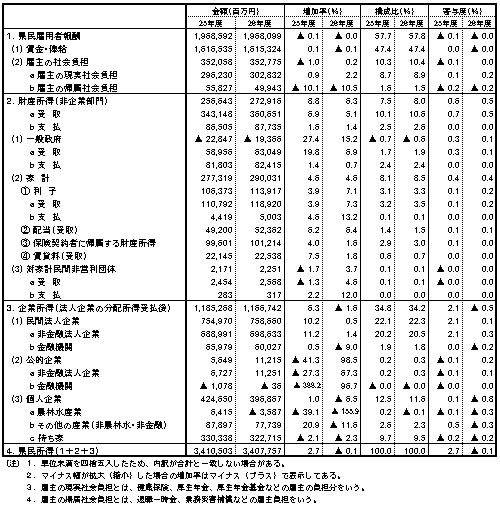

6 所得内訳(分配面)から見た本県の経済状況次に、各産業の生産活動により1年間で生み出された付加価値が、どのように家計・政府・企業に分配されるかを示した表5「県民所得(分配)」から、平成26年度の状況について見てみます。 県民所得は、「県民雇用者報酬」、「財産所得」、「企業所得」により構成されています。 平成26年度の県民所得の内訳を見てみると、全体の約6割を占める賃金・給与等の「県民雇用者報酬」は、1兆9,680億9,900万円で前年度比0.0%の減少と、ほぼ横ばいとなりました。 また、全体の約3割を占め2番目に構成比が大きい「企業所得」は、1兆1,667億4,200万円で、個人企業の生産活動水準の下降の動きを受け前年度比1.6%の減少となりました。また、金融資産からの利子・配当などの「財産所得」は2,729億1,600万円で、前年度比6.3%の増加となっています。 この結果、平成26年度の県民所得の総額は、0.1%減の3兆4,078億円となりました。 先に述べた「1人当たり県民所得」は、この県民所得の総額を県の総人口で除して算出することから、平成26年度の県人口1,069,796人(H25: 1,076,010人、対前年度0.6%減 ※)で割った1人当たり県民所得は3,185千円と、人口減少傾向による影響も反映され、前年度より若干の増という結果となりました。 (※総務省「人口推計」による10月1日現在の人口) |

7 おわりに以上、平成26年度富山県民経済計算の推計結果及び全国の概況、各産業毎の状況等についてご紹介しました。 県民経済計算は、県の経済規模や産業構造などを総合的に捉えることができる大変高度で重要な経済指標です。この県民経済計算が、行政や企業、各種団体において、施策立案や経済活動など様々な分野でより一層有効活用されるよう、国の基準改定等に適切に対応しつつ、工夫を重ねながら、今後とも推計精度の向上に努めていきたいと考えています。 |