富山県の個人消費の動向1日本銀行富山事務所長 武田 英俊 |

|

|

1 はじめに富山県の景気は着実に回復しており、日本銀行富山事務所では、2月に公表した「富山県金融経済クォータリー(2017年冬)」2 において、ほぼ2年ぶりに全体判断を引上げました。判断の引上げに当っては、足許の個人消費と生産の改善がポイントとなりました。 もっとも、個人消費については、もともと都道府県別の包括的なデータが存在しない中、個別の指標に多少のばらつきがみられるほか、百貨店売り上げの不芳等、個人消費の弱さを指摘する報道等も散見されることから、足許の状況や回復の方向性を懸念する声も一部に聞かれます。 個人消費は、GDPの半分以上を占める最大の需要項目3であるだけに、その動向は景気全体に大きく影響しますので、本稿では、富山県の個人消費の現況と先行きの方向性について各種の指標を用いて改めて点検します。 予め本稿の結論をお示しすると以下の通りです。

|

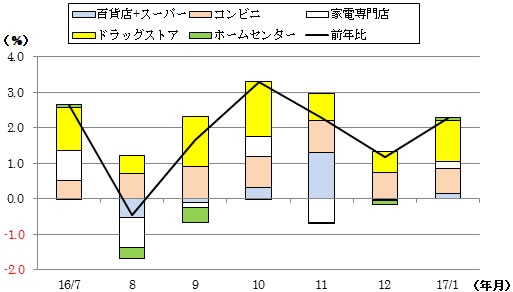

2 県内の小売関係指標の動き富山県のデータが利用可能な小売関係の指標を用いて、最近の県内の個人消費の動きを確認します。 (1)主要6業態の売上高の推移県内の小売関係の主要6業態について、最近の売上高前年比を寄与度分解してみると、(図表1)の通りです。

(図表1)小売6業態の売上高前年比の寄与度分解

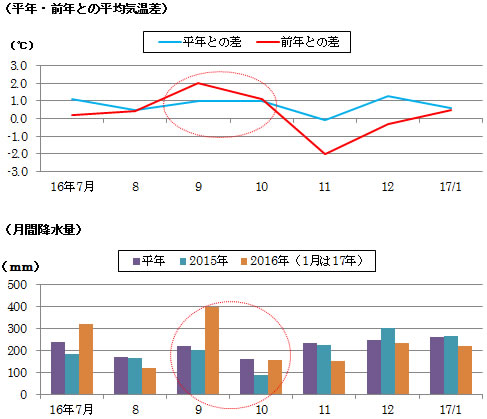

(出所)経済産業省 商業動態統計 図表1を見ると、昨夏以降、月・業態毎の振れはありますが、コンビニエンスストア、ドラッグストアがコンスタントに高い伸びを示していること等から、6業態合計の売上高は、8月を除き安定的に前年を上回っていることが分かります。とくに昨秋には、9、10月を中心に天候要因(台風の襲来等降水量の増加、気温高。図表2参照)から、小売店の販売に逆風が吹いていたことを考えると、そうした中でも6業態計の売上げが前年を上回ったことは、個人消費の底堅さを裏付けるものと考えられます。

(図表2)富山市の降水量・気温の推移

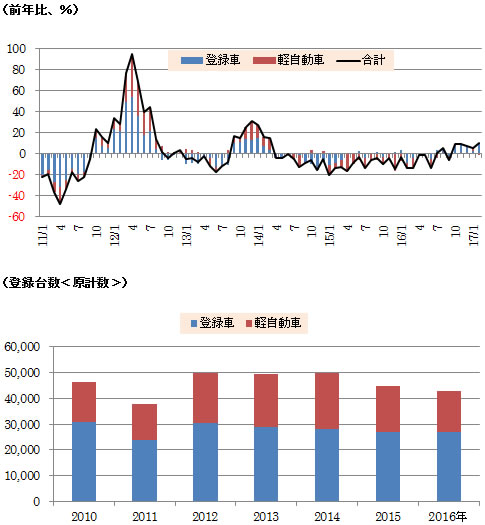

(出所)気象庁 耐久財の動きを示す指標として、県内の新車登録台数の推移(図表3)をみると、2014年4月の消費税率引き上げに向けた駆け込み需要のあと、同年央から2016年秋にかけて前年割れとなっていましたが、昨秋以降は着実に上向いていることが分かります。

(図表3)新車登録台数の推移

(出所)国土交通省 北陸信越運輸局 |

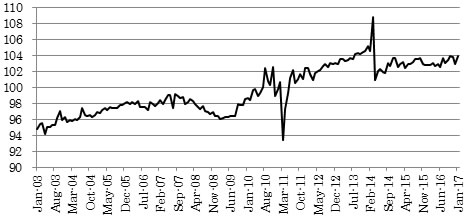

3 消費活動指数等からみた消費動向個人消費に関する指標は多数ありますが、消費の全体像をタイムリーに表す指標は中々見当たらないのが実情です。よく使われるのが、需要サイドの家計を調査対象とする家計調査(総務省)のデータですが、同調査については、エコノミスト等からサンプルの偏り等の課題を指摘する声が聞かれています。 こうした事情を踏まえ、日本銀行は、昨年5月より「消費活動指数」の作成・公表を始めました8。これは、モノ・サービス等の提供者の業界団体等のデータ(財・サービスの供給サイドのデータ)を利用することで、タイムリーにカバレッジの大きいデータを作成するものです。残念ながら今のところ都道府県別データは作成されておりませんが、本県の個人消費が全国的な動きと大きく乖離しているとは考え難いため、同指数の動きを確認することで、本県の個人消費の方向性を掴むことが出来ると考えられます。 (図表4)消費活動指数(実質、季節調整済、2010=100)の推移

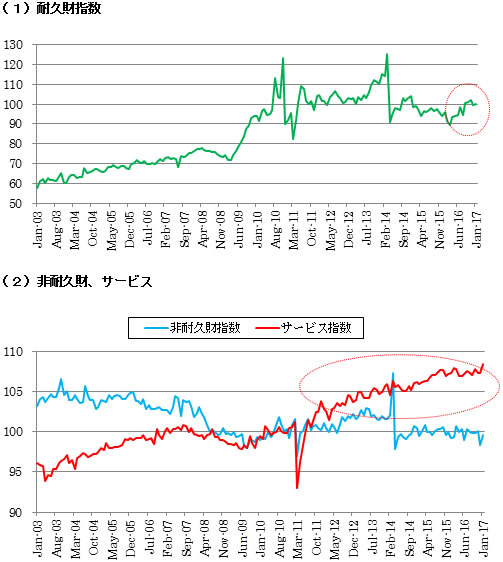

(出所)日本銀行 消費活動指数 消費活動指数の全体の動き(図表4)を見ると、個人消費は、リーマンショック(2008年)や東日本大震災(2011年)、2014年4月の消費税率引上げ(5%→8%)を機に振れを見せた後、ここ2年ほどは力強さには欠けるにせよ、総じてみれば横這いないし微増と底堅い動きを示しています。 これをさらに耐久財(指数全体に占めるウエイト約1割)、非耐久財(同約4割)、サービス(同5割)に分解してみると図表5の通りです。 (図表5)消費活動指数における形態別消費(実質、季節調整済、2010=100)

(出所)日本銀行 消費活動指数 上図でとくに注目されるのは、①耐久財が最近持ち直しの動きを示していること、②サービスが右肩上がりのトレンドを続けていること、の2点です。 これらのうち、耐久財については、リーマンショック後にとられた各種消費刺激策9や2011年の地上デジタル放送への完全移行時を受けて購入された耐久財のうち、家電等の比較的買換えサイクルが短いものが買替期を迎えつつあることを示している可能性があります10。 また、右肩上がりのサービス消費を牽引しているのは、①スマートフォン等に関連した通信サービス、②高齢化の進展に伴う、医療・介護サービスとされています。スマホは日常生活にますます欠かせなくなっており、格安スマホの登場等で多少の振れはあるかもしれませんが、今後も通信サービスに関する消費が大きく減ることは考え難いと思います。また、医療・介護サービスに関する消費は、先行き高齢化が更に進むことを考えれば、着実に増えていくと考えられます。 前述の通り、都道府県別の消費動向指数は作成・公表されておりませんが、富山県についても、消費活動指数に現れた特徴的な動きは概ね該当すると思われます。都市部に比べて高齢化の進展が早いことを考えれば、サービス消費(医療・介護)の増加傾向は、全国ベースよりむしろ強い可能性もあります。

|

4 おわりにこれまで見てきたように、①富山県の小売関係の売上指標は、昨秋以降、明確に上向いている、②消費活動指数の動きも、耐久財(買換えサイクルが到来している可能性)、サービス(スマホ関連等の通信、医療・介護の伸び)を中心に緩やかに回復しており、こうした動きは富山県にも妥当すると考えられる、ことから、本県の個人消費はかなり確りとしており、先行きもさらに伸びていく可能性が高いと思われます。もちろん、そのためには足許の良好な雇用環境を反映した確りとした賃金の上昇が実現し、雇用者所得の拡大が続いていくことが前提となります。 1 本稿で示された意見等は筆者のものであり、日本銀行の公式見解ではありません。 2 「富山県金融経済クォータリー」については、日本銀行富山事務所のホームページ(http://www3.boj.or.jp/toyama/index.html)をご参照下さい。また、同HPには、主に昨秋までのデータに基づいた富山県の消費に関する分析ペーパー(「富山の個人消費:本当に良くないのか?」<本年1月の「所長のメッセージ」>)も掲載しています。 3 2015年度GDP確報に占める個人消費(家計最終消費支出)の割合は54.9%に達します。 4 コンビニエンスストアの都道府県別売上高は、2015年7月分より利用可能となりました。このため、小売6業態の前年比寄与度が計算できる2016年7月以降を分析対象としました。 5 百貨店は県内に1社しかないため、百貨店とスーパーのデータを個別に公表すると、同社の売上げが事実上開示されてしまいます。こうした事態を避けるため、スーパーと合算して個社データが特定できないようにされています。 6 ここでは、登録自動車、軽自動車の何れについても「乗用」の計数を使用。 7 軽自動車については、2014年の消費税率の引上げの他に、2015年4月に軽自動車税が引き上げられており、後者をめぐる駆け込み・反動も2015年の不振の一因となっています。 8 消費活動指数の詳細については、以下の日本銀行調査論文をご参照下さい。 9 2009年〜10年にかけて、省エネ耐久財消費促進政策として、家電エコポイント、エコカー補助金等の各種政策がとられた。 10 最近の耐久財の買替サイクルに着目した分析としては、以下の日本銀行調査論文をご参照下さい。 |