設備投資計画調査が示唆する富山県経済の今後株式会社日本政策投資銀行富山事務所 鵜殿 裕 奥村 渚 |

|

2014年9月、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、「まち・ひと・しごと創生本部」(以下「本部」という)が設置され、2015年4月には、地方自治体による様々な取り組みを情報面・データ面から支援するため、「地域経済分析システム」(Regional Economy (and) Society Analyzing System)(以下「RESAS」(リーサス)という)の供用が開始されている。 本稿では、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」という)グループの株式会社価値総合研究所が実施したRESASによる地域経済循環構造の分析を踏まえ地域における設備投資の重要性を指摘するとともに、DBJが定期的に実施している設備投資計画調査を材料に、富山県経済の今後について考察を試みることにしたい。 |

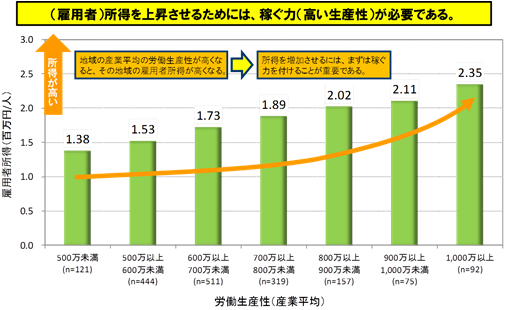

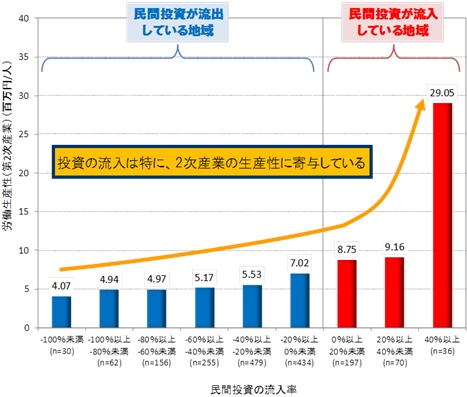

1.地域住民の所得向上のためには地方創生を現実のものとするためには、そこに働く場があり、所得を稼げることが、重要なポイントの一つであろう。 では、所得を稼ぐために必要なことは何か。 RESASに搭載されている全国約1,700の市町村の地域経済循環分析のデータを踏まえると、図表1のとおり、雇用者所得を上昇させるためには、高い労働生産性(稼ぐ力)が必要であることが分かる。 次に、労働生産性(稼ぐ力)を確保するために必要なことを分析すると、「地域外との取引活発化」を図る一方で、「地域内の販売先・調達先との結びつき」が強まることで、労働生産性が向上する傾向にある。 さらに、投資を呼び込んでいる地域の労働生産性は高まる傾向にあり、特に富山県が強い第2次産業では、図表2のとおり、その傾向は顕著となっている。 以上のとおり、地域の所得を上げるためには、労働生産性(稼ぐ力)を高めていく必要があり、そのためには、①地域外との取引活発化、②地域内の販売先・調達先との結びつき、③設備投資の呼び込み、の3要素が必要と言える。 このうち民間企業設備投資(以下、「設備投資」という)は、我が国の国内総支出(実質)の約13%のウェイトを占めており、毎年の変動が大きいことから個人消費などと並んで景気動向を左右する重要な要素である。 また、企業の投資計画は、将来的な収益への期待を基に決められているため、その時点の企業マインドを表す指標とされる。富山県においても、設備投資は県内総支出(実質)の約13%を占めており、国全体と同様、地域における企業の事業展開への意欲を示すものとして、地域経済の今後の姿を占うために重要な指標である。 この点、DBJの設備投資計画調査を基に分析を深めていくこととしたい。 |

2.DBJ設備投資計画調査についてDBJでは、各業種・各地域における設備投資の動向を把握することを目的に、毎年6月に、資本金1億円以上の民間法人企業(金融保険業等を除く)に対して、設備投資(国内における有形固定資産投資)計画・実績に関するアンケート調査を実施している。 本調査は、本社所在地に関係なく投資地点で集計している属地主義に特徴があり、富山県内に本社を置く会社の設備投資だけではないことに注意されたい。本調査における富山県の設備投資とは、回答社数のうち、富山県に本社を置く企業(県内企業)と、富山県外に本社を置く企業(県外企業)が富山県において投資を行うと回答した投資額の合計である。また、本調査における設備投資額とは工事ベースの金額であり、原則として建設仮勘定を含む有形固定資産勘定への計上額である。また集計に際しては、事業部門別の回答額を業種毎に分類・集計している。 2016年6月に実施した最新の調査では、2015年度設備投資(実績)、2016年度及び2017年度(計画)について5,930社から回答をいただいた(回答率52.9%)。回答企業のうち本社所在地が富山県の企業は164社(回答率80.0%)、富山県へ投資があると回答した企業は280社である。 |

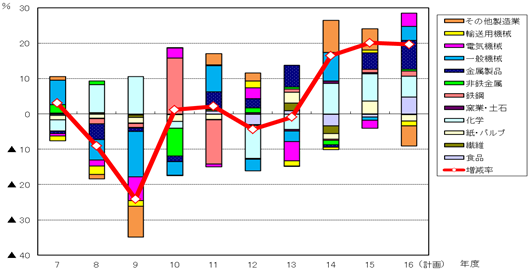

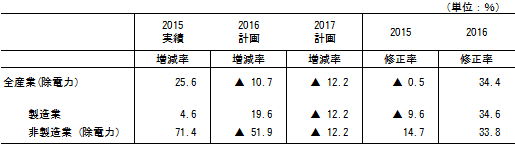

3.2016年6月調査結果とその評価今回の調査によれば、県内の2015年度設備投資(実績)は、全産業(除電力)で前年度比+25.6%と5年連続の増加となった(図表3)。 図表3 富山県設備投資動向

(出所)DBJ 「2015・2016・2017年度 北陸地域設備投資計画調査」 このうち製造業は、+4.6%と2年連続の増加であった。業種別にみると、能力増強投資が終了した電気機械(▲45.8%)等が減少したものの、既存事業強化にかかる投資が重なった一般機械(+23.2%)、集約・合理化投資等があったその他製造業(+26.7%)、等が増加した。 非製造業(除電力)は、+71.4%と5年連続の増加となった。業種別にみると、新幹線開業に先立つ関連投資が終了した不動産(▲56.0%)、運輸(▲25.8%)、等が減少したものの、ホテルの改装投資が盛んだったサービス(+44.7%)、大型エネルギーインフラ投資があったその他非製造業(+192.6%)、等が増加した。 続く2016年度設備投資(計画)では、前年度比▲10.7%と6年ぶりの減少に転じる見込みである。 但し、製造業は、+19.6%と3年連続の増加となる計画である。業種別にみると、集約・合理化投資等が終了するその他製造業(▲21.7%)等が減少するものの、新商品向け生産設備投資のある食品(+324.4%)、自社商品ニーズ対応のための能力増強投資のある化学(+29.2%)、新製品開発投資のある金属製品(+51.2%)、等が増加する計画となっている。 非製造業(除電力)は、▲51.9%と6年ぶりの減少に転じる。業種別にみると、更新投資のある運輸(+18.3%)、等が増加するものの、CATVでの投資が縮小する通信・情報(▲51.5%)、大型エネルギーインフラ投資が終わるその他非製造業(▲83.9%)、等が減少する計画となっている。 なお、今回調査では図表3の通り2017年度計画についても調査しているが、現時点の来年度計画には不確定要素が強く、参考程度のデータと考えるのが妥当である。結果のみ記しておくと、全産業(除電力)で前年度比▲12.2%、製造業が▲12.2%、非製造業(除電力)が▲12.2%となっている。 |

4.長期的な推移(寄与度)について次に2007年度からの10年間において、どのような業種が増減に寄与してきたのか、設備投資額(除電力)構成比の8割程度を占める製造業で見ていくこととする。 この期間は、ちょうど、2008年のリーマンショックやその後の回復期を挟み設備投資が増減した期間を含んでいるため、設備投資の後退・回復局面が明確に出ている期間となっている(図表4)。 ここで特徴的なのは、化学の推移である。富山県の場合は医薬品が中心であり、国の政策など景況と離れたところで需給関係(斯業における景況)が決まることもあって、必ずしも、全体の設備投資動向と同じ動きをせず、独自の動きを示している。特に、リーマンショック直後の2008・2009年度は、製造業全般が設備投資を減額するなかで、化学は増加の寄与度を示しており、全体の設備投資減退の趨勢を緩和する役割を果たしたことが見て取れる。近年も、能力増強投資などによって、高い伸びを示している。 化学以外では、一般機械が全体の増減と近似した増減傾向を示していること、その他製造業と一般機械がここ数年は牽引していることが、見て取れる。 |

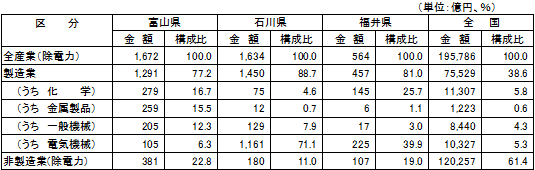

5.富山県における設備投資の特徴富山県のみならず北陸3県全体の設備投資の特徴であるが、全国に比べて、製造業のウェイトが高いことが分かる(図表5)。 富山県の場合、主力産業である化学、金属製品等が活発に投資を行っていることが、その要因であろう。 図表5 設備投資産業別金額・構成比比較

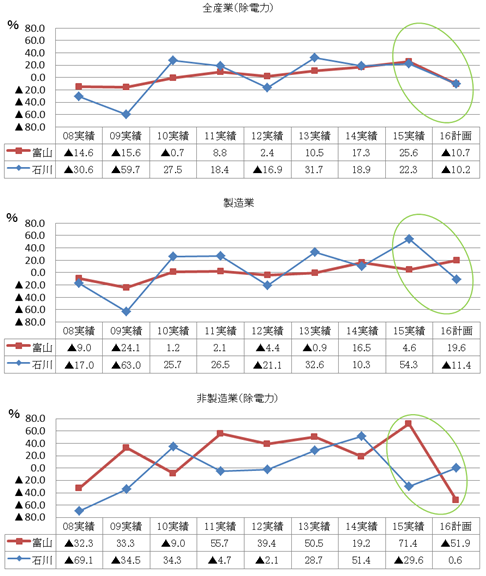

(出所) DBJ 「2015・2016・2017年度 北陸地域設備投資計画調査」 また、石川県と比較して設備投資増減率を見てみると(図表6)、全産業(除電力)では同じような推移であるが、内訳をみると、富山は製造業が増加する一方で非製造業(除電力)が減少、石川県はその逆の動きとなっている。富山はジェネリック等化学が強く、石川県は新幹線効果での観光面の影響が強いことが要因となっている。 図表6 富山県と石川県の設備投資増減率推移

(出所) DBJ 「北陸地域設備投資計画調査」 |

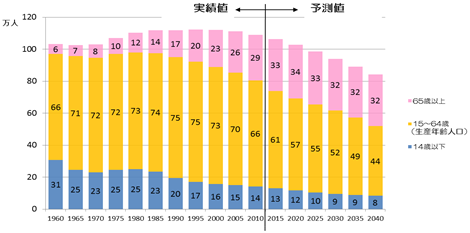

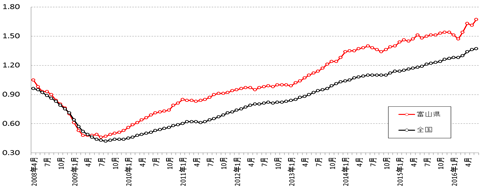

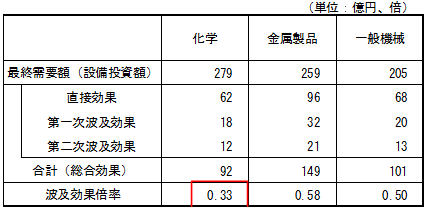

6.最後に:今後の取り組みについて最後に、これまでみてきた設備投資の特徴を踏まえ、これからの富山県が一層の産業振興を実現していくための取り組みをいくつか考えてみたい。 一つ目は、人口減少への対策である。 富山県の人口は、今後、減少していくことが見込まれているが、中でも、15〜64歳の生産年齢人口は急速に減少する(図表7)。一方で、有効求人倍率は全国を上回る水準にあり(図表8)、企業にとって、労働力の確保は、より深刻な問題になっていくと考えられる。そのため、能力増強のみならず、省力化や自動化への投資が必要となってくるであろう。また、より多様な人材を活用するために、性別や年齢の区別なく働けるような職場環境づくりのための投資が重要になると考えられる。 二つ目は、クラスターを強固にするための投資である。 新しく産業クラスターをつくることは困難であるが、今ある強い産業に関連した投資を呼び込み、既存のクラスターを強固にすることは重要であろう。例えば、設備投資による富山県内の産業に対する経済波及効果を業種別に見てみると、富山県の主力の化学は0.33倍と、金属製品や一般機械などの他の産業に比べて低い数値となっている(図表9)。経済合理性を超えた誘導はむしろクラスターを弱くするが、情報の非対称性や偏在性などに基づくものについては、域内での供給を促す仕組みづくりが必要であろう。 こうした取り組みによって、企業の基礎的な労働生産性が高まり、一人当たりの所得が向上すれば、自然と地域に人が集まり、より一層の活性化が期待されるであろう。 図表7 年齢階層別にみた富山県の人口推移(1960-2040年)

※図をクリックすると大きく表示されます (出所)〜2010年は国勢調査、2015年〜は国立社会保障・人口問題研究所2013年地域別推計 図表9 設備投資の経済波及効果

(出所) DBJ 「2015・2016・2017年度 北陸地域設備投資計画調査」より当行作成 以上 |