平成26年全国消費実態調査の結果から見る富山県

|

|

|

|

全国消費実態調査とはどのような調査か?この調査は、国民生活の実態について、 ①家計の収入及び支出、②貯蓄・負債、③耐久消費財、④住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、家計の構造を ア「所得」、イ「消費」、ウ「資産」の3つの側面から、総合的に把握することを目的としています。 同じような調査で毎月実施されている家計調査がありますが、家計調査からは得られない詳細な結果を得るために標本数を多くし、年間収入階級別、世帯主の年齢階級別などの各種世帯属性別あるいは地方別、都道府県別などの地域別に家計の実態を種々の角度から分析することができます。 |

調査の結果はどのように利用されるのか?・社会保障・税の見直しに関する検討 公的サービスによる受益と負担の関係を把握し、平均公的年金給付額や所得税、医療・介護の自己負担額を試算するために、世帯類型ごとの平均消費支出額が利用されています。 ・介護保険の財政の検証社会保障審議会介護保険部会において高齢者世帯の所得格差を説明する際に、世帯主の年齢階級別のジニ係数が利用されています。 この他にも、国民生活の実態について、全国及び地域別に世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにし、多方面で活用されています。 |

調査の期間と調査世帯数は?

平成26年9月から11月までの3か月間(単身世帯については10月から11月までの2か月間)に、全国で51,656世帯、単身世帯は4,696世帯を調査対象として、そのうち、富山県は県内12市町において、715世帯、単身世帯は65世帯を調査しました。 |

調査の内容は?次の4種類の調査票により、次の事項について調査しました。  それでは、調査結果からわかる富山県について見ていきましょう。

− 家計収支 −

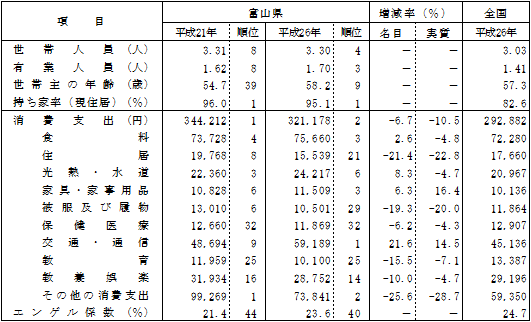

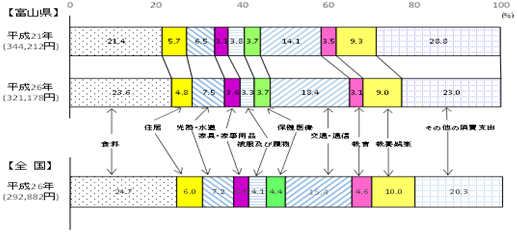

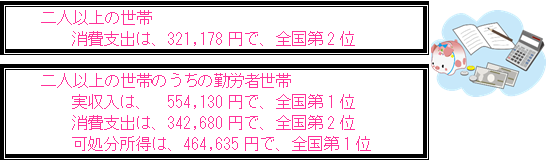

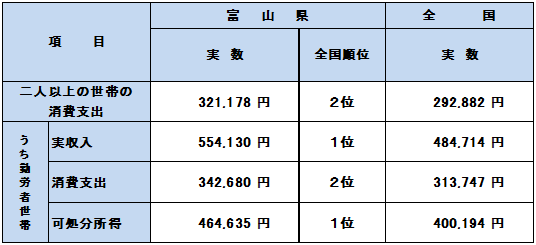

二人以上の世帯の1か月平均(平成26年9月〜11月平均)消費支出(生活費)は、1世帯当たり321,178円で、全国第2位です。前回調査の平成21年と比較すると、名目6.7%の減少(全国平均2.7%の減少)、実質10.5%の減少(全国平均6.4%の減少)となっています。 二人以上の世帯勤労者世帯の1か月平均実収入は554,130円で、全国第1位となっています。前回調査と比較すると、名目0.7%の増加(全国平均13.0%の増加)、実質3.5%の減少(全国平均8.7%の増加)となっています。

表1:1世帯当たり1か月間の消費支出と実収入

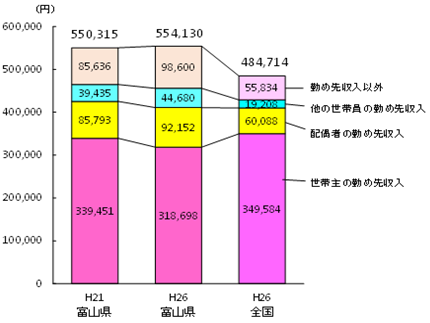

図1:1か月平均勤労者世帯実収入の内訳

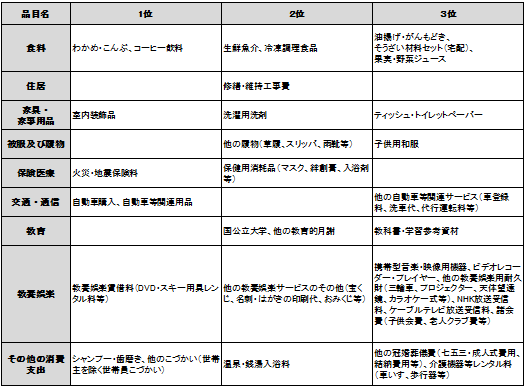

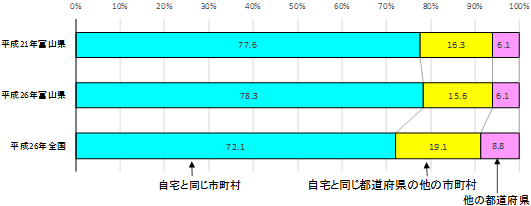

富山県の1世帯当たりの「交通・通信」の支出金額は、全国第1位です。 支出割合は前回調査と比較すると4.3ポイント上昇し、18.4%(全国15.4%)となり、年々増加の傾向です。  食料については、「わかめ・こんぶ」、「コーヒー飲料」が全国第1位、「生鮮魚介」、「冷凍調理食品」が第2位、その他「そうざい材料セット(宅配)」など手軽に調理できる食材が上位を占めています。 家具・家事用品については、「室内装飾品」にかかる支出金額が全国第1位です。 交通・通信については、「自動車購入」にかかる支出金額が全国第1位です。 その他の消費支出では、「こづかい」や「温泉・銭湯入浴料」、「他の冠婚葬祭費(七五三・成人式費用、結納費用等)」が上位を占めています。 消費支出において購入地域別にみると、県内における支出金額の割合は、93.9%を占めています。他の都道府県における支出金額の割合は6.1%で、前回調査と同率であり、全国平均の8.8%を下回っています。 − 貯蓄・負債 −

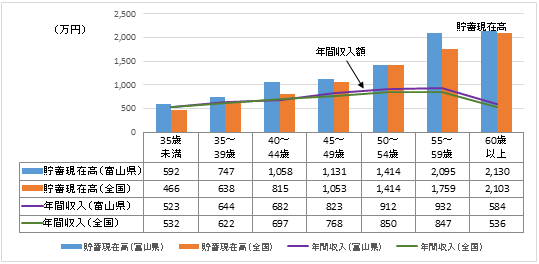

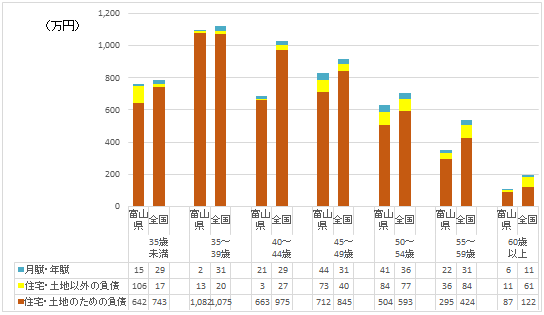

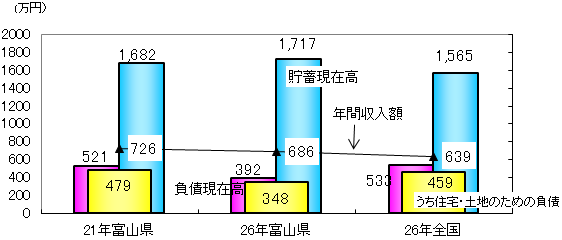

二人以上の世帯の1世帯当たりの貯蓄現在高は1,717万円で、全国平均の1,565万円を上回り、全国第10位です。年間収入の約2.5倍にあたります。 一方、1世帯当たりの負債現在高は392万円で、全国平均の533万円を下回り、全国第37位です。年間収入の約6割にあたります。そのうち住宅・土地のための負債は348万円(全国459万円)で負債の88.7%(全国86.0%)を占めています。 図4:貯蓄・負債現在高の推移(二人以上の世帯)

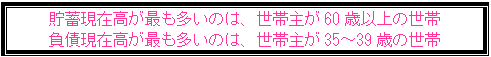

二人以上の世帯の1世帯当たり貯蓄現在高を世帯主の年齢階級別にみると、35歳未満が592万円で最も少なく、60歳以上が2,130万円で最も多く、年齢階級が高くなるに従って多くなっています。 また、負債現在高を世帯主の年齢階級別にみると、35〜39歳の階級が最も多くなっています。いずれの年齢階級においても、住宅・土地のための負債が大きく占めています。 − 主要耐久消費財 −

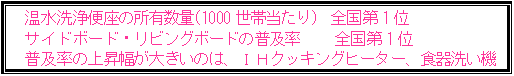

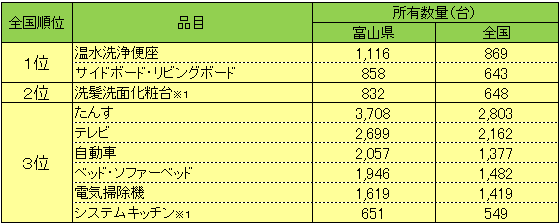

表4:所有数量全国ランキング上位3位(二人以上の世帯)

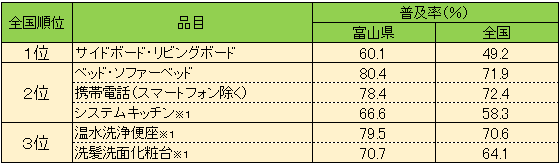

※1 平成26年は、平成元年以降に取得したもののみを調査し、「持ち家」の世帯のみで集計。 表5:普及率全国ランキング上位3位(二人以上の世帯)

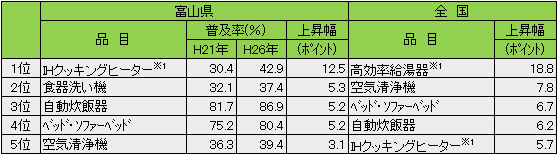

※1 平成26年は、平成元年以降に取得したもののみを調査し、「持ち家」の世帯のみで集計。 表6:主要耐久消費財の普及率の上昇幅(二人以上の世帯)

※1 平成26年は、平成元年以降に取得したもののみを調査し、「持ち家」の世帯のみで集計。

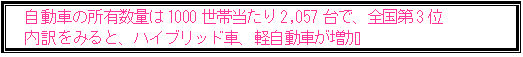

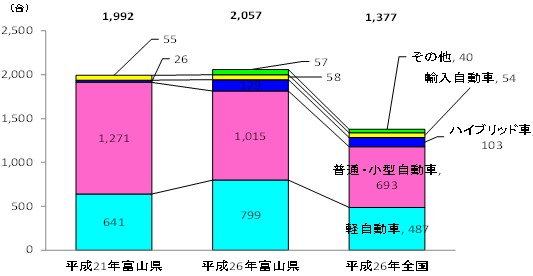

図7:自動車の1000世帯当たり所有数量(二人以上の世帯)

※1 平成21年からハイブリッド車・電気自動車の調査を開始。 ※2 平成26年の「その他」は、「電気自動車」及び「乗用車以外」の合計値。 ※3 軽自動車は、平成6年から平成21年が「660cc以下の自動車」、平成26年が「ナンバープレートが黄色の自動車」、小型自動車は、平成6年から平成21年が「661cc〜2000ccの自動車」、平成26年が「ナンバープレートが白色で、分類番号の左から一桁目が5又は7の自動車」。 ※4 表章単位を四捨五入した結果をそのまま表章しているため、合計の内訳の計は必ずしも一致しない。 |

調査を終えて平成26年に実施した全国消費実態調査から見た富山県の概要についてご紹介しました。富山県の世帯の実収入や消費支出などの状況が、世帯構造や県民性などに関係していることが窺えると思います。 次回の本調査は平成31年になりますが、今後も通年実施している家計調査と併せ、近年多様化する世帯や少子高齢化の情勢を見極めながら、消費行動の変化を追っていきたいと思います。 本稿では、富山県についての主な集計結果について要約していますが、詳細なデータや全国の結果につきましては、総務省統計局HPの全国消費実態調査のページをご覧ください。 総務省統計局HPアドレス

http://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/index.htm |