2年目の北陸新幹線と富山の交流人口1日本銀行富山事務所長 武田 英俊 |

|

|

|

2015年3月14日の北陸新幹線金沢・富山開業からあと数か月で2年になります。県内の人々にも、新幹線のある生活がすっかり馴染んでいると感じます。首都圏等からのアクセスが大幅に改善したことを受けて、本県を巻き込んだ交流人口が大幅に増加し、地域経済に大きな効果をもたらしています。開業初年の「新幹線効果」は、交流人口の大幅な増加等を通じて予想を上回ったという評価が各方面から聞かれます。 一方、新幹線2年目に入った本年4月以降、北陸新幹線の利用者数が前年(開業初年)を下回っていることもあり、新幹線開業効果の持続性を問う声も聞かれるようになっています。本稿では、交流人口の観点から開業2年目の終盤を迎えつつある北陸新幹線の経済効果について、私見をお示しします。 |

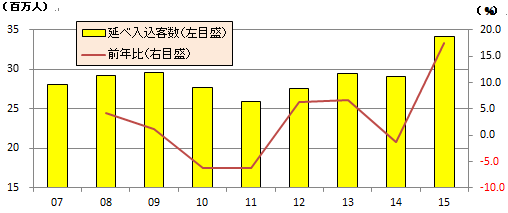

1 北陸新幹線効果北陸新幹線開業により、東京−富山間が最短2時間10分程度となるなど、首都圏等へのアクセスが大きく改善したほか、開業前後の宣伝効果、富山マラソン等のイベントの成功もあって、本県を訪れる観光客、ビジネス客が大幅に増加したとされています。実際に、本県の観光地等への観光客の入込数をみると、2015年は明確に増加しており、北陸新幹線が県内への観光客呼び込みに大きく寄与したことが窺えます(図表1)。 (図表1)富山県観光客入込数の推移2

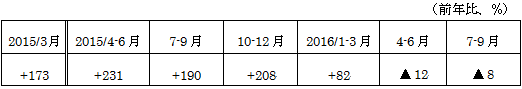

(出所)富山県 富山県観光客入込数(推計) 一方、JR西日本の公表データをみると、北陸新幹線の利用者の前年比は、開業直後の2015年3月に約2.7倍を記録した後、2016年2月までの1年間は毎月2.4倍〜3.5倍と非常に高い伸びを記録しました。開業2年目に入るとこうした状況は一転し、本年4月以降は前年を1割程度下回っています(図表2)。 (図表2)北陸新幹線利用状況3

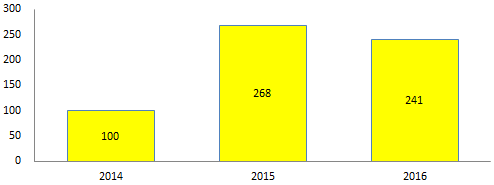

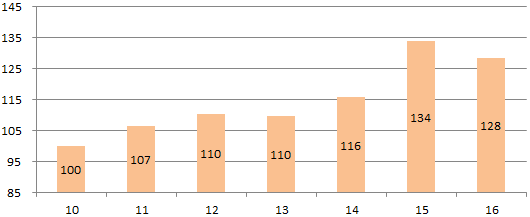

(出所)JR西日本「ご利用状況の対前年比推移」 ただ、開業初年度の前年比何倍という伸びが長く続くことは常識的に考えられません4ので、開業1年を経過したところで1割程度前年を下回るのはむしろ自然と考えることも出来ます。前年比ではなく、利用者数の水準を見ると、開業した2015年度に前年の約2.7倍に切り上がった後、北陸新幹線2年目の2016年度4〜10月も2014年対比で約2.4倍とほぼ同等の高水準を維持しており、依然として「新幹線効果」がはっきりと続いていることが分かります(図表3)5。 (図表3)北陸新幹線利用者数の年度別水準のイメージ

(出所)JR西日本「ご利用状況の対前年比推移」 (注)原資料には前年比の記載しかないため、①2014年度を100としたうえで、②2015年度は100に同年度の前年比を乗じて計算、③2016年度については、11月15日時点で公表されている4〜10月の前年比の単純平均を年度全体の前年比とみなし、2015年度の値に乗じて計算。その意味で、図表3はあくまでイメージを表したものです。 |

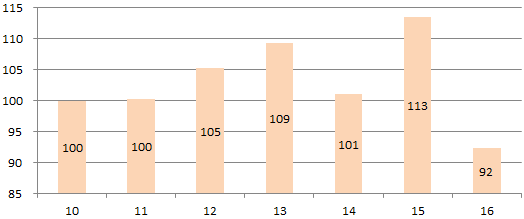

2 県内宿泊者数の推移観光庁の宿泊旅行統計調査により、県内の年度毎の延べ宿泊者数をみると、2015年度に大幅に増加した後、2016年度には一転して大幅に減少し、2014年度を1割弱下回る水準にまで切り下がっています(図表4)。 ―― 因みに石川県の延べ宿泊者数の推移をみると、2015年度に水準を切り上げた後、2016年度については、さすがに2015年度対比ではやや減少していますが、2014年度の水準は約1割上回っています。(図表5)。 (図表4)富山県の延べ宿泊者数の推移(2010年度延べ宿泊者数=100)

(図表5)石川県の延べ宿泊者数の推移(2010年度延べ宿泊者数=100)

(出所)観光庁 宿泊旅行統計調査(図表4、5共通) (注)2016年度については、11月15日時点で利用可能な4〜8月計数の前年比を今年度の伸び率とみなし、2015年度の計数に乗じて算出。 富山県の今年度の延べ宿泊者数については、石川県との比較のみならず、新幹線利用状況に照らしても落ち込みが目立ちます。これは、①富山県に来県しても宿泊せずに他県に移動するか、早期に帰る人が増えている、または、②北陸新幹線利用者の中で、富山県に立ち寄らない6人の割合が増えていることになります(実際には、上記①、②の双方が発生していると思われます)。 こうした事象の主な背景としては、開業初年度のいわば「ご祝儀相場」が終わったことに加え、以下の2点が考えられます。 (1) ビジネス客を中心に日帰り旅行者の割合が上昇したこと

|

3 経済効果の観点からの対処の方向性これまで述べたように、北陸新幹線は2年目に入っても本県と首都圏等との活発な人的交流に大きな効果を挙げ続けています。中長期的にみて本県の人口(定住人口)の減少が避けられないと思われる中、新幹線開業により首都圏に加えて、北関東・東北との交流人口も拡大しつつあることは県内経済にとって大きなメリットに違いありません。 一方、日帰り客の当地滞在中の消費額は宿泊客と比べて小さいと考えられますので、現状のように当県の延べ宿泊者数が新幹線開業前を下回る状況では、新幹線開業に伴う経済効果の相当部分が削がれてしまっている可能性があります。今後は経済効果が高い宿泊客を増やしていくような対応を考えることが適切です。 この点、一般のビジネス客の日帰り傾向は今後とも変わらないと思われます。そもそも、ビジネス客にとって首都圏から日帰り出来ることが北陸新幹線の魅力と考えられますので、そうした「日帰りしたいビジネス客」を引き留めることには無理があります。したがって、富山県内への宿泊者を増やすためには、①日帰りしないビジネス客等を招致することと、②観光客比率を上げることが対応の方向性になります。 (1) 日帰りしないビジネス客等の招致

このように、新幹線効果を今後に活かし、経済効果が最大限に発揮されるようにするためには、前向きな工夫と継続的な努力が必要になります。せっかく新幹線という強力なインフラが整った訳ですので、これをうまく活用した各主体の努力によって、将来に向けて今以上の「新幹線効果」が生み出されていくことを期待しています。 1 本稿で示された意見等は筆者のものであり、日本銀行の公式見解ではありません。 2 入込数は県外客だけでなく、県内客も含みます。 3 上越妙高〜糸魚川間の断面輸送量の前年比。2016年3月13日までは、在来線特急「はくたか・北越」の糸魚川〜直江津間との比較。 4 そもそも比較対象が違いますので、前年との比較は参考値と考えるべきものです。また、開業に伴う話題性を映じた利用者数増加は、ほぼ開業初年度に限定されると考えられます。 5 ここでの「新幹線利用状況」は、「上越妙高〜糸魚川」間で北陸新幹線に乗車していた旅客を示したもので、富山県内で下車・宿泊せず金沢のみを訪問する旅客も含まれています。 6 「新幹線利用状況」が、「『上越妙高〜糸魚川』間で北陸新幹線に乗車していた旅客」を示していることを踏まえれば、富山県の各駅を通過して金沢に向かう旅客の割合が増えたと考えることが出来ます。 7 日帰り出張は、空路等を利用した一部に限られていた可能性が高いと思われます。 8 観光庁の宿泊旅行統計調査で2015年の延べ宿泊者数のうち、観光目的の宿泊者の比率をみると、富山県が43.3%であるのに対し、石川県は61.7%となっています。ただし、同調査が調査先である宿泊施設等に求めているのは、宿泊目的別の正確な人数ではなく、各施設の宿泊者全体に占める目的別(「観光・レクリエーション目的」または「出張・業務目的」)のおおよその割合であるため、調査結果については一定の幅を持って見るのが適当です。 |