|

|

|

|

○ 農林業センサスとは…1 調査の目的及び沿革 我が国の農林業や農山村地域の実態を明らかにし、今後の農林業の政策に役立てるため、農林水産省が5年ごとに実施している“農林業の国勢調査”ともいうべき重要な調査です。 農業については、国際連合食糧農業機関(FAO)が提唱した「1950年世界農業センサス要綱」に準拠し、1950年(昭和25年)から10年ごと(その中間年次は日本独自)に、林業については、昭和35年から10年ごとに実施してきました。 平成17年からは農業と林業を一体的に把握することとなり、以降5年ごとに実施しています。今回で14回目(林業は8回目)の調査となりました。 2 調査の種類及び実施系統

※地方組織・・・富山県内では、北陸農政局富山支局(調査時は「北陸農政局富山地域センター」) 3 調査期日 平成27年2月1日現在 4 調査結果の活用例

5 調査の対象 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」を対象にしています。 6 調査事項 経営や世帯に関する事項、労働力に関する事項、経営耕地面積・保有山林面積に関する事項、農産物作付面積・林業作業面積に関する事項、農作業の委託及び受託・林業作業の受託の状況、農林産物の販売等に関する事項、農業経営の特徴等 |

○ 農林業センサス(農林業経営体調査)の結果概要本稿は、平成28年3月25日に農林水産省が公表した「2015年農林業センサス結果の概要(確定値)」に基づき、富山県分についてまとめたものです。 1 農林業経営体 〜 農林業経営体数は減少傾向 〜

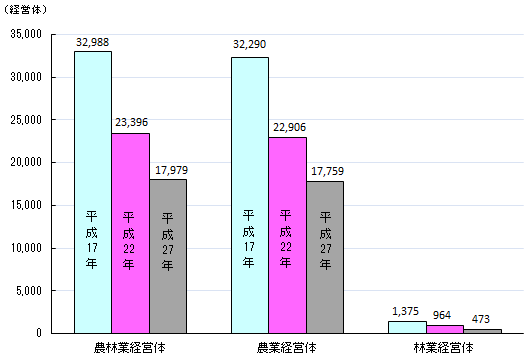

農林業経営体数は17,979経営体で、5年前の前回調査(平成22年)に比べ5,417経営体(23.2%)減少しました。 このうち、農業経営体数は17,759経営体で、前回調査に比べ5,147経営体(22.5%)減少し、林業経営体数は473経営体で、前回調査に比べ491経営体(50.9%)減少しました。 農業経営体、林業経営体ともに減少傾向にあり、10年前の前々回調査(平成17年)と比べると、10年間で農業経営体は約半数に減少(△45.0%)、林業経営体は約3分の1に減少(△65.6%)しています。 【 図1 農林業経営体数 】

(注)農業経営と林業経営を合わせて営んでいる経営体があるため、農業経営体数と林業経営体数の合計と農林業経営体数は一致しない。

2 農業経営体 〜 法人化と大規模化の進展 〜

(1)農業経営体の形態について

ア 農業経営体数

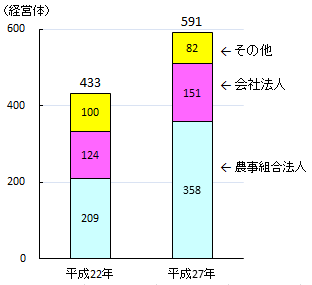

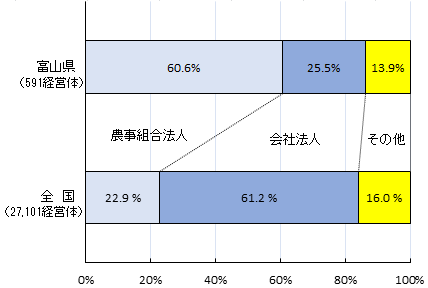

農業経営体17,759経営体のうち、法人化しているのは591経営体(農業経営体に占める割合:3.3%、全国2.0%)で、前回調査に比べ158経営体(36.5%)増加しました。 このうち、農事組合法人は358経営体で、前回調査に比べ149経営体(71.3%)増加、会社法人(株式会社、合名・合資会社、合同会社)は151経営体で27経営体(21.8%)増加しました。 法人化の構成割合をみると、農事組合法人が60.6%を占めており、全国で最も高くなっています。 【 図2 法人化している農業経営体数 】

【 図3 法人化の構成割合 】

富山県では、中核的な農業者等がいない集落を中心に、全国に先駆けて担い手として集落営農組織(任意団体を含む)を育成してきたことから、法人化への移行が促進されたと考えられます。 法人化している農業経営体には、農業協同組合法に基づく農事組合法人や会社法人がありますが、法人化するに当たり、農業者の共同体的な性格を持つ農事組合法人を選択する方が多かったものと考えられます。

イ 経営耕地面積の状況

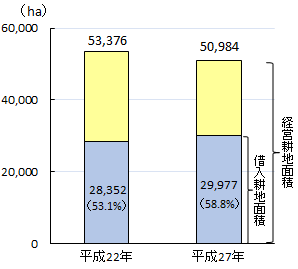

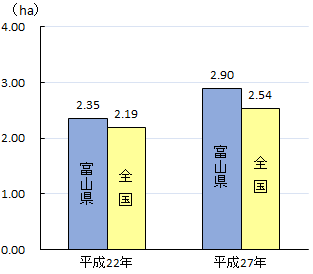

農業経営体の経営耕地面積は50,984haで、前回調査に比べ2,392ha(4.5%)減少しました。このうち借入耕地面積は29,977haで、前回調査に比べ1,625ha(5.7%)増加しました。その結果、経営耕地面積に占める借入耕地面積の割合は58.8%となり、前回調査に比べ5.7ポイント上昇しました。 また、経営耕地面積は減少したものの、1農業経営体当たりの平均経営耕地面積は2.90ha(※)となり、前回調査に比べ23.4%増加しました。 (※)経営耕地のない経営体数を控除して算出 【 図4 経営耕地面積、借入耕地面積・割合 】

【 図5 1農業経営体当たりの平均経営耕地面積 】

経営耕地面積が減少する中で借入耕地面積が増加しているのは、担い手が農地を借りることで経営規模を拡大することへの支援(農地流動化促進対策)などにより、農地が集積・集約化されたものと考えられます。

ウ 経営耕地面積規模別にみた農業経営体数の状況

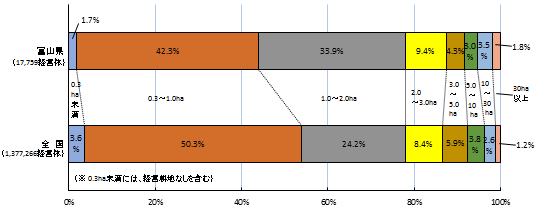

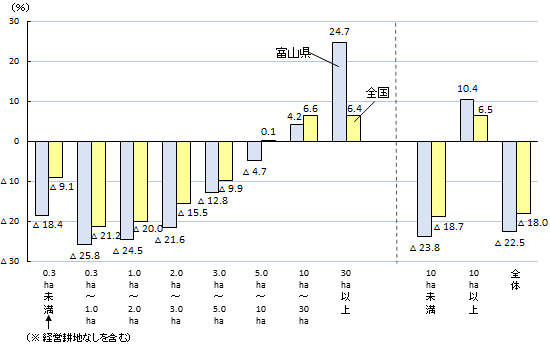

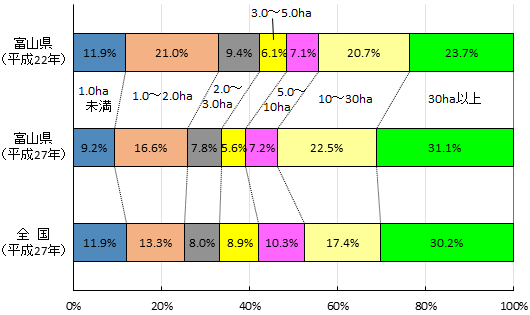

経営耕地面積規模別に農業経営体数をみると、前回調査に比べ10ha以上層で10.4%増加し、10ha未満層で23.8%減少しました。 構成割合をみると、経営耕地面積が0.3〜1.0haの経営体が42.3%、次いで1.0〜2.0haの経営体が33.9%を占めており、2.0ha以下の農業経営体で全体の8割弱を占めています。全国平均においても、経営耕地面積が2.0ha以下の農業経営体が占める割合は、富山県と同程度となっています。 経営耕地面積の集積割合を前回調査と比べると、小規模な経営体数は減少の傾向にありますが、大規模な経営体数は増加の傾向にあります。 【 図6 経営耕地面積規模別 農業経営体数の増減率 】

【 図8 経営耕地面積規模別 経営耕地面積集積割合 】

全国的に、集落営農の組織化や担い手経営体への農地利用集積による小規模経営体の減少、経営体の法人化や大規模化が進んでいますが、富山県は全国よりもその傾向がより強いことがうかがえます。

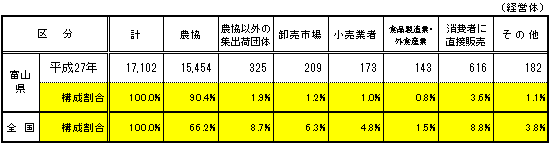

ア 出荷先別の状況

農産物販売金額1位の出荷先別に農業経営体数の構成割合をみると、農協が90.4%で、全体の9割以上を占めています。全国では農協が66.2%で、農協以外の集出荷団体や消費者に直接販売の割合がそれぞれ1割程度を占めています。

イ 農業経営組織別の農業経営体数の状況

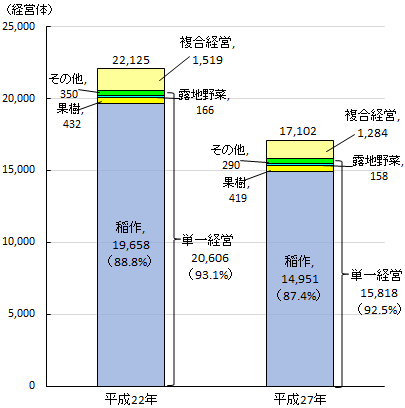

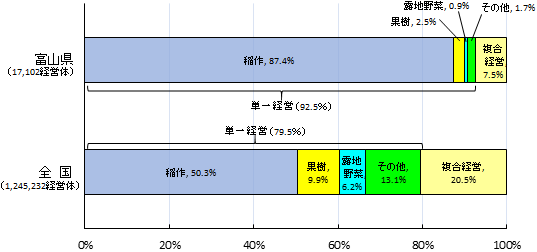

農業経営組織別に農業経営体数をみると、販売のあった17,102経営体のうち単一経営は15,818経営体で、前回に比べ4,788経営体(23.2%)減少しました。 このうち、稲作単一経営は14,951経営体で、販売のあった経営体に占める割合は87.4%となり、前回調査に比べて、1.4ポイント減少したものの、全国と比べると単一経営が占める割合が高く、その中でも稲作単一経営の割合は全国で最も高くなっています。

【 図9 農業経営組織別 農業経営体数 】

【 図10 農業経営組織別 農業経営体数の構成割合 】

ウ 農業生産関連事業の状況

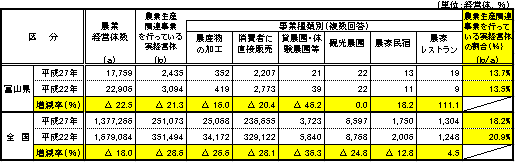

農業経営体のうち、農産物の直接販売や加工などの農業生産関連事業を行う実経営体数は2,435経営体で、前回調査に比べ659経営体(21.3%)減少しました。 農業経営体数に占める割合は13.7%で、全国(18.2%)よりも低くなっています。 3 農 家 〜 農家数は19.7%の減少 〜

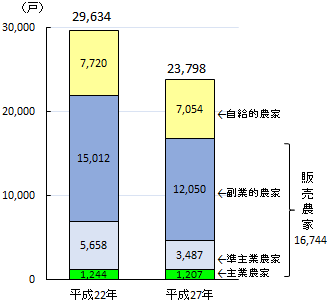

(1)農家数 農家数は23,798戸で、前回調査に比べ5,836戸(19.7%)減少しました。 このうち、販売農家数は16,744戸で、前回調査に比べ5,170戸(23.6%)減少しました。

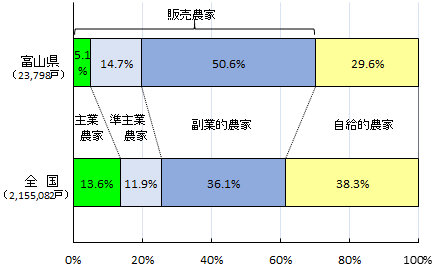

販売農家を主副業別にみると、主業農家は1,207戸で、前回調査に比べ37戸(3.0%)減少、準主業農家は3,487戸で2,171戸(38.4%)減少、副業的農家は12,050戸で2,962戸(19.7%)減少し、全ての区分において減少しました。 構成割合を全国と比べると、主業農家の割合が低く、準主業農家と副業的農家の割合が高くなっています。 【 図11 主副業別 農家数 】

【 図12 主副業別 農家数の構成割合 】

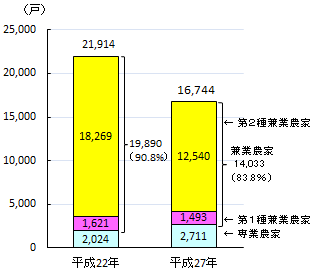

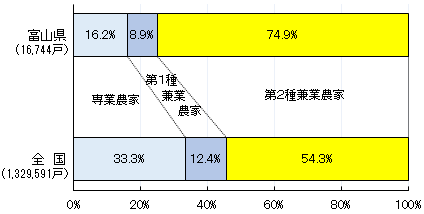

販売農家を専兼業別にみると、専業農家は2,711戸で、前回調査に比べ687戸(33.9%)増加、兼業農家は14,033戸で5,857戸(29.4%)減少しました。販売農家の全体数が減少する中、専業農家が増加しています。 兼業農家比率は83.8%で、全国平均66.7%を大きく上回っており全国第2位となっています。 【 図13 専兼業別 農家数 】

【 図14 専兼業別 農家数の構成割合 】

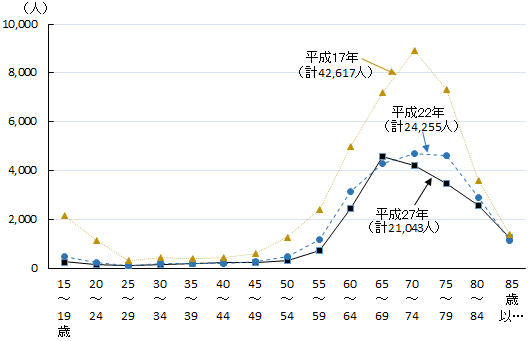

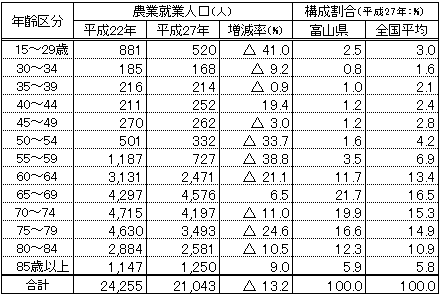

兼業農家が減少したのは、集落営農組織等を育成してきたことから、第2種兼業農家が減少したためと考えられます。また、専業農家が増加したのは、兼業農家が定年等により専業農家へ移行したためと考えられます。 販売農家の農業就業人口は21,043人で、5年前の前回調査(平成22年)に比べると3,212人(△13.2%)減少、10年前の前々回調査(平成17年)に比べると半減(△50.6%)しました。今回調査の減少率は全国平均(△19.5%)より小幅であるものの、10年前の前々回調査からの減少率では全国平均(△37.5%)よりも大きくなっています。 また、農業就業人口の平均年齢は、前回調査に比べ0.7歳上昇し69.2歳となり、全国平均(66.4歳)を2.8歳上回っています。 年齢階層別にみると、65歳以上で76.5%、うち70歳以上については54.7%を占めています。40〜44歳層、65〜69歳層及び85歳以上層で若干増加していますが、15〜39歳層で29.6%、50〜59歳層で37.3%、70歳以上層では13.9%とそれぞれ減少しています。 【 図15 年齢階層別 農業就業人口 】

【 表3 年齢階層別 農業就業人口 】

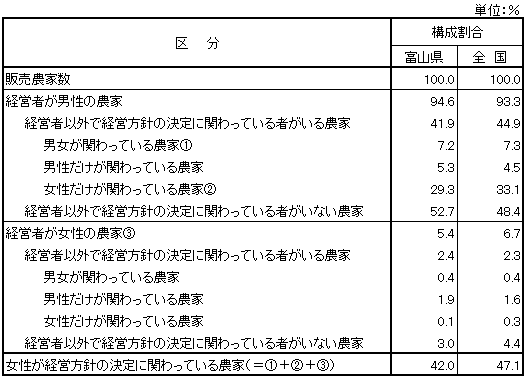

農業就業人口が減少したのは、若年層が増加していないことに加え、集落営農組織や担い手経営体への農地集積が進んだ結果、小規模な自営農家が減少したためと考えられます。 販売農家における経営者の男性に占める割合は94.6%、女性は5.4%です。 また、女性が経営者又は経営方針の決定に関わっている割合は42.0%となりました。女性が経営方針の決定に関わっている割合は、全国と比べてやや低くなっています。 【 表4 経営方針の決定に関わっている者の 状況別農家数の割合 】

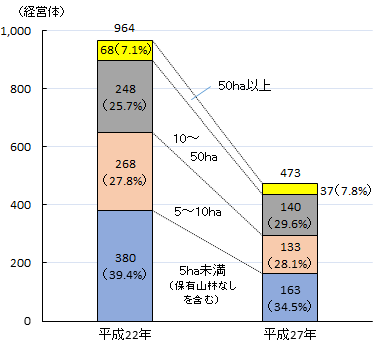

4 林業経営体

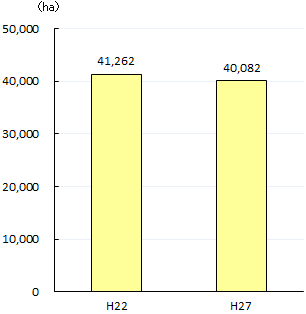

林業経営体数を保有山林面積規模別にみると、前回調査に比べると、全ての区分において大幅に減少しています。 保有山林面積は40,082haで、前回調査に比べ1,180ha(2.9%)減少しました。 【 図16 保有山林面積規模別 林業経営体数 】

【 図17 保有山林面積 】

林業経営体数が半減しているにもかかわらず、保有山林面積が前回調査時より大きく減少していないのは、減少した林業経営体の保有山林面積相当分が、大規模な少数の林業経営体へ集積されたためと考えられます。 |

○ おわりに今回の調査結果から、県内の農林業経営体数が減少傾向の中において、全国よりも経営体の法人化や大規模化が進展していることや、就業人口が減少しかつ全国を上回るスピードで高齢化が進んでいることがうかがえました。 農林業センサスは、農林業・農山村の実態と動向を明らかにして、これらの課題に対応し、次世代に農林業・農山村の「未来」を導くための調査です。 今後は、引き続き新規就農者や多様な担い手の確保、また、今回初めて調査された女性の経営参画について、さらに進んでいくことが期待されます。 ここでは、富山県の主な結果について掲載しましたが、全国、都道府県別の結果につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。 ○農林水産省ホ−ムペ−ジ(農林業センサス) http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html |