����24�N�x�x�R�����o�όv�Z���v���ʂɂ������v�����ہ@�A�V�@�j�� |

1�@�͂��߂��x�R���ł́A����27�N�Q���ɕ���24�N�x�x�R�����o�όv�Z�̐��v���ʂ����\���܂������A�����ł́A����̐��v���ʂ����Љ��ƂƂ��ɁA���́u�����o�όv�Z�v�̎g�����⍡��̉ۑ�ɂ��āA��̐����������Ă������������Ǝv���܂��B |

2�@�����o�όv�Z�Ƃ��u�����o�όv�Z�v�Ƃ́A�{�����܂ߊe�s���{���E���ߎw��s�s�Ƃ������������̒n����ɂ����āA���܂��܂Ȍo�ϊ����ɂ�萶�ݏo���ꂽ����T�[�r�X�̕t�����l���ǂ̒��x�ł���������ԗ��I�ɔc�����i���Y�ʁj�A���̐��ݏo���ꂽ�t�����l����V�A���v�Ƃ������������ł��̒n��̏Z�����Ƃɂǂ̂悤�ɕ��z����i���z�ʁj�A���̕��z�����Z�����ƂȂǂ����̕�V�◘�v���ǂ̂悤�Ȋ����ŏ���⒙�~�A�����ȂǂɎg�p���A���̎g�p�������ʂ��ǂ̂悤�Ɏ��̐V���ȕ���T�[�r�X�̐��Y�ɂȂ����Ă����Ă��邩�i�x�o�ʁj�Ƃ������o�σT�C�N�����I�ɔc�����鐔���Ȃ��o�ϓ��v�̂ЂƂł��B �܂��A���̐��v���@�͓��t�{�́u�����o�όv�Z�W�������E���v���@�v�ɏ��������`�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�e���i�s�j�ǂ����̒l�ڔ�r���邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă��܂��B |

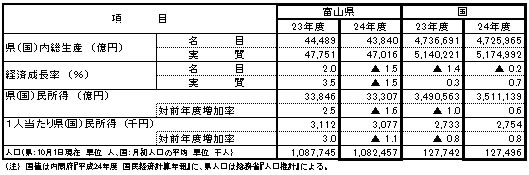

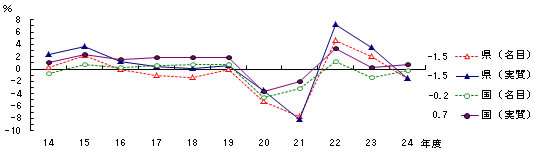

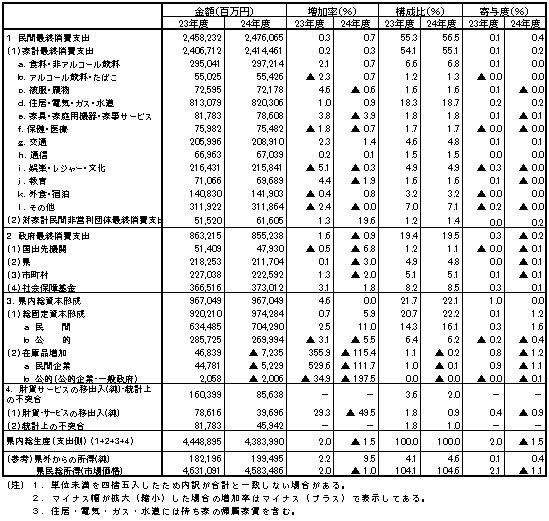

3�@�x�R���o�ς̊T���܂��A����24�N�x�̕x�R���o�ς̊T����O�N�x�Ɣ�r�����\�P�����Ă����܂��B ����24�N�x�̖{���̌��������Y�́A���ڂłS��3,840���~�A�����ł͂S��7,016���~�ƂȂ�܂����B����͖��ڂł݂�ƁA���������Y�z�̖�0.93�����߂Ă��܂��B �܂��A�o�ϐ������́A���ځE�����Ƃ���1.5���̌����ƂȂ�܂����B����A���ɂ����Ă͖��ڂ�0.2���̌����A�����ł�0.7���̑����ƂȂ��Ă��܂��B �Ȃ��A�����o�όv�Z�ł́A����24�N�x�l�̐��v�ƕ����āA����13�N�x����23�N�x�܂ł̊e�N�x�l�ɂ��Ă��k�y���Đ��v���s���Ă���܂��B �e�N�x�̌o�ϐ������ƍ��̌o�ϐ��������Ď��n��Ŏ��������̂��}�P�ł��B �{���̌o�ϐ������́A����14�N�x���畽��20�N�x�܂ł͂����ނˍ��̂���Ɠ��������������Ă��邱�Ƃ��݂ĂƂ�邩�Ǝv���܂��B�Ȃ��A����20�N�x�Ɍ��E���Ƃ��ɑ傫����������ł���̂́A������u���[�}���V���b�N�v�ɂ������炳�ꂽ���E�����s���ɂ����̂ł��B������21�N�x�́A���͈ˑR�}�C�i�X�����ł͂��������̂̌i�C�͊����X���������Ă���܂������A�{���o�ς͂���Ɉ�i�̗������݂������Ă��܂��B ����́A�{���Y�Ƃɂ����鐻���Ƃ̊������������Ƃɉ����A���̓���Ƃ��ēd�C�@�B�A���w�A�ꎟ�����A��ʋ@�B�Ȃǃ��[�}���V���b�N�̉e����傫��������̔䗦�������������ƂɋN�����Ă�����̂Ǝv���܂��B �o�ϐ������́A�u���ڐ������v�Ɓu�����������v�̂Q��������Ă��܂����A�u���ڐ������v�́A���̔N�̐����i��T�[�r�X�̎��ۂ̎�����i�i�s�ꉿ�i�j�Ɋ�Â��Đ��v�������Y�z�ɂ��v�Z�����������ł���A�n��̌��݂̌o�Ϗf����̂ɓK���Ă��܂��B ����A�u�����������v�́A���̊�N�i���Y�ʂł͑O�N�x�j����Ƃ��ĕ����̕ϓ���r�����������I�Ȑ��Y�z�𐄌v���A����Ɋ�Â��Čv�Z�����������ł���A���̔N�̐����i��T�[�r�X�̐��Y�ʎ��̂̑����������Ă��邱�Ƃ���A�����N�x�ɂ킽�鐄�ڂ��r����ꍇ�ɓK���Ă��܂��B ����24�N�x�̖{���̌��������́A�R��3,307���~�ł���A1.6���̌����ƂȂ�܂����B �܂��A�����{���̑��l���ŏ������u�P�l�����茧�������v��307���V��~�ƂȂ�A1.1���̌����ƂȂ��Ă��܂��B ���́u���������v�Ƃ́A�����E���^���́u�����ٗp�ҕ�V�v�����ł͂Ȃ��A���Z���Y����̗��q�E�z���Ȃǂ́u���Y�����v��u��Ə����v���܂܂�Ă��܂��B�u�P�l�����茧�������v�Ƃ����ƁA�悭�u�l�̏��������v���������̂ł���ƌ�����ꂪ���Ȃ̂ł����A���ۂɂ́u���Ƃ��Ă̌o�ϐ����v���������̂ł���Ƃ������Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B |

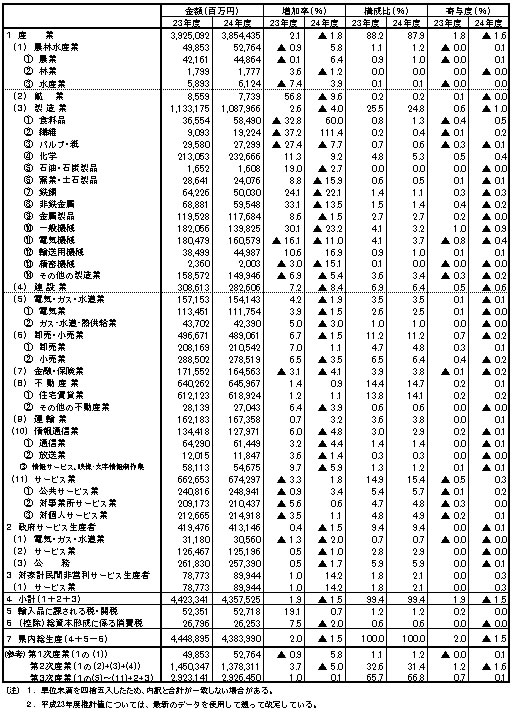

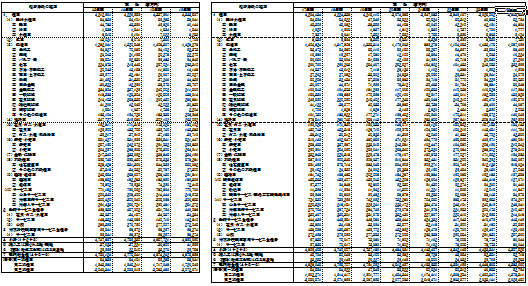

4�@�o�ϊ����ʌ��������Y�i���ځj�ɂ��ā@�y���Y�ʁz���ɁA�����o�όv�Z���\�������v�n��\�̂����A����T�[�r�X�̐��Y�ɂ��P�N�ԂŐ��ݏo���ꂽ�t�����l���������u�o�ϊ����ʌ��������Y�i���ځj�v����A���߂̂Q�N�Ԃ̃f�[�^���r�����\�Q�ɂ��A����24�N�x�̌����̊e�Y�Ƃ̐��Y�����Ă����܂��B �i�P�j�_���_�Ƃ̑����Y�z�̖�U�����߂��Y�Ƃł���Ă̍싵�w�����O�N�x�́u���ǁv����u���N���݁v�ƂȂ��Ď��n�ʂ������������̂́A�ĉ��̏㏸�Ȃǂɂ�萶�Y�z�������������ƂȂǂ���A�_�ƑS�̂ł�6.4���̑����ƂȂ�܂����B �i�Q�j�ы� �ыƂ̑����Y�z�̖�T�����߂��ыƂ͑����������̂́A��S�����߂�͔|���̂��ށA�؍ސ��Y�������������ƂȂǂ���A�ыƑS�̂ł�1.2���̌����ƂȂ�܂����B �i�R�j���Y�� ���Y�Ƃ̑����Y�z�̑啔�����߂�C�ʋ��Ƃɂ����āA�Ԃ�ނȂǂ̋��l�ʂ������������̂́A���їށA�����ނȂǂ̒P�����㏸�������ƂȂǂ���A���Y�ƑS�̂ł�3.9���̑����ƂȂ�܂����B �i�S�j�z�� �̐Ƃ̑啔�����߂闤�����A�R�y���̎搔�ʂ������������ƂȂǂ���A�z�ƑS�̂ł�9.6���̌����ƂȂ�܂����B �i�T�j������ ���w�́A���i�̎��������㔭���i�̑����Ȃǂɂ��9.2���������A���������Y�ɐ�߂銄����5.3���ƁA�����Ƃ̒��ł͍ł��傫�Ȃ��̂ł����B�d�C�@�B�́A�d�q���i�̌����Ȃǂɂ��11.0���������܂����B��ʋ@�B�́A�C�O�����H��@�B�A�����ԕ��i�֘A�̎��v���Ȃǂɂ��23.2���������܂����B�������i�́A���z�p�������i�̌����Ȃǂɂ��1.5���������܂����B��S�����́A�A���~�j�E���Đ��n����A���~�j�E�������̌����Ȃǂɂ��13.5���������܂����B�S�|�́A�H��@�B�⎩���Ԍ����̌����Ȃǂɂ��22.1���������܂����B �����̂��Ƃ���A�����ƑS�̂ł�4.0���̌����ƂȂ�܂����B �i�U�j���� ���Ƃ̑����Y�z�̖�R�����߂閯�Ԍ��z�H���������������̂́A���Ƃ̑����Y�z�̖�S�����߂�����y�؍H���̎��R�����H���A�S���O���H�����Ƃ��ɑ傫�������������ƂȂǂ���A���ƑS�̂ł�8.4���̌����ƂȂ�܂����B �i�V�j�d�C�E�K�X�E������ �d�C�E�K�X�E�����Ƃ̑����Y�z�̖�V�����߂�d�C���Ƃɂ����āA�������͔��d�ʂ������������Ƃ�A�����Η͔��d�ʂ������������̂́A�R����O�N�x�Ɉ��������傫�������������ƂȂǂ���A�d�C�E�K�X�E�����ƑS�̂ł�1.9%�̌����ƂȂ�܂����B �i�W�j�����E������ �����Ƃ́A�@�B���Ȃǂ̔̔��z���������A�S�̂̔̔��z�͌����������̂́A�����ƑS�̂̃}�[�W�������㏸�������Ƃ���1.1���̑����ƂȂ�܂����B�����Ƃ́A���H���i�Ȃǂ̔̔��z���������A�S�̂̔̔��z�͑����������̂́A�����ƑS�̂̃}�[�W���������~�������Ƃ���3.5���̌����ƂȂ�܂����B �����̂��Ƃ���A�����E�����ƑS�̂ł�1.5���̌����ƂȂ�܂����B �i�X�j���Z�E�ی��� ���Z�Ƃ́A���萔���������������̂́A������̉e���Ȃǂɂ��8.0���̌����ƂȂ�܂����B�ی��Ƃ́A���Ԑ����ی��Ȃǂ������������̂́A���Q�ی��������������Ƃ���0.6���̑����ƂȂ�܂����B �����̂��Ƃ���A���Z�E�ی��ƑS�̂ł�4.1���̌����ƂȂ�܂����B �i�P�O�j�s���Y�� �s���Y�Ƃ̑����Y�z�̑啔�����߂�Z����Ɓi�����Ƃ̋A���ƒ�(��)���܂ށj�ɂ����āA�Z��ʐς������������ƂȂǂ���A�s���Y�ƑS�̂ł�0.9���̑����ƂȂ�܂����B �i���j���ۂ̏Z����ݗ������łȂ��A�l�����L���Ă���Z��ɂ��Ă��A���L�҂������������̏Z�������Ă��邩�̂悤�ɉ��肵�Ē��ؗ��𐄌v���A������T�[�r�X���Y�z�Ƃ��Čv�シ��Ƃ����l�����B �i�P�P�j�^�A�� �^�A�Ƃ̑����Y�z�̖�U�����߂铹�H�ݕ��Ƃ������������ƂȂǂ���A�^�A�ƑS�̂ł�3.2���̑����ƂȂ�܂����B �i�P�Q�j���ʐM�� �ʐM�Ƃ́A���ʐM�Ƃ̑����Y�z�̖�S�����߂�d�M�E�d�b�Ƃ̌����ɂ��4.4���̌����ƂȂ�܂����B���T�[�r�X�E�f���������Ƃ́A���ʐM�Ƃ̑����Y�z�̖�R�����߂���T�[�r�X�Ƃ̌����Ȃǂ���5.9���̌����ƂȂ�܂����B �����̂��Ƃ���A���ʐM�ƑS�̂ł�4.8���̌����ƂȂ�܂����B �i�P�R�j�T�[�r�X�� �����T�[�r�X�Ƃ́A��ÁE�ی��E��삪�����������Ƃ���3.4���̑����ƂȂ�܂����B�Ύ��Ə��T�[�r�X�Ƃ́A�L���Ƃ������������ƂȂǂ���0.6���̑����ƂȂ�܂����B�܂��A�Όl�T�[�r�X�Ƃ́A���فE���̑��̏h�����A��y�Ƃ������������ƂȂǂ���1.1���̑����ƂȂ�܂����B �����̂��Ƃ���A�T�[�r�X�ƑS�̂ł�1.8���̑����ƂȂ�܂����B �Ȃ��A�T�[�r�X�Ƃ̕\�͂́A�u�����T�[�r�X�Ɓv�A�u�Ύ��Ə��T�[�r�X�Ɓv�A�u�Όl�T�[�r�X�Ɓv�̂R���ނƂȂ��Ă���܂����A���v��Ə�͂���ɉ��L�̍ו��ނɂ�萄�v���s���Ă��܂��B

���{�T�[�r�X���Y�҂́A�d�C�E�K�X�E�����ƁA����������A�w�p�����Ȃǂ̃T�[�r�X�ƁA�����ɂ��\������܂����A����炪�Ƃ��Ɍ����������߁A���{�T�[�r�X���Y�ґS�̂ł�1.5���̌����ƂȂ�܂����B �i�P�T�j�Ήƌv���Ԕ�c���T�[�r�X���Y�� �Ήƌv���Ԕ�c���T�[�r�X���Y��(��)�́A14.2���̑����ƂȂ�܂����B (��)���̕��@�ł͌����I�ɒ����Ȃ��Љ�I�A�����I�T�[�r�X���A���v�Nj����|�Ƃ��邱�ƂȂ��ƌv�֒���c�̂ł���A���̊����͒ʏ�A����̉���ƌv�A��ƁA���{����̊�t�A�⏕���ɂ���Ă܂��Ȃ��Ă�����́B���c�@�l�A�Вc�@�l�A�J���g���A���}�A�@���c�́A�����w�Z�Ȃǂ��Y�����܂��B |

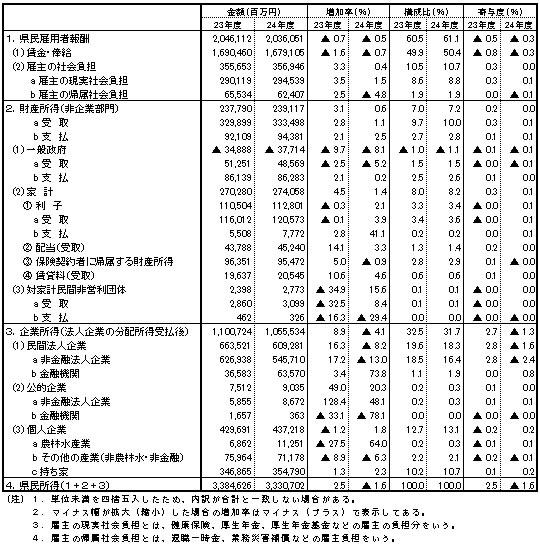

5�@���������i���z�j�ɂ��ā@�y���z�ʁz���ɁA�e�Y�Ƃ̐��Y�����ɂ��P�N�ԂŐ��ݏo���ꂽ�t�����l���ǂ̂悤�ɉƌv�E���{�E��Ƃɕ��z����邩���������u���������i���z�j�v����A���������߂̂Q�N�Ԃ̃f�[�^���r�����\�R�����Ă����܂��B �i�P�j�����ٗp�ҕ�V �ٗp�ҕ�V�Ƃ́A���Y�������甭�������t�����l�̂����J��������ٗp�҂ւ̕��z�z���w���܂��B �ٗp�҂Ƃ́A�����ɋ��Z���A�����鐶�Y�����ɏ]������A�Ǝ҂̂����A�l�Ǝ�Ɩ����̉Ƒ��]�Ǝ҂��������ׂĂ̎҂ł���A�@�l��Ƃ̖����A���ʐE�̌������A�c�������܂݂܂��B �ٗp�ҕ�V�́A��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�ȍ��ڂ���\������Ă��܂��B

�i�A�j�����E�

(��)�@�Љ�S�̂��邢�͑啔����ΏۂƂ��ĎЉ�t���s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邱�ƁA�A�������@���ɂ��`���Â����Ă��邱�ƁA�B�������ϗ������ȊO�̕��@�ʼn^�c����Ă��邱�ƁA�Ƃ��������������g�D�ŁA��̓I�ɂ͍��̔N����ٗp�ی����ʉ�v�A�n���̍������N�ی�����ی����ƁA�������̋��ϑg���ȂǁB �����ٗp�ҕ�V�́A�����ٗp�ҕ�V�̂����S�̖̂�W�����߂�����E��́A�ł��傫�Ȋ������߂鐻���Ƃ����^�̑����ɂ��4.4�������������̂́A���̑��̎Y�Ƃł͒����̒ቺ��ٗp�Ґ��̌����Ȃǂɂ��A�T�[�r�X�Ƃ�5.4���̌����A�����E�����Ƃ�6.8���̌����A���{�T�[�r�X��2.1���̌����A���Ƃ�8.6���̌����ƂȂ�A�S�̂�0.7���̌����ƂȂ�܂����B�܂��A�َ�̎Љ�S�́A���N�ی��A�N���Ȃǂ̑����ɂ��0.4���̑����ƂȂ�܂����B �����̂��Ƃ���A�����ٗp�ҕ�V�S�̂ł�0.5���̌����ƂȂ�܂����B �i�Q�j���Y���� ���Y�����Ƃ́A����o�ώ�̂����̌o�ώ�̂̏��L������Z���Y�A�y�n�y�і��`���Y�i���쌠�E�������Ȃǁj�������ꍇ�ɁA���̒��������Ƃ��Ĕ������鏊���̈ړ]�ł���A���q�y�ѕ��z�����i�z���Ȃǁj�A�ی��_��҂ɋA��������Y�����A�n��i�y�n�̏����ݗ��j�A���쌠�A�������̎g�p�������Y�����܂��B ���Y�����́A�ƌv����Ōl�a���c���̑����ɂ��A��旘�q�A���z���������������ƂȂǂ���A���Y�����S�̂ł�0.6���̑����ƂȂ�܂����B �i�R�j��Ə��� ��Ə����Ƃ́A�c�Ɨ]��E���������ɍ��Y�����̎��������A���Y�����̎x�������������̂ł���A������o�험�v�ɑ�������T�O�ɋ߂����̂Ƃ����܂��B �c�Ɨ]��Ƃ͊�Ɖ�v�ł����c�Ɨ��v�ɂقڑ���������̂ł���A�܂����������͌l��Ƃɂ�����c�Ɨ]��ɑ���������̂ł����A�l�Ǝ�̏����ɂ͌ٗp�ҕ�V�̐��i���܂�ł��邱�Ƃ���A���̂悤�ɌĂ�ł��܂��B ��Ə����́A���Ԕ���Z�@�l��ƂŎ�͎Y�Ƃł��鐻���ƂȂǂ̊�Ə����������������ƂȂǂ���A��Ə����S�̂ł�4.1���̌����ƂȂ�܂����B |

6�@���������Y�i�x�o���j�i���ځj�ɂ��ā@�y�x�o�ʁz�Ō�ɁA���z���ꂽ�������ǂ̂悤�Ȋ����ʼnƒ��{�A��ƂȂǂŏ���Ⓤ���ɏ[�Ă�ꂽ�̂����������u���������Y�i�x�o���j�i���ځj�v����A���߂̂Q�N�Ԃ̃f�[�^���r�����\�S�����Ă����܂��B �i�P�j���ԍŏI����x�o ���ԍŏI����x�o�Ƃ́A�ƌv�ŏI����x�o�ƑΉƌv���Ԕ�c���c�̍ŏI����x�o����Ȃ�A���̂����ƌv�ŏI����x�o�́A���Z�҂ł���ƌv�������Ԃɍs���V���ȍ��݁E�T�[�r�X�ɑ���x�o�������܂��B�܂��A�Ήƌv���Ԕ�c���c�̍ŏI����x�o�́A�Ήƌv���Ԕ�c���T�[�r�X���Y�ҁi�Ήƌv���Ԕ�c���c�́j�̎Y�o�z����ƌv�ɑ��鏤�i�E�i�̔��z���T���������̂ł��B ���ԍŏI����x�o�́A0.7�����̂Q��4,761���~�ƂȂ�܂����B����́A���ԍŏI����x�o�̑啔�����߂�ƌv�ŏI����x�o�ɂ����āA��y�E���W���[�E�����A�Ƌ�E�ƒ�p�@��E�Ǝ��T�[�r�X�A����Ȃǂ������������̂́A��R�����߂�Z���E�d�C�E�K�X�E������H���E��A���R�[�������A��ʂȂǂ������������Ƃɂ��܂��B �i�Q�j���{�ŏI����x�o ���{�ŏI����x�o�Ƃ́A��ʐ��{(��)�̍����A�T�[�r�X�ɑ���o��I�x�o�ł��鐭�{�T�[�r�X���Y�҂̎Y�o�z����A�������w�Z���Ɨ����̑�����ɔ̔������z�i���i�E�i�̔��z�j���������������̂Ɉ�Õی��E���ی��ɂ�鋋�t���A���ȏ��w����i�����Љ�t���j�����������̂ł��B ���{�ŏI����x�o�́A0.9������8,552���~�ƂȂ�܂����B (��)����n�����܂߂����I����������A����Ɨ��s���@�l�Ȃǂ́u�������{�v�A�n�������c�̂�n�����c��ƂȂǂ́u�n�����{�v�A�u�Љ�ۏ����v�̂R�ɋ敪����Ă��܂��B �i�R�j�����{�`�� �����{�`���Ƃ́A���ԋy�ь��I��ƁA��ʐ��{�A�Ήƌv���Ԕ�c���c�́A�ƌv�i�l��Ɓj�̐��Y�҂Ƃ��Ă̎x�o�i�w���y�ю��Ȑ��Y���̎g�p�j�̂������ԏ���i�����ԓ����j�ƂȂ�Ȃ����̂ł���A���Œ莑�{�`���ƍɕi��������Ȃ�܂��B ���Œ莑�{�`���́A���Ԗ@�l�A���I��ƁA��ʐ��{�A�Ήƌv���Ԕ�c���c�̋y�щƌv�i�l��Ɓj���V�K�ɍw�������L�`�܂��͖��`�̎��Y�ł���A�u�L�`�Œ莑�Y�v�A�u���`�Œ莑�Y�v�A�u�L�`�Y���Y�̉��ǁv���Y�����܂��B �Ȃ��A���ꂼ��̓���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�ɕi�����́A��Ƃ����L���鐻�i�A�d�|�i�A���ޗ����̒I�����Y�̂�������Ԃɂ����镨�ʓI�������s�ꉿ�i�ŕ]���������̂ł��B ����͖��Ԋ�Ƃ̍ɕi�����ƌ��I��Ƃ̍ɕi�����ɕ������܂����A���̂������I��Ƃ̍ɕi�����́A���L�і�Ȃǂ̌��ޗ��A���ށA�����i���̑����ł��B �����{�`���́A9,670���~�ƂȂ�A�O�N�x�Ƃقړ��z�i0.0�����j�ƂȂ�܂����B ����́A���ԏZ������������̂́A���Ԋ�Ƃ̐ݔ������������������Ƃɂ��܂��B �i�S�j���݁E�T�[�r�X�̈ڏo���i���j ���݁E�T�[�r�X�̈ڏo���i���j�Ƃ́A�������Z�҂ƌ��O���Z�҂̊Ԃ̍��݁E�T�[�r�X�̎���������܂��B���̒��ɂ́A���Z�ҁi�Z�ҁj�ɂ�錧�O�i�����j�ł̍��݁E�T�[�r�X�̒��ڎ���ł��钼�ڍw�����܂܂�Ă��܂��B ���݁E�T�[�r�X�̈ڏo���i���j�́A397���~�̈ڏo���߂ƂȂ�A49.5���̌����ƂȂ�܂����B �i�T�j���v��̕s�ˍ� ���������Y�i���Y���j�ƌ��������Y�i�x�o���j�͊T�O���v���ׂ����̂ł����A���v���@���b�������قȂ邱�Ƃɂ��A���v�l�ɕs��v�������邱�Ƃ�����܂��B���̕s��v�v��̕s�ˍ��Ƃ����A����̌n�̃o�����X��}�邽�߂ɕ\�͂���܂��B �Ȃ��A���́u���v��̕s�ˍ��v�́A���������Y�̏ꍇ�͎x�o���ɕ\�͂���܂����A���������Y�̏ꍇ�͐��Y���ɕ\�͂���Ă��܂��B |

7�@�����o�όv�Z�̎g�����ƍ���̉ۑ����āA�����܂Ő��Y�E���z�E�x�o���ꂼ��̑��ʂ���u����24�N�x�x�R�����o�όv�Z�v�̐��v���ʂɂ��Č��Ă��܂������A�����o�όv�Z�̎��Ӗ��Ƃ��ẮA�傫���ȉ��̂S�̍l����������Ƃ���Ă��܂��B

���Ƃ��A����Y�Ƃ̌��������Y�S�̂ɐ�߂�\������A�����Y�Ƃ̍��������Y�ɐ�߂�\����ŏ����邱�Ƃɂ��u�����W���v�����߂��܂����A���̓����W�����P���傫���ꍇ�ɂ́A���͂��̎Y�Ƃɓ������Ă���A���̎Y�Ƃ͈ڏo�Y�Ƃł���Ƃ������Ƃ��ł��邩�Ǝv���܂��B

����́A���Ǝ��œ���ł���e��o�ϓ��v�����Ɍ��肪���邽�߁A�����o�όv�Z�̐��v�ł́A�����o�όv�Z�m��i����24�N�x�ł̍����\�͕���25�N12���j�̐��v���ʂ̐��l�����p���邱�Ƃ���A���v��Ƃ̊J�n�������o�όv�Z���\��A��P�N�x��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���ȗv���Ƃ��Ă������܂��B ��L�ȊO�ɂ��A�����o�όv�Z�ł́A��v�n��\�́u�o�ϊ����ʌ��������Y�v�̓��v�\�ɂ����āA�Y�Ƃ̕\�͂ɕ���16�N�x�ƕ���17�N�x�̊Ԃɕs�A���������Ă��邽�߁A���̕s�A������������Ƃ����ۑ肪����܂��B �����ł́A��v�n��\�́u�o�ϊ����ʌ��������Y(����)�v�����Ă����܂��B �\�T�����Ă��������ƁA����16�N�x�ƕ���17�N�x�Ƃ̊ԂŁA���炩�ɓ��v�\���Q�ɕ�����Ă��܂��B�u�o�ϊ����̎�ށv���łQ�̕\���r����ƁA����16�N�x�ȑO�̕\�ł́u�i�X�j�^�A�E�ʐM�Ɓv�ƕ\�͂���Ă��܂����A����17�N�x�ȍ~�̕\�ł́A�u�i�X�j�^�A�Ɓv�A�u�i10�j���ʐM�Ɓv�ƕʁX�ɂȂ��Ă���A���ꂪ���v�\���s�A���ɂȂ��Ă���v���ł��邱�Ƃ�������܂��B ����́A����16�N�x�܂łƕ���17�N�x�ȍ~�Ƃ̊ԂŁA���v�ɗp�������b�I�����ł���Y�ƘA�֕\(����12�N�\������17�N�\)�Ɠ��{�Y�ƕ���(H�T.10������Ł�H14.�R�������)�̕ύX�ɂ����āA�Y�ƕ��ނ̌��������s��ꂽ���ʁA�Y�Ƃ̕\�͂ɕ���16�N�x�ƕ���17�N�x�Ƃ̊Ԃŕs�A�������������߂ł��B ���̂��߁A�ύX�̂������Y�Ƃɂ����ẮA���Y�z�̑����̐��ڂ�c�����邱�Ƃ�����ƂȂ��Ă���A���[�U�[�ɂƂ��Ă͑�ώg���Â炢�`�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂�(��)�B ���݁A���v�����ۂł́u����25�N�x�x�R�����o�όv�Z�v�̐��v��Ƃ��s���Ă��܂����A���t�{�̎w�j�Ɋ�Â��A����̕���25�N�x���v�����炱�̃f�[�^�̒f�w���������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B (��)��q�����u�^�A�Ɓv�u���ʐM�Ɓv����̂ق��A�u�����Ɓv�u�T�[�r�X�Ɓv�̊e����ɂ��Ă��A�\�͎��̂̕ύX�͂Ȃ����̂́A�Y�ƕ��ނ̌������ɔ����A���ꂼ��̕�����\�����Ă���Y�ƍו��ނ̓���ւ������s��ꂽ���߁A����16�`17�N�x�Ԃ̐��Y�z�̑��������\������Ă��܂���ł����B |

8�@�������u�����o�όv�Z�v�́A���̒n��̐��Y�A���z�A�x�o���z����o�σT�C�N���Ƃ��ĂƂ炦�������o�ώw�W�ł���A���̌��ʂ͒n��o�ϑS�̂��I�ɔc�����邱�Ƃ��ł���B��̓��v�Ƃ��āA���l�Ȍo�ώw�W�����o�����ϗL�Ӌ`�Ȃ��̂ł͂���܂����A����ŁA�O�L�̂Ƃ���A�Ȃ������̉ۑ肪���邱�Ƃ��m���ł��B ���v�����ۂł́A����Ƃ��A�H�v�Ɖ��P���d�˂Ȃ���A���̕x�R�����o�όv�Z�����[�U�[�̊F�l�ɂƂ��āA���g���₷�����̂ƂȂ�悤�A���v���x�̌���ɓw�߂Ă��������ƍl���Ă��܂��B

|