富山の園芸振興

|

|

|

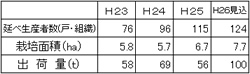

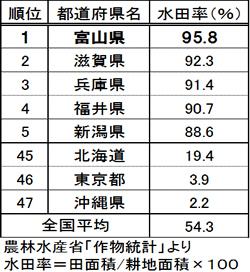

1 富山県農業の特長と園芸の1億円産地づくりについて○稲作主体の富山県農業 富山県内には、一級河川が5本、二級河川が29本走り、豊富な水と耕地の97%を占める田を活かした稲作主体の農業が定着している。一方、畑地面積は全国一小さく、園芸作物の多くが水田転作として田で作付けられている。特に、田は水を蓄える機能に優れていることから稲作に適しているが、園芸作物など畑作物は湿害を受けやすく、栽培に適しているとは言い難い。 表-1 都道府県別の水田率

表-2 都道府県別の畑面積

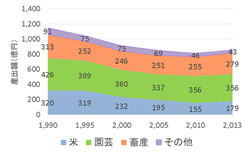

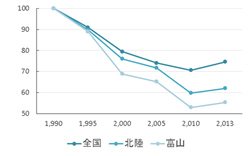

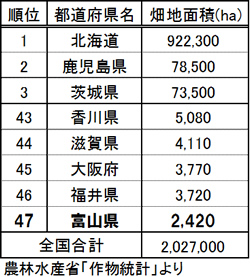

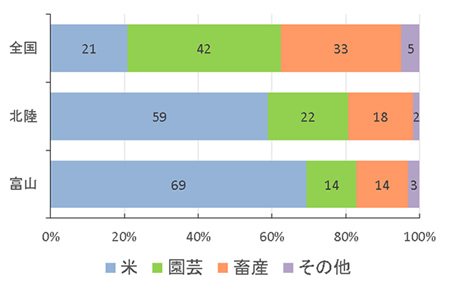

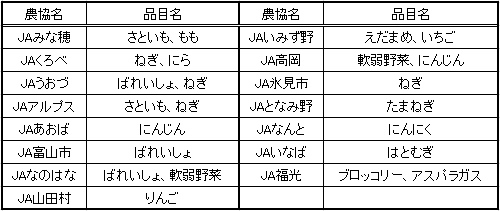

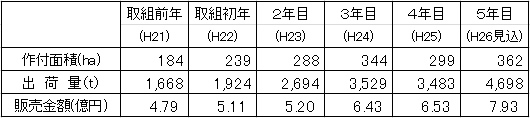

こうしたことから、本県の農業産出額は、約7割を米が占め、園芸作物については14%と少なく、特に野菜産出額については都道府県別で最下位にある。  図-1 農業産出額に占める部門別割合 農林水産省「生産農業所得統計」より このような中、近年、米の需要が減少し、米価低迷や生産調整など米を取り巻く環境は厳しさを増している。このため、本県の農業産出額の落ち込みは全国に比べ著しく、稲作主体の農業からバランスの取れた農業構造への転換が喫緊の課題となっている。 ○「大規模園芸産地の育成」を目指して 富山県内には「呉羽梨」や「富山干柿」「チューリップ」「富山しろねぎ」などの地域特産物がみられ、県では既存園芸産地の育成や生産拡大を積極的に支援してきた。 しかし、生産者の高齢化や後継者不足等により既存園芸産地の生産量は年々減少している。このため、これまでの取り組みに加え、平成22年から『1億円産地づくり支援事業(県単独事業)』を実施し、農協が主体となった新たな大規模園芸産地づくり(1億円産地づくり)を推進している。具体的には、農協営農指導員等に対する園芸指導力の向上や栽培技術の実証・確立、販路の開拓、専用機械や共同施設の整備などを支援している。 1億円産地づくりについては、現在、県内15農協で各々戦略品目が選定され、販売金額1億円の増加を目標に新規生産者の掘り起こしや作付拡大が取り組まれ、農協間で取り組み成果に差はみられるものの、全体としては、着実に出荷量や販売金額が伸びてきている。 表-3 農協別1億円産地づくり戦略品目一覧

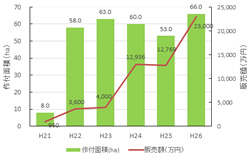

表-4 1億円産地づくりの年次別実績(農産食品課調べ)

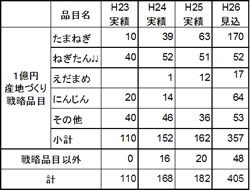

○新たな販路開拓 表-5 首都圏市場への野菜品目別出荷量の推移(t)

(農産食品課調べ) (農産食品課調べ)1億円産地づくりの取り組みにより、戦略品目の出荷量は年々拡大し、県内市場だけでは販売しきれない品目もみられるようになった。こうしたことから、県では北陸新幹線の開業も睨み、「とやまの食」を首都圏でPRするだけではなく、「情報発信」と「物流」の一体化を早期実現するため、平成24年から「首都圏とやまの野菜等販売促進活動事業」を実施している。具体的には、1億円産地づくりで生産拡大した戦略品目を主体に、県内市場に加え、首都圏市場への出荷も促進するため、物流も含めた首都圏出荷の体制づくりや都内量販店等でのPR販売を支援し、また、首都圏実需者と県内農業者等とのマッチング商談会を開催してきた。これらの取り組みにより、県産野菜の首都圏出荷量は大幅に拡大し、特に、たまねぎやえだまめの伸びが著しい。 ○1億円産地づくりの事例紹介《となみ野農協のたまねぎ大規模産地づくり》 JAとなみ野では、平成21年から「たまねぎ」の大規模産地づくりに取り組んでいる。 特に、大規模稲作経営体や集落営農組織に作付けを呼びかけ、県単独事業や国補助事業を活用しながらたまねぎ専用大型機械や大規模な選別調整施設などを整備してきた。また、出荷時期を国内のたまねぎ端境期にあたる7~8月とするため、平成25年に大型保冷施設を整備し、高温時の腐敗を防ぎ高品質なたまねぎを計画的に出荷している。 専用大型機械でのたまねぎ生産は県内で初めての取り組みであったことから、県や農協の技術指導者からなるプロジェクトチームを設け、「技術実証ほ」の設置や県外先進地視察調査など、試行錯誤しながら新たな栽培技術を組み立てた。そして、農業者と一体となった技術確立と生産振興が功を奏し、平成26年には98戸・組織で66ヘクタール作付けられた「たまねぎ」が県内市場や中京、首都圏市場等へ約2,700トン出荷され、販売金額は2億円を上回った。今後、更に技術向上を図り高品質生産と高単収に向けて、関係者の団結がより一層強まっている。 ※「技術実証ほ」…課題解決のための栽培技術を現地で再現・実証するために設けられたほ場で、効果の確認や周辺農家への普及を目的とする。 《いみず野農協のえだまめ大規模産地づくり》 JAいみず野では「えだまめ」と「いちご」の1億円産地づくりに取り組んでいる。 「えだまめ」については、これまで、JA管内の大半の営農組織が転作として大豆栽培に取り組んできたことから、大豆栽培技術を活かせる「えだまめ」を戦略品目に選定し、甘みとコクに特長のある黒大豆のえだまめ品種で商品の差別化を図っている。 「えだまめ」は収穫直後から鮮度の劣化が早く、鮮度保持対策が極めて重要である。このため、平成24年に大規模なえだまめ集出荷予冷施設を整備し、収穫直後からえだまめの温度が上がらないように低温管理を徹底している。 出荷先については、当初、県内市場のみであったが、出荷量が大幅に増加した平成24年に県内市場のえだまめ価格が暴落し、新たな販路開拓が必要となった。このため、JAでは首都圏市場のマーケティング調査を重ね、平成25年から大田市場や築地市場へ出荷したところ、「甘みが強く、黒豆特有のコクがあり美味しい」と高い評価を得た。ただ、一方では、「出荷期間が7月中旬~8月中旬までの約1ヶ月と短く、顧客がつきにくいことから出荷期間の拡大が必要」とアドバイスを受け、現在、出荷期間を6~9月に拡大するための生産出荷体制づくりに取り組んでいる。 |

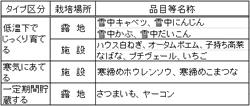

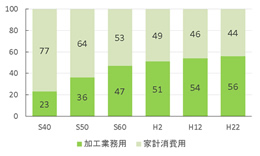

2 県内での新たな園芸の取り組みについて○とやまのカン(寒)カン(甘)野菜 平成23年より県農業技術課広域普及指導センターが中心となり、冬期間の県産野菜を増やそうと「とやまのカン(寒)カン(甘)野菜プロジェクト」が企画された。 『とやまのカンカン野菜』とは、「低温化でゆっくり育てる」「寒気にさらす」「一定期間貯蔵する」ことで野菜が糖度を増すなど、冬の寒さで美味しくなるメカニズムを最大限に利用した“とやま”ならではの冬期限定(12月下旬~2月)の高付加価値野菜である。 これまでも、水稲育苗ハウスや冬季の潜在的労力を活用し、冬どりのハウス白ねぎや寒締めホウレンソウの生産が取り組まれてきたが、このプロジェクトは、これら品目も含め、冬期間に出荷することで甘さが際だつ野菜14品目をカテゴリー化し、生産拡大を図るとともに、市場や量販店等と連携しながら本県の新たなブランド野菜として生産・販売振興する取り組みである。 現在、カンカン野菜の生産は徐々に拡大してきたものの、量販店や飲食店等からの引き合いが強く供給不足であることから、今後、さらなる生産拡大が課題となっている。  写真-3 県内量販店での販売状況とカンカン野菜マーク 近年、大規模稲作経営体が経営の複合化として園芸生産に取り組む事例が増え、中でも、水稲育苗あとのハウスを活用し、果樹のポット栽培や野菜、切り花の栽培が取り組まれている。ハウス内での栽培は、 特に、果樹ではイチジクやラズベリーをポットやコンテナに植え、水稲の育苗が終わればそれをハウス内に入れ栽培する取り組みが増えてきた。特に、小粒果実は水に触れると傷みやすいことから、ハウス内で育てることで高品質な果実が収穫でき、また、ポット栽培することで移動が可能となり水稲育苗ハウスが活用できる。現在、収穫された果実の大半は業務用として県内市場に出荷され、県内のホテルやレストラン、洋菓子店等で活用されている。 ○加工業務用野菜等の生産 食の簡便化志向が高まり、加工・調理食品の購入や外食など、食の外部化が進展する中、一般家庭では、生鮮野菜の購入額が減少傾向にあり、一方、サラダ等の加工調理品の購入額が増加傾向にある。こうしたことから、現在、国内で流通する野菜の約6割が加工業務用に仕向けられ、今後、さらに拡大すると考えられる。 県内では、富山市婦中町の音川地区で、古くから大かぶが生産され、千枚漬けやかぶら寿司の原料として県内外の食品会社へ出荷されている。他にも、赤かぶやだいこん、水ナスなども漬物原料として各地で生産出荷されている。また、加工業務用としてたまねぎやキャベツ、レタス、にんにくなどを生産する生産者も見られ、こうした取り組みは、作付け前に生産者と加工業者(または市場)の間で予め値決めを行い契約的に生産販売されている。 ○中食・外食関係者に県産野菜・果実の活用を促進 県では平成22年6月に富山県加工業務用野菜等供給拡大推進協議会(会長:県農林水産部次長)を設置し、県内の中食・外食関係者に県産野菜・果実の積極的な活用を推進している。 具体的には、中食・外食関係者に県産野菜・くだものの旬や産地を紹介するとともに、ホームページ『あぐリンク・とやま〈http://www.ag-link.jp/〉』を開設し、生産・出荷情報を発信している。  写真-7 県内シェフに県産野菜をPR  写真-8 県内シェフが県産野菜を試食し意見交換 |

3 おわりにこれまで、園芸作物は高品質生産に加え、外観や揃いなど見た目が重視されてきた。 しかし、加工業務用需要の高まりから、外観よりも加工歩留まりや価格が重視されるケースも多くみられ、社会変化が園芸需要を変え、ニーズに合った一体的な生産・流通・販売が求められるようになった。 こうした中、本県の園芸は転作としての取り組みでありリスクもあるが、園芸振興するにあたり、他県とは異なり新たな園芸の担い手として本県農業を支える大規模稲作経営体が多く控え、明るい未来を感じる。 今後、本県農業の担い手が積極的に園芸生産に取り組まれるよう引き続き関係機関と連携し、①消費起点の発想でニーズに対応できる商品づくり、②販路開拓、③栽培技術の早期習得、④専用機械・施設等の整備などを積極的に支援し、バランスの取れた新たなスタイルの富山県農業が展開されるよう努めてまいりたい。  写真-9 県内の大規模稲作経営体による加工業務用キャベツの契約栽培 |