橋梁の長寿命化対策の推進について富山県 土木部 道路課 |

|

|

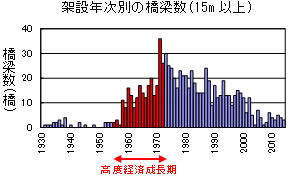

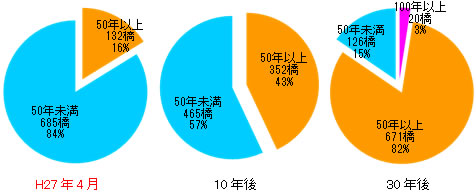

1 はじめに 富山県が管理する橋梁は、高度経済成長期以降に整備されたものが多く、今後、橋梁の修繕を行う時期が集中することが想定されます。 このため、予防保全的な維持管理への転換を図ることによって、ライフサイクルコストの縮減及び修繕・更新費用の平準化を図るため、平成22年度に富山県長寿命化修繕計画を策定し、平成23年度より優先度の高い橋梁から順次修繕を実施しています。 また、橋梁の架け替えについては、長寿命化修繕計画には含まれていませんが、老朽化が進み、長寿命化を図ることが困難な橋梁については、これまでも架け替えを進めてきており、ライフサイクルコストや耐震対策等を勘案のうえ、計画的に架け替えを実施していくこととしています。 |

2 長寿命化修繕計画の背景と目的

高齢化橋梁(50年以上経過)の割合

|

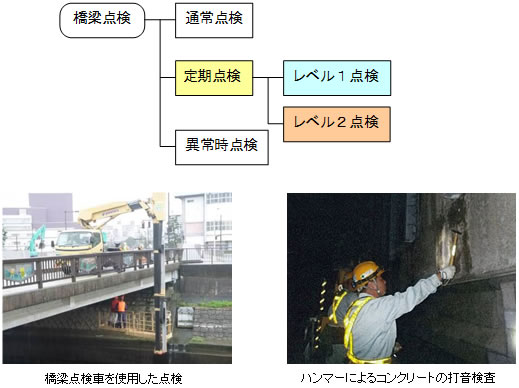

3 橋梁の状態把握に関する基本的な方針

-橋梁点検の種類・体系-

|

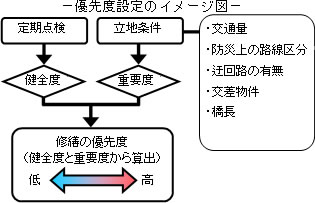

4 橋梁の長寿命化及び修繕・更新費用の縮減に関する基本的な方針

○橋梁の健全度と重要度に応じた「優先度」を設定し、優先度の高い橋梁から修繕を実施することを基本とします。

・ただし、橋の安全性に影響を及ぼすような特異な損傷があり、早期の対策が必要と判断される部材は最優先に修繕を実施します。

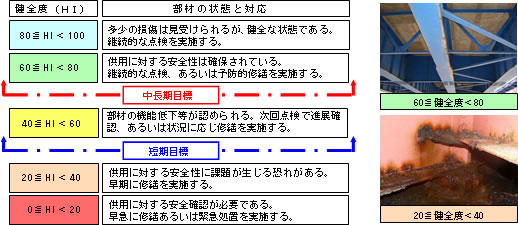

『健全度』

全く損傷がなく健全な状態を100とし、「損傷の進み具合」と「損傷種類の重大性」に応じて100から減点した評価点

○今後概ね10年間(H23~H32)で適切な管理水準※に引き上げ、それ以降は適切な管理水準を維持し、修繕・更新費用の縮減※※を目指します。

※「適切な管理水準」とは

・点検の結果、部材ごとに算出される『健全度』を管理水準の目安とします。 ・短期的目標として、今後概ね10年間で『健全度』40未満の橋梁に対する修繕を実施し、健全度の向上に努めます。 ・中長期的目標として、すべての橋梁において『健全度』60以上が維持できるような予防保全型の維持管理を行います。 ※※「修繕・更新費用の縮減」について

・適切な管理水準を維持することによって、橋梁の長寿命化を図ります。ただし、県管理橋梁における高齢化の進展状況から、すべての橋梁に対して長寿命化を図ることは困難であり、最低限の橋梁の架替えは必要です。今後、点検により把握する劣化状況や機能性、重要性、費用対効果などを勘案し、架替えについても検討を行います。

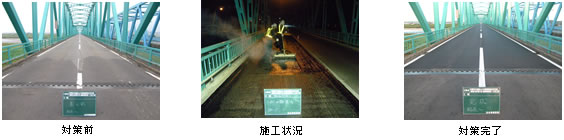

○予防保全型維持管理への方策として次のことに取り組みます。

橋面水対策

鋼橋防食機能の維持

コンクリートの劣化対策

|

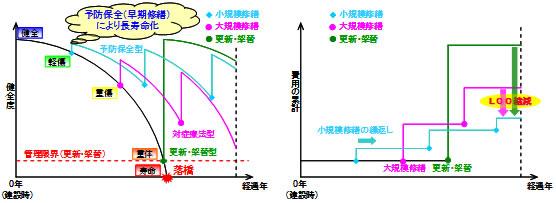

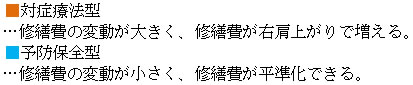

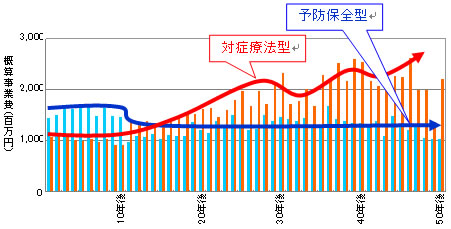

5 長寿命化修繕計画による効果○これまでの対症療法型から予防保全型の維持管理への転換により、①橋梁健全度の改善、②修繕費用の縮減、③修繕費用の平準化が可能となります。

≪50年間予測(試算)≫ ・橋長15m以上の橋梁の点検データをもとに、対症療法型の維持管理と予防保全型の維持管理による今後50年の健全度と修繕費用について試算したところ、次の結果が得られました。 [効果①]橋梁健全度の改善 予防保全型では、今後概ね10年間(H23~H32)で健全度を引き上げることによって、以後は適切な健全度を維持でき長寿命化が図れます。 [効果②]修繕費用(50年間)の縮減 [効果③]修繕費用の平準化   |

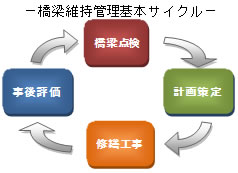

6 事後評価 ○点検結果や修繕結果をもとに事後評価を行い、修繕の優先度などを適宜見直し、計画に反映します。

○必要に応じて橋梁点検マニュアルを見直します。 ※平成27年4月にマニュアルを改訂しました。 |