「地方都市消滅」を巡る議論と富山県への示唆富山大学 経済学部教授 小柳津 英知 |

|

|

1 はじめに −衝撃を与えた2040年に消滅可能性都市896という予測−昨年夏に発行された増田寛也編『地方消滅』(中公新書)は、2010〜40年の間に「二〇〜三十九歳の女性人口」が五割以下に減少する市町村の数が全体のほぼ半数の896に及ぶと推計し、これらを「消滅可能性都市」と呼ぶとともに、消滅回避のため地域政策における「選択と集中」を提唱して注目を集めています。この推計を行った「日本創生会議」の座長である増田氏は、岩手県知事3期と総務大臣を歴任した地方行財政の専門家であり、地方圏人口の実情にも知悉されていることから、“真実味”のある予測として自治体関係者に衝撃を与えたのではないかと想像されます。 本稿は、この『地方消滅』(中公新書)の人口データについて(1)どのような前提で「消滅可能性都市」の数を推計したのか、(2)「消滅」を回避するために何をすべきと提言しているのか、(3)この“地方消滅論”に対する批判にはどのようなものがあるか、について簡単に紹介します。その上で、(4)現在の富山県への示唆となる点を考えます。 |

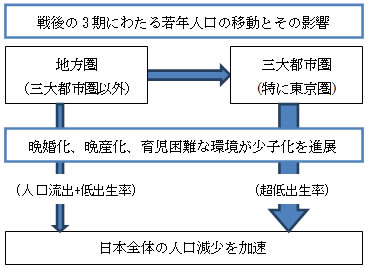

2 人口減少を加速させた地方圏から大都市圏への若年層人口の移動戦後のほとんどの時期で、地方圏から三大都市圏へ若年層を中心に大規模な人口移動が生じました。そして、若年層が将来は子供をつくるわけですから、地方圏は若年層という人口ばかりでなく、その子供たちの人口も失ったと考えられます。 この事を『地方消滅』では、地方圏は大都市圏に「人口再生産力」(=若年層)そのものを流出させたと捉え、地方圏の人口が加速的に減少している原因であると指摘しています。つまり、地方圏は「人口流出+低出生率」の状態にあります。 一方、大都市圏は地方圏から「人口再生産力」を得たものの、大都市圏は特に地方圏から移った若年層にとって子供を育てにくい環境にあるため、地方圏よりさらに出生率が低いのが現実です。すなわち、「超低出生率」の状態にあります。 このような背景から、地方圏から大都市圏に多くの若年層が移動すればするほど、日本全体の人口減少は加速するという悪循環に陥っている点を指摘しています(図1参照)。 図1 人口減少に影響を与えた地方圏から大都市圏への人口移動

|

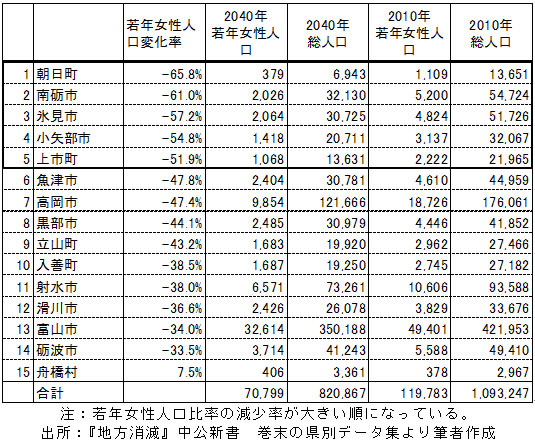

3 大都市圏への人口移動が収束しない場合に「消滅可能性」自治体数が増加(1)高齢化した東京圏では医療・介護人材が不足し地方圏から人口移動が続くと想定 『地方消滅』では、出生数 = 出生率 × 「若年女性人口」(注)と表せることから、たとえ出生率が上昇しても「若年女性人口」が著しく減少した場合、総人口減少に歯止めがかからない点に注意を促しています。 (注:出産の95%を占める「二〇〜三十九歳の女性人口」をこう呼んでいる) 国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来人口推計(平成25年3月推計)によると、二〇〜三十九歳の若年層が3割程度流出する地域では、現状の出生率が続く場合、「若年女性人口」は2040年にほぼ半減し、地域の人口減少は止まらず、人口維持のためには出生率が2.8〜2.9にまで上昇する事が必要となります。仮に出生率が直ちに2.0に回復したとしても、出生数に対する「若年女性人口」流出の減少効果が出生率の上昇効果を上回るため、人口減少が止まりません。そして、このような消滅の危機にある自治体の数を373(全体の二割)と推計しています。 ところで、上記の推計は地方圏から大都市圏への人口移動が拡大せず、将来、ある程度に収束する事が前提です。これに対して『地方消滅』では、大都市圏では将来、医療・介護分野で深刻な人員不足が生じるため、地方圏からの流入は継続するという前提で上記の地域別将来人口推計を再計算している点が特徴と言えます。 すなわち、人口移動が2010〜2015年の水準で続く場合には、2040年に「若年女性人口」が5割以下になる市町村の数は896(ほぼ半数)に達し、危機的な人口減少に直面することになります。こうした問題意識から、『地方消滅』はこれら896の市町村を「消滅可能性都市」と呼んでいます。さらに、人口1万人以下となる都市を「消滅可能性が高い」と表現を変えています。 さて注意すべきことですが、以上は、ある前提の下で「消滅の可能性」都市をいくつか推計した、というだけであって「必ず消滅する」という話ではありません。その意味で新書の書名は誤解を招きやすく、適切でないと私は思います。 (2)富山県の「消滅可能性」都市は5市町村 それでは、上記「日本創生会議」(注)が行った地域別将来人口推計における富山県の推計値とその特徴を表1と表2で見てみましょう。 (注)正しくはこの会議の中に設置された「人口減少問題検討分科会」が担当 表1「日本創生会議」による富山県の市町村別の人口推計

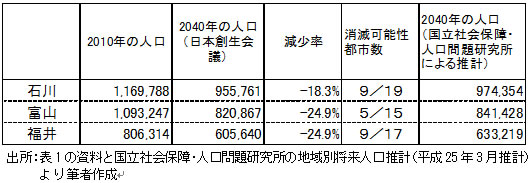

富山県の総人口は『地方消滅』のデータを作成した「日本創生会議」の場合、2010年の1,093,247人から2040年の820,867人へ、23.0%の減少を示すことになります。 表2のように、この減少率は国立社会保障・人口問題研究所の推計より大きくなっていますが、その理由は流出人口をより大きく見積もっているためです。なお、推計の方法は上述した前提にしたがっており、北陸新幹線開通の影響は特に考慮されていません。 次に「消滅可能性都市」ですが、その定義は2010〜40年までの「若年女性人口」の減少率が50%を超えるというものでした。富山県の場合、表1のように15市町村の内、5市町村が該当する事になります。また、人口が1万人未満になるため「消滅可能性が高い」市町村には、朝日町のみが該当しています。 表2「日本創生会議」による北陸三県の人口推計の比較

参考までに石川県と福井県の推計値を見ると、石川県の人口減少率は20%未満であり、地方圏の県ではかなり低い値となっています。この理由として、2010〜15年の大都市圏への流出人口比率が他の地方圏の県よりも低かった事が考えられます。 |

4 消滅可能性を回避するために「選択と集中」の推進を提唱(1)「地方中枢拠点都市圏」の形成で人口流出の食い止め 『地方消滅』では、地方都市の消滅(可能性)を回避するための具体的な政策提言もされており、そのロジックは以下のような特徴を持ちます。

このような政策提言をする根拠は、「・・・『選択と集中』の考えを徹底し、人口減少という現実に即して最も有効な対象に投資と施策を集中する・・」(『地方消滅』48頁)ためだと主張されています。また、東京圏が2020年のオリンピック・パラリンピックによって国際都市として魅力を増し、それが集中を強める方向に働くと危惧しているのも特徴と言えるでしょう。 (2)「希望出生率」を実現するためには女性活用や働き方の「改革」が必要 『地方消滅』では、国全体の少子化対策は「国民の希望する出生率(希望出生率)」を実現可能にすることである、と考えているのが特徴です。 そのための政策として、若年世代には結婚と出産・育児が可能な経済的基盤が必要であり、非正規雇用のキャリアアップと処遇改善、また結婚・妊娠・出産の支援を地方自治体こそ積極的に行うべきだとされます。 さらに、民間企業における女性活用と働き方の「改革」が必要性に言及され、ワークライフバランスマネジメントとそれに伴う長時間労働の是正や、結婚・出産・育児を含むキャリアパスのロールモデルの必要性等にも言及されています。 以上のように、少子化の背景にある日本の経済社会の抱える諸問題を指摘し、バランスよく改善案を提言していると感じられます。 |

5 「地方都市消滅論」に対する批判の概要しかし、私は『地方消滅』(=地方都市消滅論)の議論の立て方には疑問を感じます。まず、大都市圏への人口流出が収束しないという前提で「消滅可能性都市」の数を推計し、それを確定的な現実のように議論を進めているのは強引でしょう。さらに、「消滅可能性」を回避する地域政策における提言が「選択と集中」の一本槍で、他の様々な試みの可能性は軽んじられています。こうした点について、この分野の専門の研究者から少なくない批判がありますので、簡単に紹介します。 (1)現在でも地方の農山村集落は強靭、農山村移住支援こそ重要 小田切徳美著『農山村は消滅しない』(岩波新書)は、地方都市消滅論が実態を踏まえていないと多面的な批判を行っており、主なポイントは次の通りです。

山下祐介著『地方消滅の罠』(ちくま新書)は、地域政策で「選択と集中」のみを追求する事の問題をいくつかの点で批判しています。 まず、『地方消滅』の議論では、若年女性人口が大きく減り、人口が1万人未満になると「消滅可能性」が「消滅」になります。しかし、山下氏は、現在でもそのような自治体や集落は多く存在しており、自治体を人口規模のみで選別するのではなく、行政サービスを人口規模に合わせる方向にすれば良いと考えます。 また、「選択と集中」で変化や改革を一律に行うと、本来、消滅すべきでない地域を消滅させる危険があると批判し、「多様なものの共生」という考えが正しい解決策を生むと主張しています。 |

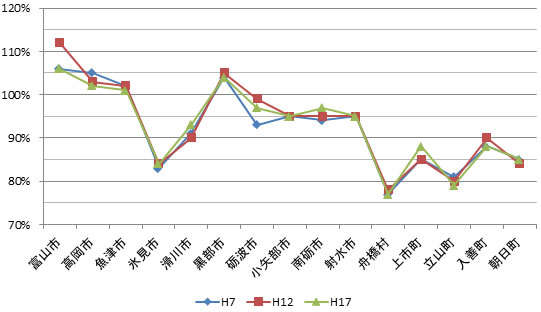

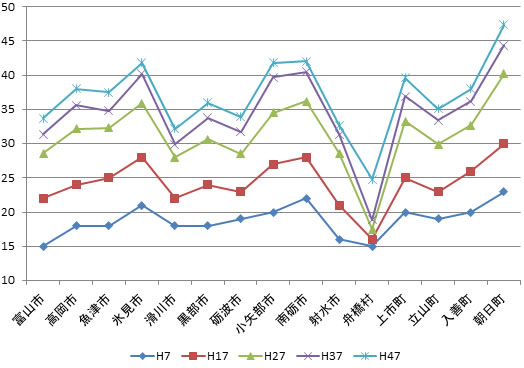

6 富山県への示唆『地方消滅』に関するこれまでの議論を踏まえて、最後に富山県への示唆となる点を考えてみたいと思います。 (1)「地方中枢拠点都市圏」の方向性が課題 『地方消滅』では、人口流出を食い止めるため、「地方中核都市」の果たす役割が重要とされました。それは、政府の「地方中枢拠点都市圏」構想とほぼ同じであり、富山県では中核市である富山市が中枢拠点として大都市への「人の流れ」を変える役割を期待されることになります。 ここで、図2で富山県の市町村の昼夜間人口比率(%表示)を確認すると、100以上なのは富山市以外に高岡市、黒部市、魚津市となっており、舟橋村の値の低さは富山市のベッドタウンとしての性格を表していると考えられます。そして、グラフに見るように市町村合併前から値のバラツキはほとんど変わっていない事に気づかされます。 図2 富山県市町村の昼夜間人口比率(%)

大都市への「人の流れ」を変えるほどの中枢性を期待するなら、富山市の昼夜間人口比率が現在より飛躍的に高くなる必要があると考えられます。また、表1の予測のように高岡市の地盤沈下は著しく、拠点性(昼夜間人口比率100%以上)を維持できるのでしょうか。こうした現状にあって、富山市に特化した拠点形成(選択と集中)を目指すのか、黒部市等も含む複眼的な拠点形成(多様性の維持)を目指すのか、の判断に迫られるのではないかと思われます。 (2)不確定なコンパクトシティ化の長期的影響 次に、富山県の市町村人口の高齢化率(%表示)の実績と予測をみたのが図3です。図2とほぼ逆の形のバラツキになっている事がわかります。また、今年度(平成27年度)から平成47年度にかけての高齢化の進み方は、それ以前(平成7年度→平成27年度)に比較すると緩やかな動きを示していますから、我々自身が日常生活に大きな影響を受けるほどの変化ではないとも言えます。 さて、『地方消滅』では、中核都市より規模の小さい自治体はコンパクトシティ化を進めるべきと提案していますが、ご存じの通り富山県では富山市が全国に先駆けて着手しました。富山市のコンパクトシティ化は、将来の高齢者への魅力度を増し、高齢化の高い他の市町村から人口が流入すると予想されます。 しかし、全ての小さい自治体がコンパクトシティ化を進めた場合、そうした町を若者が魅力に感じ定住するか疑問ですし、画一的な町並みになって固有の魅力を失う可能性も少なくありません。やはり「多様なものの共生」という観点を忘れずにすべきかも知れません。 図3 人口の高齢化率の見通し(%)

|