学校基本調査からみる高等学校卒業者の就職状況について統計調査課 宮脇 健一、安居 伊希子 |

1 はじめに文部科学省の学校基本調査は、幼稚園から大学まですべての学校について、学校数、学級数、在学者数、職員数などを調査し、調査結果は教育に関する貴重な基礎資料として利用されている学校教育全般に関する最も重要な調査の一つであり、統計法による基幹統計として、本年も5月1日を調査期日として、現在実施中です。 また、この調査は、昭和23年から毎年実施されていることから、統計資料により長期間を対象とした推移を追うことも可能です。 このため、今回のとやま経済月報では、高等学校卒業者の就職状況について、この半世紀(昭和36年から平成23年まで)を対象に、富山県の高等学校卒業者の就職率や産業別就職割合などをまとめましたものを、ご紹介します。 |

| «注意» 学校基本調査における卒業生に関する統計値は、例えば、平成23年調査による数値であれば、平成23年3月に卒業した者について、同年5月1日現在の状況をとりまとめたものです。 |

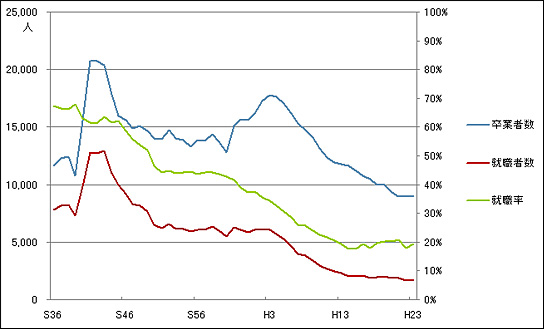

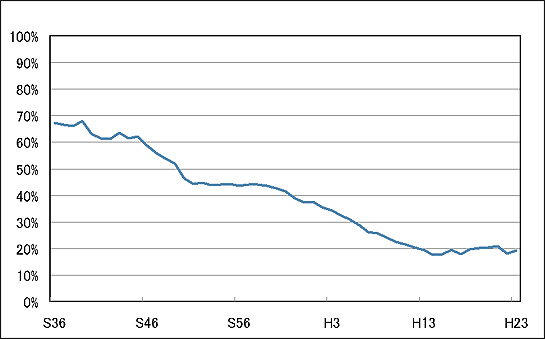

2 高等学校卒業者の就職率の推移昭和36年から平成23年までの50年間の富山県における高等学校卒業者の就職率の推移をみてみると、図1のとおり、昭和36年は67%でしたが、高度経済成長期は、昭和30年代後半が60%台後半、昭和40年代前半が60%台前半で、それぞれ横ばいで推移し、昭和40年代後半に大きく低下した後、昭和50年代は第2次オイルショックや円高不況などがあったものの40%台中ほどで推移、バブル経済の昭和60年代に入ると再び低下し、「失われた10年」といわれる期間も低下を続けて、平成13年に一旦20%を下回った後、20%前後で推移しています(「失われた20年」とも言われますが、この場合は、前半と後半では傾向が異なることになります)。 直近の平成23年の高等学校卒業者の就職率は19.3%で、全国平均の16.3%を上回っています。男女別では、男子が25.1%(全国平均19.4%)、女子が13.4%(全国平均13.3%)ですので、男子の率の高さにより男女全体で全国平均を上回る結果となっています。ご参考までに、昭和36年の高等学校卒業者の就職率は、富山県は67.2%(男子72.4%、女子61.4%)、全国平均64.0%(男子65.0%、女子62.9%)でした。 |

|

【図1 富山県の高等学校卒業者の就職率の推移】  |

|

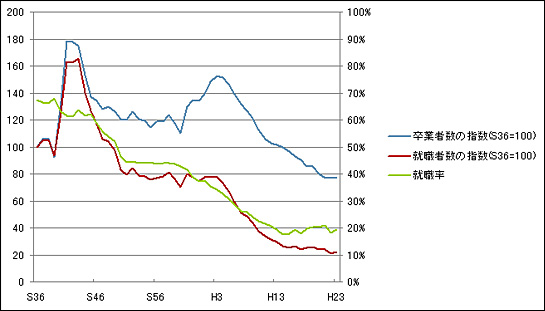

この間の高等学校卒業者数の推移は、昭和36年の約1万2千人が、第1次ベビーブーム世代の卒業にあたる昭和41年から43年には約2万1千人となるまで増加し、一転、昭和50年の約1万4千人まで減少、昭和50年代は横ばい傾向の範囲で増減し、昭和61年からは第2次ベビーブームのピークとなる平成3年の約1万8千人まで再び増加した後、ほぼ直線的な(毎年同程度の人数での)減少を続けて、平成21年の卒業者数の約9千人に至り、直近3年間は横ばいとなっています。 高等学校卒業者のうちの就職者数の推移については、図2のとおり、折れ線グラフでみると、昭和36年から高度経済成長が終わる昭和40年代後半までは高等学校卒業者数の推移の折れ線グラフに近い形状をし、昭和50年代からバブル経済の始まる昭和60年代初期は高等学校卒業者数と高等学校卒業者の就職率の推移と同じ横ばいの形状をし、平成に入ってからは、どちらかと言えば、高等学校卒業者の就職率の推移の折れ線グラフに近い形状をしています。この傾向は、図3のように、人数について、昭和36年の人数を100とする指数の折れ線グラフにしてみると、よりわかりやすいと思われます。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

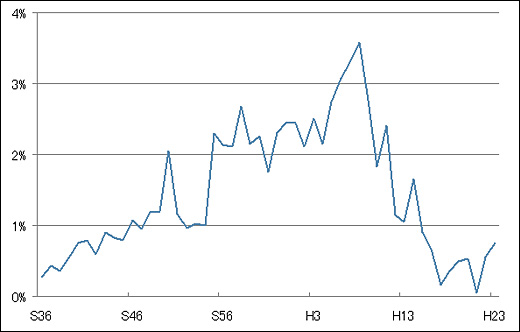

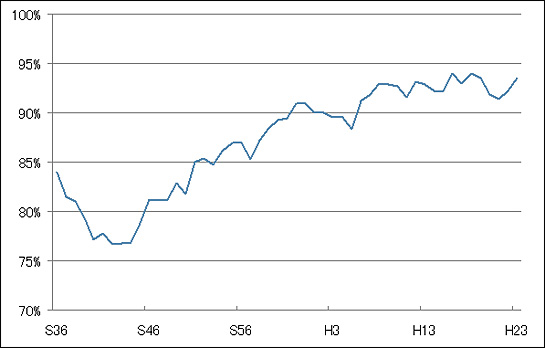

3 県内就職率の推移昭和36年から平成23年までの50年間の富山県における高等学校卒業者のうちの就職者の県内就職率の推移をみてみると、図5のとおり、昭和36年は84%でしたが、高度経済成長期間中に77%までに低下したものの、昭和40年代後半に就職者数の減少がみられるころから上昇に転じ、昭和50年代に就職者数が横ばいであった時期には増減を繰り返しながらも概ね直線的な上昇傾向を示してバブル経済があった昭和62年までに91%まで上昇しました。その後は、バブル経済後の景気後退期に若干低下したものの、平成6年から平成23年までは91%台から94%台の間で推移しています。 なお、直近の平成23年の高等学校卒業者のうちの就職者の県内就職率は93.6%で、全国平均の81.0%を大きく上回る全国第2位となっています。 |

【図5 富山県の高等学校卒業者のうち就職者の県内就職率の推移】

|

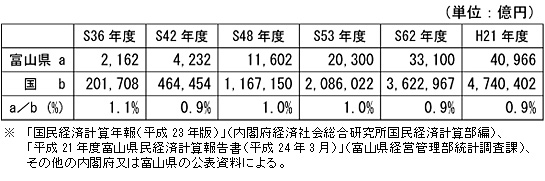

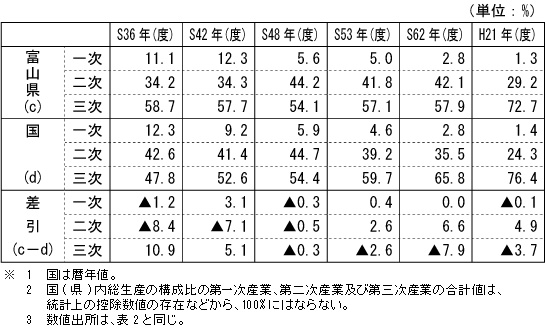

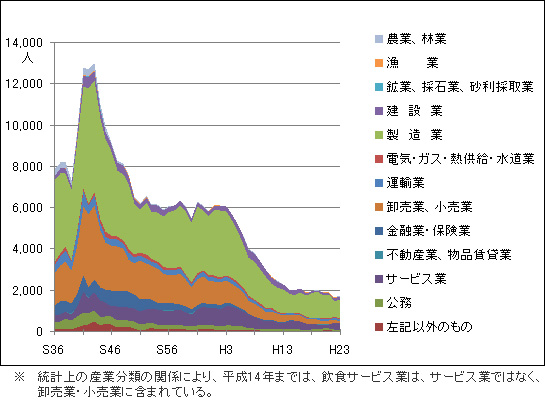

昭和40年代後半は高等学校卒業者のうちの就職者数が減少していたことも県内就職率上昇に影響したと考えられますが、昭和50年代の傾向的な上昇については、国土の均衡ある発展を目指して昭和37年以来5次にわたり策定された全国総合開発計画や地域振興の様々な取組みの結果と考えられます。 富山県民手帳(平成24年)資料編「富山県の主なできごと」で、昭和36年から初めて90%を超えた昭和62年(90.9%)までの期間をみてみると、昭和38年に富山空港開港、黒部ダム完成、昭和39年に富山・高岡地区新産業都市指定、昭和43年に富山新港開港、昭和44年に北陸本線全線複線電化、昭和46年に立山黒部アルペンルート全線開通、昭和50年に富山医科薬科大学開学(平成17年に、現富山大学に、再編・統合)、昭和59年に富山新空港開港(ジェット機就航)など、重要な社会資本の整備が並んでいます。また、直後の昭和63年には北陸自動車道が全線開通しています。 この間の富山県の県内総生産(名目)は、表2とおり、昭和36年度に約2千億円、この50年で高等学校卒業者のうちの就職者の県内就職率が最も低かった昭和42年度に約4千億円の規模であったものが、昭和48年度には約1兆2千億円と1兆円を超え、昭和53年度には2兆円も超え、県内就職率が90%を超えた昭和62年度には3兆3千億円の経済規模になっています(直近統計値では、平成21年度県内総生産(名目)は、約4兆1千億円)。 表2で、国民総生産(名目)との対比をみてみると、経済規模は約1%程度のまま大きな変化はみられませんが、これを、表3のように、産業区分(第一次産業、第二次産業、第三次産業)で県内総生産(名目)と国内総生産(名目)の構成比の差をみてみると、富山県では、工業の発展で高度経済成長し、その後の所得水準向上に伴う消費者ニーズの多様化や企業・消費者のサービスニーズの拡大による経済のサービス化・ソフト化が進む時期において、第二次産業分野で全国平均の付加価値生産の構成比率に追い付き、追い越す生産活動の増加があったことから、高等学校卒業者のうちの就職希望者が県内で就職するための雇用拡大が進んだと考えられます。 |

|

【表2 国民総生産(名目)と県内総生産(名目)】

|

【表3 国(県)民総生産(名目)における第一次・第二次・第三次産業の構成割合】  |

| «参考3» 平成23年の高等学校卒業者のうちの就職者の県外就職者に関する就職先都道府県は、石川県が最も多く、大阪府、愛知県、東京都と続きます。 なお、平成23年に、県外の高等学校を卒業し富山県内に就職した者の出身都道府県では、石川県が最も多く、次いで福井県であり、北陸からの就職者で多くが占められています。 |

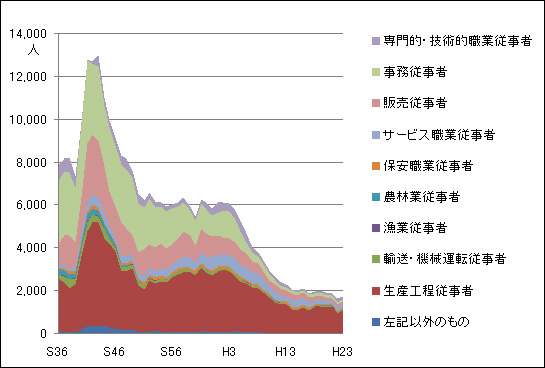

4 職業別就職状況昭和36年から平成23年までの50年間の富山県における高等学校卒業者のうちの就職者の職業別就職者数の推移をみてみると、図6及び図7のとおり、昭和36年では事務従事者となった者の人数が最も多く、次いで生産工程従事者となった者の人数が多い状況でした。この事務従事者数と生産工程従事者数は、昭和41年から昭和51年にかけて順序の逆転、再逆転、再々逆転がみられ、それ以降は、生産工程従事者数が最も多いまま人数差は拡大し、バブル経済の頃は千5百人以上、直近10年間はやや縮まって千人程度の人数差で推移します。 一方、事務従事者数は、昭和50年代にピーク(昭和41年)の3分の1以下になるまで減少し、バブル経済の頃は横ばいで、(僅差の3番目となった昭和63年を除き)2番目に多い状態で推移しましたが、平成6年に販売従事者となった者の人数に、平成7年にはサービス職業従事者となった者の人数に順位を譲り、それ以降3番目以内に順位を回復することはありませんでした。 販売従事者数とサービス職業従事者数は、平成6年以降、概ね同程度の人数で2番目と3番目の順位を入れ替わりながら推移していましたが、ここ2年では、医療や福祉の人材など専門的・技術的職業従事者となった者の人数が、平成22年にサービス職業従事者と同数での2位、平成23年に3位と増えています。 |

【図6 富山県の高等学校卒業者のうち就職者の職業別就職者数の推移】

|

【図7 富山県の高等学校卒業者のうち就職者の職業別構成割合の推移】

|

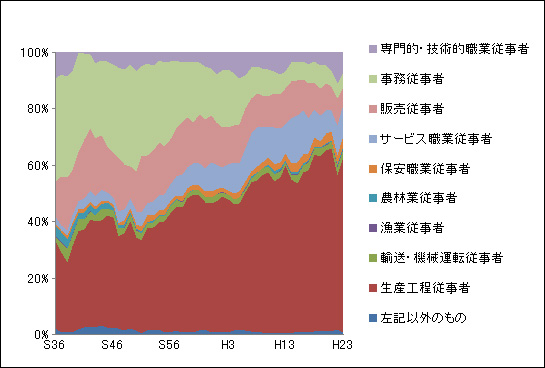

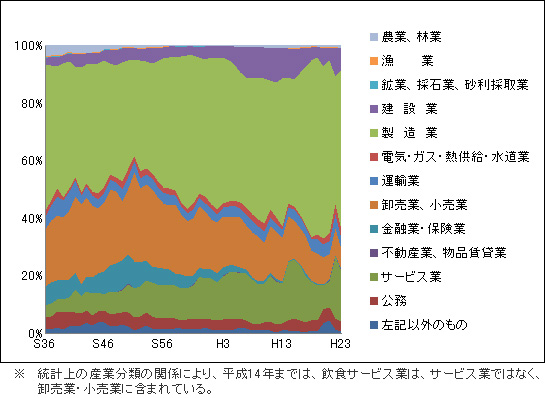

5 産業別就職状況昭和36年から平成23年までの50年間の富山県における高等学校卒業者のうちの就職者の産業別就職者数の推移をみてみると、図8及び図9のとおり、全期間を通して製造業が最も多く、昭和30年代後半は3千5百人から4千人弱で同一年の全体に占める構成比は40%台後半、昭和40年代前半は4千5百人から5千5百人(構成比は40%台前半)、昭和40年代後半から平成6年までは2千人から3千2百人の間(同34〜54%)で増減し、その後、千人台で推移(同45〜52%)し、平成14年に一旦千人を下回った後、千人前後(同44〜62%)で推移しています。 製造業が多くを占める構成は、職業別就職状況において生産工程従事者数が多かったことからも、わかりやすいところと思われます。次いで、卸売業・小売業やサービス業が全期間を通じて一定程度の大きい構成比を得ていますが、これも職業別就職状況において販売従事者数とサービス職業従事者数が多い部類にあったことと重なっています。 |

【図8 富山県の高等学校卒業者のうち就職者の産業別就職者数の推移】

|

【図9 富山県の高等学校卒業者のうち就職者の産業別構成割合の推移】  |

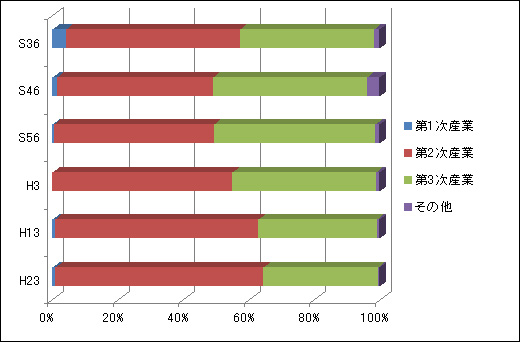

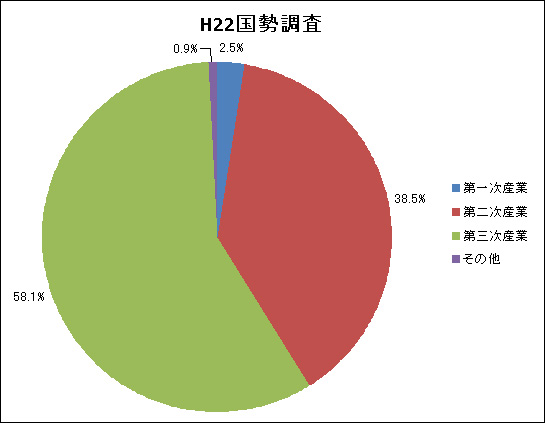

| «参考4» 富山県の県内総生産(名目)においても、表3のとおり、50年間では全国と同様の産業構造の変化(第三次産業の比率の上昇)がみられますが、高等学校卒業者のうちの就職者の産業別就職者数については、第一次産業、第二次産業、第三次産業別の状況を10年毎の状況で比較してみると、図10のとおり、第二次産業への就職者の比率が高まっています。 なお、直近の平成23年の高等学校卒業者のうちの県内就職者の産業別就職割合では、第二次産業への就職割合の66.0%は、全国平均の47.8%を大きく上回る全国第2位となっています。

|

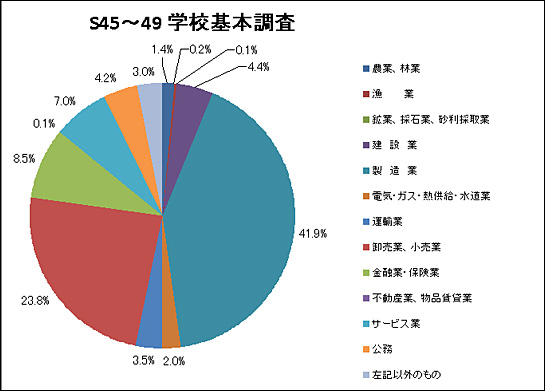

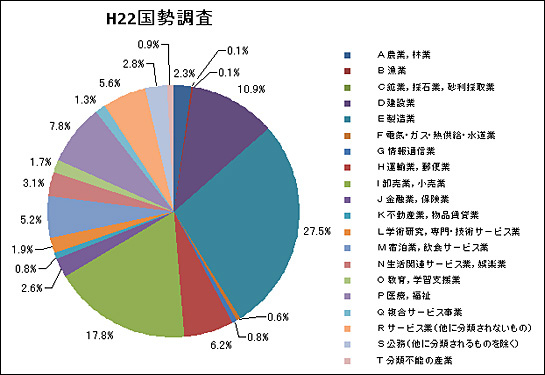

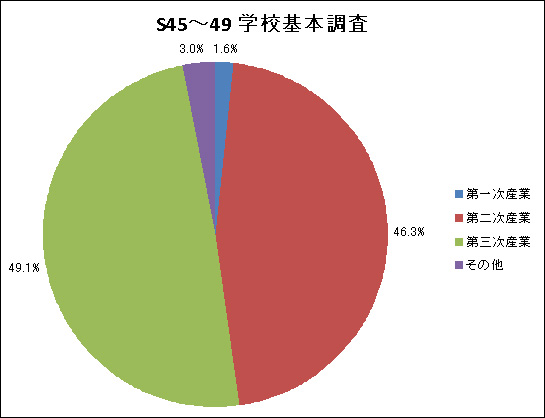

6 おわりに〜昭和40年代後半の産業別就職状況と平成22年国勢調査結果を比較して〜ここまでは、学校基本調査結果から昭和36年から平成23年までの50年間についてご紹介してきましたが、最後に、直近の国勢調査との比較を加えて、昭和45年から49年までの富山県の高等学校卒業者(概ね昭和26年から昭和30年生まれ)のうちの県内就職者の35年から40年後(平成22年国勢調査時に概ね55歳から59歳)の産業別就業状況について、考えたいと思います。 まず、学校基本調査ですが、昭和45年から49年までの高等学校卒業者のうちの就職者数は43,189人で、そのうち県内就職者数は34,958人(加重平均での県内就職率は80.9%)でした。 この昭和45年から49年までの高等学校卒業者のうちの就職者の産業別就職状況は、図11のとおりです。残念ながら高等学校卒業者のうちの県内就職者についての産業別就職状況の数値は無いことから、表3で昭和48年度には富山県の県内総生産(名目)の産業別構成比が国内総生産国(名目)の産業別構成比と近似していたこともあり、ここでは、全就職者の8割を占める県内就職者の産業別就職状況は、全就職者の状況と同じと考えることとします。 |

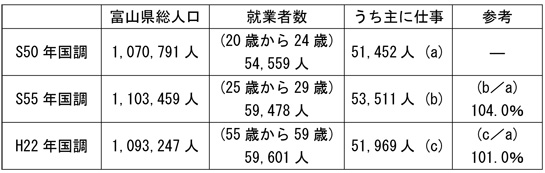

次に、国勢調査ですが、5歳区切の就業者数が公表されていますので、昭和45年から49年までの富山県の高等学校卒業者のうちの就職者については、昭和50年国勢調査の20歳から24歳の就業者数の中に概ね含まれることとなります。当時の国勢調査では、最終卒業学校の種類別就業者数の公表値は無いことから、大学卒業者などを含めて、次の昭和55年国勢調査の25歳から29歳の状況とともに、直近の平成22年国勢調査の55歳から59歳の状況をみてみると、表4のとおり、就業者数が昭和50年国勢調査結果より多くなっています。これは、昭和55年国勢調査では直近の平成22年国勢調査と同程度までに増加していることから、昭和50年時点では大学等進学者の一部が就職年齢に到達していなかったことによるものと考えられます。ただし、該当区分の女性の就業者数も調べてみると、昭和50年国勢調査27,108人(うち家事のほか仕事が2,204人)、昭和55年国勢調査23,772人(うち家事のほか仕事が5,136人)、平成22年国勢調査26,686人(うち家事のほか仕事が6,729人)となっていましたので、一定数の女性については、子育て後、再就業を選択されていないと考えられます。 富山県の県外との社会移動率(総人口に対する県外移動者数の割合)は、昭和50年以降、転入・転出ともにほぼ2%弱(毎年県外転入者と転出者が各2万人程度)と全国的にも低水準(平成22年で、人口転入率は全国第43位、人口転出率は全国第45位)であることから、Uターン現象の影響を考えても、平成22年国勢調査におけるこの年齢層の最終卒業学校を高等学校とする者と、昭和45年から49年までの学校基本調査対象者は、女性の非労働力化に伴う影響以外は、差し支えない変化の範囲に収まり重なっていると考えられます。 |

【表4 国勢調査による就業者数(昭和26年から昭和30年生まれ)の変化】  |

そして、平成22年国勢調査から最終卒業学校を高等学校とする富山県の55歳から59歳の就業状況をみてみると、就業者数は33,650人で、産業別就業者割合は、図12のとおりでした。 人数は、学校基本調査の34,958人から33,650人ですので、当時の女性の高等学校卒業者の就職率と、35年から40年経過による非労働力化を考えると、ほぼ妥当な水準と考えられます。また、当時の女性の高等学校卒業者の就職率などから、女性の非労働力化の影響は、2千人程度で、5%程度有り得ると見込みます。 その上で図11と図12をみてみると、最も割合の変化が大きい製造業(41.9%→27.5%)については、様々な影響を考慮しても、多くの就業者が他の産業分野に移ったものと考えられます。次いで割合の変化が大きいのは卸売業・小売業(23.8%→17.8%)や金融業・保険業(8.5%→2.6%)ですが、それぞれ5%程度の変化であったことから、女性の就業変化の影響も大きかった可能性も考えられるところです。また、就業者の移行先となった最も大きい産業は、やはりサービス業(7.0%→26.6%)であったものと考えられます。 |

おわりとなりますが、図11と図12を第一次産業、第二次産業、第三次産業別に整理すると、図13及び図14のとおり、この年齢区分においても、ここ35年から40年間に起こった産業構造の変化(第三次産業の比率の上昇)に沿った就業先の移動がみられるところです。 |

|

|