����22�N���������u�l������{�W�v�v�u�Y�Ɠ���{�W�v�v

|

���������ɂ���

����22�N�����́A�l�������Љ���}���āA�l���Ɛ��т̓����̂ق��A�Y�ƍ\����ٗp�`�Ԃ̏Ȃǂ�c��������̂ƂȂ��Ă��܂��B�����ł́A����܂łɌ��\���ꂽ�l������{�W�v�ƎY�Ɠ���{�W�v�̕x�R���Ɋւ��錋�ʂ���A�����I�Ȃ��̂��������Љ�܂��B �Ȃ��A����22�N���������̌��ʂ́A24�N11�����\�\��̐E�Ɠ���{�W�v���͂��߁A������������\�����\��ł��B |

�i����22�N���������̒��������́A����22�N10��1���ł��j |

�P�D�l���i1�j���l���@�`�l���̌������������Ă���`����22�N10��1�����݂̕x�R���̑��l����1,093,247�l�ŁA�O��(����17�N)�ɔ�ׂāA18,482�l�A1.7%����(�S�� 0.2%����)���܂������A�S������(�s���{���ʏ���)�͂P�オ��A37�ʂƂȂ�܂����B 5�N���Ƃ̐l���y�ѐl���������̐��ڂ��݂�ƁA���a40�N�Ɉꎞ�����������̂́A���������ɂ�����x�R���̐l�����ő��ł���������7�N�܂ł͑����������܂������A���̌�͌����ɓ]�������������������X�ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B�i�\1-1�j �S���̐l����128,057,352�l�ŕ���17�N�ɔ��0.2%��(�A���A���{�l�l����0.3%��)�ƒ����J�n�ȗ��Œ�̐l���������ƂȂ�܂����B�l�������������̂�9�s�{���ŁA���������ł������͓̂����s��4.6%�A���������ł������̂͏H�c���́�5.2%�ł����B�i�\1-2�j |

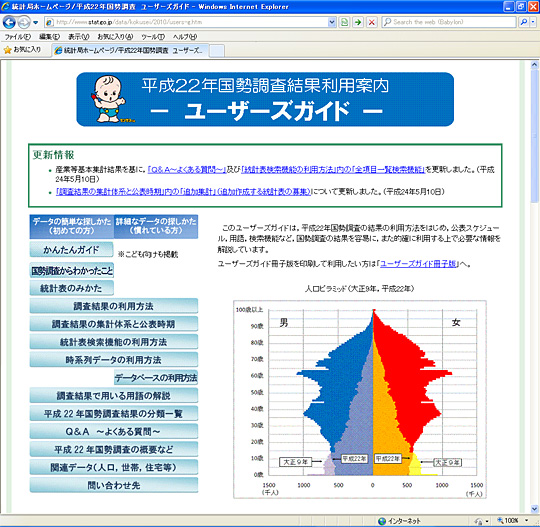

�i2�j�N��ʐl���@�`15�Ζ����l���͉ߋ��Œ�A65�Έȏ�l���͉ߋ��ō��`���l����N��3�敪�ʂɂ݂�ƁA15�Ζ����l����141,936�l�i���l����13.0%�j�A15�`64�ΐl����662,072�l�i��60.8%�j�A65�Έȏ�l����285,102�l�i��26.2%�j�ŁA����17�N�ɔ�ׂ�15�Ζ����l����5.1%�����A15�`64�ΐl����5.8%�������A65�Έȏ�l����10.4%�������܂����B �S���A�x�R���Ƃ��A15�Ζ����l���̊����͒����J�n�ȗ��Œ�A65�Έȏ�l���̊����͒����J�n�ȗ��ō��ƂȂ�܂����B�i�}1-1�A�\1-3�j |

�����̏��݂�ƁA���ꌧ�́A15�Ζ����l��������17.8%�Ńg�b�v�A65�Έȏ�l��������17.4%�ōʼn��ʂł����B�����s�́A15�Ζ����l��������11.4%�ōʼn��ʁA15�`64�ΐl��������68.2%�Ńg�b�v�ł����B �H�c���A�������A���m���́A65�Έȏ�l�������ł͏��3���A15�`64�ΐl�������ł͉���3�����߂Ă��܂��B�i�\1-4�j |

�i3�j�z��W�@�`��r�I�Ⴂ����̖������㏸���ڗ��`15�Έȏ�l����z��W�ʂɂ݂�ƁA�j���́u�����v��28.0%�A�u�L�z��v��65.2%�A����ʣ��3.4%�A�u���ʁv��3.4%�ƂȂ��Ă��܂��B �����́u�����v��18.1%�A�u�L�z��v��59.2%�A����ʣ��17.9%�A�u���ʁv��4.8%�ƂȂ��Ă��܂��B�i�\1-5�j |

|

�������́A�j���S�̂ł�28.0%�A�����S�̂ł�18.1%�ŁA�S�����ʂ͒Ⴂ�����琔���Ēj��12�ʁA����4�ʂƂȂ��Ă��܂��B �������Ȃ���A�N��w���Ė��������݂�ƁA�͈�l�ł͂���܂���B25�`49�ɂ��āA5�ΊK���ʂɕ���22�N�̖�������2�N�Ɣ�ׂĂ݂܂��B �i�j���j25�`29�ł�9.9�|�C���g�̏㏸�ł����A30�`34��19.1�|�C���g�㏸���A35�`39�A40�`44�A45�`49�ł�17.7�`16.3�|�C���g�̏㏸�ƂȂ��Ă��܂��B �S���̖������Ɣ�ׂ��(����22�N)�A�ǂ̔N��K���ɂ����Ă��S�����Ⴍ�A�܂��A25�`29��30�`34�ł͍���1�|�C���g�����ŁA�S�����ʂ͂��ꂼ��36�ʁA35�ʂƂȂ��Ă��܂����A35�`39�Έȍ~�͑S���Ƃ̍������X�ɊJ���āA�S�����ʂ��オ���Ă䂫�܂��B �i�����j25�`29��25.7�|�C���g�A30�`34��23.2�|�C���g�Ƒ傫���㏸���A35�`39�ł�15.2�|�C���g�㏸���܂����B�j���Ɠ��l�ǂ̔N��K���ɂ����Ă��S�����Ⴍ�A�܂��A�S�����ʂ�25�`29�ł�27�ʂł����A�N�オ�オ��ƂƂ��ɏ��ʂ��オ��A45�`49�ł�3�ʂƂȂ��Ă��܂��B�i�}1-2�A�\1-6�j |

�i4�j�O���l�l���@�`�ł������O���l�̓u���W���l���璆���l�ց`�����ɍݏZ����O���l��11,002�l��(�S�l����1.0%)�A����2�N�ȍ~�̋}���ȑ����͂����܂��āA����17�N�ɔ�ׂ�415�l(3.9%)�̑����ɗ��܂�܂����B �O���l�̊��������Еʂɂ݂�ƁA�u���W��������17�N�ɔ�ׂ�15.7�|�C���g����17.8%�ƂȂ����A������8.9�|�C���g������40.9%�ƂȂ�A�����ɍݏZ����O���l�ōł������̂̓u���W���l�ɂ���蒆���l�ƂȂ�܂����B�i�}1-3�A1-4�j |

|

�}1-3 �x�R���̊O���l�l���̐���  |

|

�}1-4�@�x�R���̍��ЕʊO���l�����̐���  |

�i2�j���т̎�ށA�Ƒ��ތ^�@�`�P�Ɛ��т̑����������`��ʐ��т��Ƒ��ތ^�ʂɂ݂�ƁA�u�v�w�Ǝq�����琬�鐢�сv���S�̂�26.6%�ƍł������A�����Łu�P�Ɛ���(��l��炵����)�v��24.2%�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B �u�P�Ɛ��сv���͂��߂Ƃ��āA�u�v�w�݂̂̐��сv�A�u�ЂƂ�e�Ǝq�����琬�鐢�сv�̊����������Ă��Ă���̂ɑ��āu�v�w�Ǝq�����琬�鐢�сv�̊����͏��X�Ɍ������Ă���A�u�P�Ɛ��сv�Ɓu�v�w�Ǝq�����琬�鐢�сv�̍��͏k�܂��Ă��܂��B�i�S���ł́A�u�P�Ɛ��сv���u�v�w�Ǝq�����琬�鐢�сv�������čő��ƂȂ�܂����B�j �܂��A�u3���㐢�сv�̊����͌�����������16.1%�ƂȂ������̂́A�S�����ʂ͕���17�N�Ɠ���5�ʂł����B�i�}2-1�j |

�����̏��݂�ƁA�u�P�Ɛ��сv�̊������S���g�b�v�̓����s�́u3���㐢�сv�̊����ł͍ʼn��ʂƂȂ�A�u�P�Ɛ��сv�̊������ʼn��ʂ̎R�`���́u3���㐢�сv�̊����ł̓g�b�v�ƂȂ��Ă��܂��B�i�\2-2,2-3�j |

|

�i3�j����Ґ���65�Έȏ�̐��ш��̂��鐢�т́A����17�N�ɔ�ׂ�8.9%������182,851���тł����B �����A�u�P�Ɛ���(��l��炵�����)�v�́A����17�N�ɔ�ׂ�24.4%����31,441���тŁA�j���ʂł͒j��7,739�l�A�����͂���3�{��23,702�l�ƂȂ��Ă��܂��B 65�Έȏ�l���̒��ň�l��炵����҂���߂銄���́A�j��6.6%�A�����͂���2�{�]���14.2%�ł����B �܂��A65�Έȏ�l���̂����A�V�l�z�[�����́u�Љ�{�݂̓����ҁv�́A����17�N�ɔ�ׂ�57.3%��������13,355�l�ƂȂ����A�u�a�@�E�×{���̓��@�ҁv��37.5%������5,593�l�ł����B�i�\2-4�A2-5�j |

�R�D�Z��̏��i1�j�Z��̏��L�̊W�@�`�����Ɨ��́A�S��1�ʂ��ێ��`�����Ɨ�(�Z��ɏZ�ވ�ʐ��тɐ�߂�u�����Ɓv�̊���)��78.35%�ŁA���a35�N�����ȗ��A���őS��1�ʂ��ێ����܂����B �������A�x�R���ł͎����Ƃ������������Ŗ��c�̎؉Ƃ��������Ă���A�����Ɨ��͊ɂ₩�Ȓቺ�������āA2��(�H�c���A78.34%)�Ƃ̍��͋͂��ɂȂ�܂����B�i�}3-1�A�\3-1�j |

�S�D�Y���i1�j�J���͐l���@�`���l�����l�A�����X���������`15�Έȏ�l��(�J���͏�Ԃ��s�ڂ̎҂�����)�́A����17�N�ɔ�ׂ�2.3%��(�S����2.2%��)��931,143�l�ƂȂ�܂����B �����A�J���͐l���́A����17�N�ɔ�ׂ�4.7%���ƑS��(2.6%��)�����傫����������576,413�l�ƂȂ�܂����B�J���͐l�����A���l���Ɠ���������7�N���s�[�N�Ɍ����������Ă��܂��B�i�\4-1�j |

|

�\4-1�@�J���͐l���E�J���͗����̐���  |

| ���J���͐l���Ƃ� | �A�Ǝ҂Ɗ��S���Ǝ҂̌v�i��Ǝ�w�A�w�����͔�J���͐l���j |

| ���J���͗��Ƃ� | 15�Έȏ�l��(�J���͏�Ԃ��s�ڂ̎҂�����)�ɐ�߂�J���͐l���̊��� |

�i2�j�J���͗��@�`�����̏ɕω��`�J���͗���61.9%(�S��61.2%)�ŁA����17�N�ɔ��1.6�|�C���g�ቺ���܂����B�j���ʂɂ݂�ƁA�j����73.1%(�S��73.8%)�A������51.8%(�S��49.6%)�ŁA����17�N�ɔ�גj����2.4�|�C���g�̒ቺ�A������0.8�|�C���g�̒ቺ�ƂȂ�܂����B �ߔN�A�����̘J���͗��ɂ͕ω����݂��܂��B�����̔N��K���ʘJ���͗��́A�܂���O���t�ł�2�̎R������M���^�ł����A25�`29��30�`34�̘J���͗����㏸����M���̒J���Ȃ��Ă��܂��B 50�`54�A55�`59�A60�`64�ł��㏸��(����60�`64�͕���17�N����22�N�̊Ԃ�6.0�|�C���g���㏸)�A�O���t�̌`���j���Ǝ������̂ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�i�}4-1�A�\4-2�j �S���ł��A��q�̔N��K���ŘJ���͗��̏㏸���ڗ��ɂȂ��Ă��܂��B |

�i3�j�A�ƎҐ��A�ƎҐ���546,363�l�ŁA����17�N�ɔ�ׂ��5.5%����(�S�� 3.1%����)���܂����B�j���ʂɂ݂�ƁA�j����302,575�l�A������243,788�l�ŁA����17�N�ɔ�גj����6.6%��(�S�� 4.6%��)�A������4.1%��(�S�� 1.0%��)�ƂȂ�܂����B �@�Y��3����ʏA�Ǝ��A�Ǝ҂��Y��3����ʂɂ݂�ƁA��1���Y�Ƃ�18,916�l�A��2���Y�Ƃ�182,225�l�A��3���Y�Ƃ�334,233�l�ƂȂ�A����17�N�ɔ�ׂĂ�������������܂����B�i�\4-3�j ��1���Y�ƂƑ�2���Y�Ƃ̏A�ƎҊ����͒ቺ�X���������Ă��܂����A�x�R���̑�2���Y�Ƃ̏A�ƎҊ����́A����17�N�Ɉ��������S��1�ʂł����B�i�}4-2�j |

�A�Y�Ƒ啪�ޕʏA�Ǝ��A�Ǝ҂��Y�Ƒ啪�ޕʂɂ݂�ƁA������(131,878�l)���ł������A2�ʂ́u�����ƁA�����Ɓv(86,300�l�j�A�����ŕ���17�N���傫���l�����������u��ÁA�����v(60,302�l�j���u���Ɓv(50,031�l)����3�ʂƂȂ�܂����B ����17�N�����A�ƎҐ����������Y�ƕ��ނ�5�݂̂ŁA8��l�]�葝�������u��ÁA�����v�̂ق��́A68�`251�l�̑����ɂƂǂ܂��Ă��܂��B �t�ɁA�A�ƎҐ������������Y�Ƃ́A�u�����ƁA�����Ɓv�́�10,673�l���͂��߁A�u�T�[�r�X�Ɓv��9,297�l�A�u�����Ɓv��8,135�l�A�u���Ɓv��7,985�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�i�\4-3�j �Ȃ��A�����Ƃ͏A�Ǝ҂����炵�����̂́A�A�ƎґS�̂ɐ�߂銄����24.1%�őS��4�ʂł����B |

�i4�j�v�w�̘J���͏��

����17�N�Ɣ�ׂ�ƁA���������т�8,774���сi6.1%�j�����A����������2.1�|�C���g�ቺ���đS�����ʂ�3�ʂ���5�ʂɉ�����܂����B�i�\4-4�j |

�i5�j�O���l�̘J���͏�������ɍݏZ����O���l(11,002�l)�̂����A�Ǝ҂�6,469�l�ŁA����17�N�ɔ��520�l�������Ă���A�S�A�Ǝ҂ɐ�߂�O���l�A�Ǝ҂̊�����1.2%�ƂȂ�܂����B �Y�Ƒ啪�ޕʂɂ݂�ƁA�����Ƃ�3,692�l�őS�̂�57.1%���߁A�S���Ƃ�23.5�|�C���g���̍�������܂��B�i�\4-5�j |

|

�\4-5�@�Y�Ƒ啪�ޕʊO���l�̏�  |

�i6�j�]�Ə�̒n���A�Ǝ҂��]�Ə�̒n�ʕʂɂ݂�ƁA�ٗp�҂�442,193�l�ŏA�Ǝ҂�80.9%���߂Ă��܂�(�S��77.6%)�B����17�N�ɔ�ׂďA�ƎҐ����������̂́u�����v�݂̂ŁA���̋敪�͌������Ă��܂��B�i�\4-6�j |

|

�ٗp�҂̂����A�u���K�̐E����]�ƈ��v�̊�����70.6%(�S��65.8%)�ŁA�R�`���Ɏ����őS��2�ʂł����B�K�ł́A�u�h���Ј��v��2.6%�A�u�p�[�g�E�A���o�C�g�E���̑��v��26.9%�ƂȂ�܂����B�i�\4-7�A�}4-3�j |

|

�u���K�̐E����]�ƈ��v�̊�����j���ʂł݂�ƁA�j��85.0%�A����54.0%�ƂȂ��Ă���A�j���A�Ǝ҂̊����������Y�ƂŐ��K�]�ƈ������������X�����݂��܂��B�i�}4-4�A�\4-7�j |

�T�D����������͐l������{�W�v�ƎY�Ɠ���{�W�v�̌��ʂ���Љ�܂������A���������ɂ͂��̂ق��ɂ��l�X�ȏW�v������܂��B |

| ���E�Ɠ���{�W�v�i����24�N11�����\�\��j �n��̐E�ƕʂ̏A�ƎҐ���A�A�Ǝ҂̎Y�ƂƐE�Ƃ̊W�̂ق��A��q(���q)���т̏A�e�q�̓����̏Ȃǂ��킩��܂��B |

|

| �����o�ڍW�v�i����25�N10�����\�\��j �s�����ʂ̏A�ƎҐ����A�Y�ƂƐE�Ƃ̕ʂɏ����ނ܂ŕ����ďڂ����W�v�B�n��̎Y�Ƃ�ٗp�̎��Ԃ��ڂ����c�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

|

| ���]�ƒn�E�ʊw�n�W�v�i����24�N6���A25�N3,10�����\�\��j ���Ԑl����A�A�Ǝ҂�w�����ǂ̎s�����ɒʋΥ�ʊw���Ă��邩�Ȃǂ��킩��܂��B�l����Y�ƥ�E�Ɗ�{�W�v�̌��ʂɑΉ����āA3�i�K�Ō��\����܂��B |

|

| ���l���ړ��W�v�i����24�N1,7���A25�N4�����\�\��j �l���̓]�o�����̏W�v�ŁA�s�s���ւ̐l�������Ȃǂ̎��Ԃ��킩��܂��B�l����Y�ƥ�E�Ɗ�{�W�v�̌��ʂɑΉ����āA3�i�K�Ō��\����܂��B |

|

| �����n��W�v �s������菬�����P�ʂł��钬��������̕ʂɐl���␢�ѐ������W�v������̂ŁA�ڍׂȒn�敪�͂��s�����Ƃ��ł��܂��B�l����Y�ƥ�E�Ɗ�{�W�v���ɑΉ����Ă���A���ꂼ��̏W�v���\��Ɍ��\����܂��B |

|

�����̌��ʂ́A�N�ै�Ô�̕��S�Ƌ��t�̐R�c�A����ҕ����A�ۈ珊���q��Ď{�݂̏[���x�]���A�h�Ќv��쐬���Q�\�����͂��ߑ����̍s���{��ɗ��p����Ă��邾���ł͂Ȃ��A�����@�ւ▯�Ԋ�ƂȂǂł����L�����p����Ă��܂��B �܂��A���������ł͔��ɑ����̓��v�\���쐬����đ����ȓ��v�ǂ�HP�Ō��J����Ă���A�N�����p�\�R���ɓ��v�\����荞�݁A���R�ɉ��H���Ďg�����Ƃ��ł��܂��B �͂��߂Ă̕��ɂ́AHP�Ɂu���[�U�[�Y�K�C�h�v�̃R�[�i�[���p�ӂ���Ă���A���v�\�̌����ⓝ�v�\�����@�\�̗��p���@�Ȃǂ�m�邱�Ƃ��ł��邾���łȂ��A�u������������킩�������Ɓv���킩��₷���f�ڂ���Ă��܂��B |

�����ȓ��v��HP�u���[�U�[�Y�K�C�h�vhttp://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g.htm

|

|

���������ł킩�邱�Ƃ͑���ɂ킽��A���ׂ�قNj�����������邱�Ƃ�ӊO�Ȕ����ɏo��܂��B�������ʂ𗘗p����ۂɍ������Ƃ��ɂ͓d�b�Ŗ₢���킹�邱�Ƃ��ł��܂�����A���Ђ������������B |

���������ʂ𗘗p����ۂɍ������Ƃ��̖⍇���恄�����ȓ��v�Ǎ������v�� ����K�C�h�S����162-8668 �����s�V�h��ᏼ��19-1�@ TEL 03-5273-1156 |

�@ ���������́A���{�̐l���␢�т̎p�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�O���l���܂߂����ׂĂ̐l��Ώۂɂ���5�N�Ɉ����{����鍑�̍ł��d�v�ȓ��v�����ł��B�����̌��ʂ͍���n�������c�̂̍s���{��̂ق��A���Ԋ�ƂȂǂł����L�����p����Ă��܂��B

�@ ���������́A���{�̐l���␢�т̎p�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�O���l���܂߂����ׂĂ̐l��Ώۂɂ���5�N�Ɉ����{����鍑�̍ł��d�v�ȓ��v�����ł��B�����̌��ʂ͍���n�������c�̂̍s���{��̂ق��A���Ԋ�ƂȂǂł����L�����p����Ă��܂��B

�@ �v�w�̂����ʐ���(245,568����)�̂����A�v�E�ȂƂ��ɏA�Ƃ��Ă��鐢��(����������)��134,258���тŁA����������54.7%�ƂȂ�܂����B

�@ �v�w�̂����ʐ���(245,568����)�̂����A�v�E�ȂƂ��ɏA�Ƃ��Ă��鐢��(����������)��134,258���тŁA����������54.7%�ƂȂ�܂����B![�\4-6 �]�Ə�̒n�ʕʏA�Ǝ҂̐���](_img/2-4-6.gif)

![�\4-7 ���K�]�ƈ��A�h���A�p�[�g���̏�](_img/2-4-7.gif)