日本海側の「総合的拠点港」伏木富山港富山県 土木部 港湾課 |

1. 伏木富山港の概要1.1 概要伏木富山港は、日本海側沿岸のほぼ中央部に位置し、古くから日本海側の重要な港として栄えてきました。 伏木地区(伏木港)、新湊地区(富山新港)、富山地区(富山港)の3地区から構成され、対岸諸国をはじめとする世界の各国との交易があり、日本海側の物流・交流拠点として大きな役割を果たしています。 昭和61年6月には、国際貿易に関して特に重要な港湾として、特定重要港湾に指定され、平成23年4月の港湾法の改正により、国際拠点港湾になりました。 |

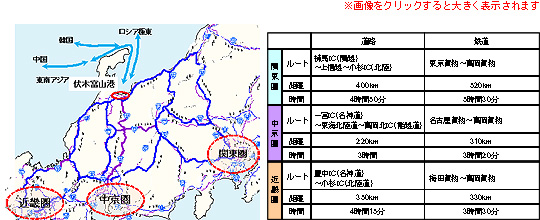

1.2 伏木富山港へのアクセス伏木富山港は、高速道路や主要な国道からほど近く、北陸各地との輸送もスムーズです。

また、三大都市圏とはいずれも複数の高速道路ルートで結ばれ、3〜4時間圏内にあります。今後、東海北陸自動車道(4車線化)や中部縦貫自動車道等の整備により、さらにアクセスの向上が見込まれています。 |

1.3 充実する港湾施設伏木、新湊、富山の3地区には、水深10m以上の大型岸壁を、計19バース有しています。 (1)伏木地区(伏木港)伏木地区は、古く万葉の頃から沿岸交易の要港として栄えてきた小矢部川の河口港であり、船舶の大型化などに対応するため伏木外港への機能展開を進めています。 小矢部川に面する内港部に、1万5千トン級船舶が4隻、1万トン級船舶が2隻係留できる公共岸壁のほか、上屋、荷役機械などの施設が整っています。 平成元年度から整備を進めている伏木外港は、平成10年6月に一部完成し、伏木万葉ふ頭として供用を開始しました。現在、3万トン級船舶が1隻、1万5千トン級船舶が1隻、5千トン級船舶が1隻係留できる岸壁があります。 |

写真−1 伏木地区(伏木港) |

(2)新湊地区(富山新港)新湊地区は、富山高岡新産業都市の拠点として、放生津潟を掘り込んで建設し、昭和43年に開港した港で、同時に造成された背後工業用地427haには、約90社が立地し臨海工業地帯を形成しています。 現在、5万トン級船舶が1隻、3万トン級船舶が1隻、1万5千トン級船舶6隻を係留できる公共岸壁のほか、水平引込式クレーン2基、多目的クレーン1基、水面貯木場などを有しています。 また、野菜や果物などの輸入食品に対応するためのくん蒸上屋があります。 平成14年には、効率的なコンテナ荷役機能を備えた多目的国際ターミナル8.3haを供用開始し、平成19年の2.1ha拡張により10.4haとなっています。平成22年には、ガントリークレーン(最大吊上荷重55トン)2基目を増設、平成23年5月には岸壁の改良により、1,000TEU級コンテナ船の2隻同時接岸、同時荷役が可能となりました。 さらに、海王丸パークや富山県新湊マリーナなど賑わいのある港空間を創出しています。

|

写真−2 新湊地区(富山新港) |

(3)富山地区(富山港)富山地区は、かつて、越中岩瀬湊と称され、室町時代の『回船式目』に我が国の十大港湾を示す「三津七湊」のひとつとして記されています。藩政時代には、北前船の基地として繁栄し、大正末期に神通川河道と分離して整備された工業港で、県都富山市を背後に、古くから沿岸貿易の要港として栄えてきた港です。 現在、1万5千トン級船舶が4隻、1万トン級船舶が1隻係留できる公共岸壁のほか、貯木場を有しています。 また、富山港には、かつてまちの中心部まで物資を運ぶために利用された富岩運河があり、運河を活用した賑わいづくりなども進めています。 |

写真−3 富山地区(富山港) |

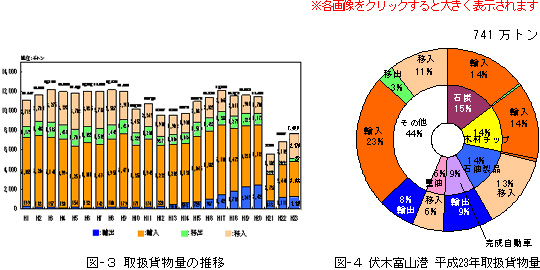

1.4 取扱貨物量伏木富山港の取扱貨物量は、平成21年は景気低迷(前年9月のリーマンショック後の急激な景気後退から続いた厳しい状況)の影響や、ロシア国内での中古車輸入関税引き上げなどの影響を受け、大幅に落ち込みました(H20 1,148万トン 内訳は、輸出114万トン、輸入384万トン、移出25万トン、移入218万トンです。 |

|

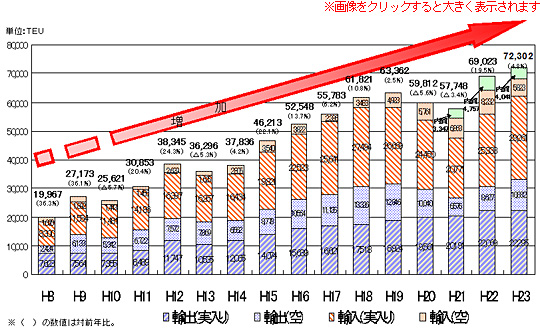

1.5 外貿コンテナ取扱貨物量外貿コンテナ取扱貨物量は、過去10年間で全国平均の1.4倍を上回る1.9倍の伸びを示しています。また、コンテナ取扱貨物量(内貿コンテナを含む)は、平成22年には、69,023TEU、平成23年には、対前年5%増の72,302TEU(速報値)となり、2年連続で過去最高を記録しています。 |

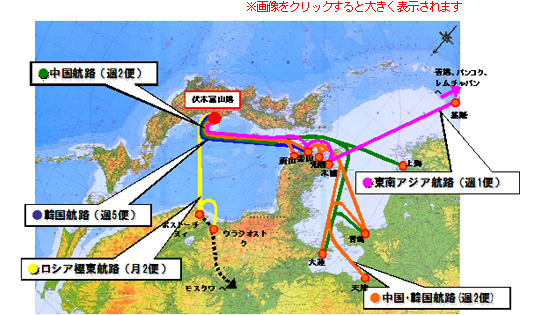

1.6 国際定期コンテナ航路国際定期コンテナ航路は、昭和59年にロシアボストーチヌイ港と結ぶロシア極東航路、昭和63年に東南アジア航路、平成2年に韓国航路、平成8年に中国航路、平成19年に中国・韓国航路が開設されました。 現在、5年前の1.7倍の5航路月42便(韓国航路5便/週、中国航路2便/週、中国・韓国航路2便/週、東南アジア航路1便/週(休止中)、ロシア極東航路2便/月)となっています。さらに、このうち、ロシア極東航路は、2010年にラストポート化が実現しています。

|

2. 日本海側拠点港の選定2.1 選定までの経緯中国・韓国・ロシアなど日本海周辺の対岸諸国が著しい経済発展を遂げており、我が国との経済関係も今後益々深まっていくものと思われますが、太平洋側港湾に比べて日本海側港湾は地理的に有利な位置にあります。また、東日本大震災時には、被災地の生活や産業活動の維持のため、日本海側港湾が太平洋側港湾の代替機能を果たしました。 このような背景のもと、国では、日本海側港湾において「伸ばすべき機能の選択と施策の集中」及び「港湾間の連携の深化」を通じて、対岸諸国の経済発展を我が国の成長に取り入れること、また、東日本大震災を踏まえ、災害に強い物流ネットワークの構築にも資することを目的として、日本海側港湾の形成を図ることとされました。 平成22年11月に「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」を設置し、10回にわたる検討委員会での議論を踏まえて、平成23年11月に選定結果が発表されました。 この結果、伏木富山港は、日本海側の各港湾をけん引する「総合的拠点港」5港の1つに選定されたほか、“国際海上コンテナ”、“国際フェリー・国際RORO船”、“外航クルーズ(背後観光地クルーズ)”の3つの「機能別拠点港」としても選定されました。

|

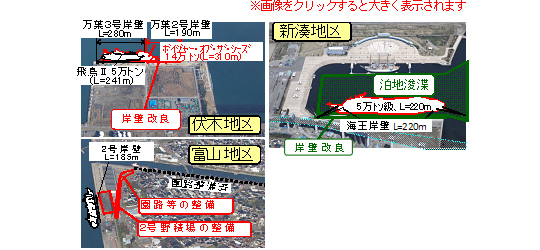

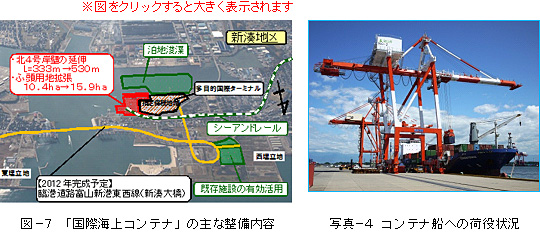

2.2 国際海上コンテナ「国際海上コンテナ」では、災害へのリスク分散の観点から他の港湾を利用している貨物の集荷等に努めることにより、コンテナ貨物取扱量の増加や、航路拡充に取り組むこととしています。新湊地区で、国際海上コンテナ拠点として機能強化を図ることとしており、今後、2,400TEU級コンテナ船の2隻同時接岸、同時荷役を可能とするための多目的国際ターミナルの岸壁整備、泊地増深やコンテナヤードの拡張などを行うこととしています。 |

|

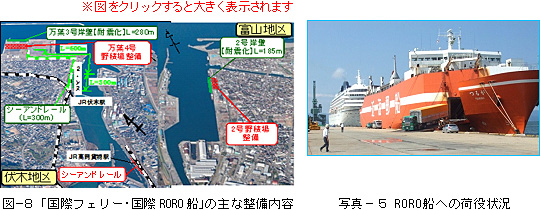

2.3 国際フェリー・国際RORO船「国際フェリー・国際RORO船」では、今後もロシアの中古車需要等を取り込み、航路の定期化や便増につなげることとしています。 伏木地区、富山地区で、国際フェリー・国際RORO船拠点として機能強化を図ることとしており、岸壁の耐震化やヤード拡張などを行うこととしています。 また、港にJR高岡貨物駅が隣接している特性を生かして複合一貫輸送(シーアンドレール)を推進することとしています。 |

|

2.4 外航クルーズ(背後観光地クルーズ)「外航クルーズ」では、小樽港、京都舞鶴港と連携し、日本の四季の移り変わりを体感する「環日本海クルーズ」の振興を推進することとしています。 伏木地区、新湊地区において大型客船に対応した岸壁改修等を行い、富山地区では、周辺環境整備などを行うこととしています。 |

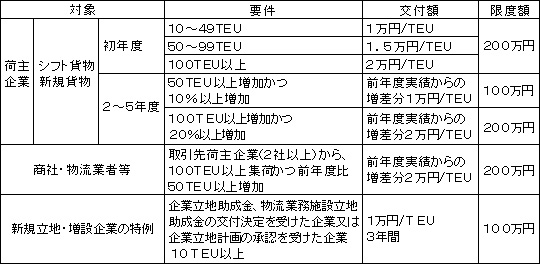

2.5 港の活性化に向けてソフト面においても集荷力向上や一層の利用促進に取り組んでいくこととしています。 具体的には、

|

|

表−1 荷主企業奨励金制度

|

などに取り組むこととしています。 また、外航クルーズについては、今年4月に、小樽港・京都舞鶴港とともに「環日本海クルーズ推進協議会」を設立したところであり、海外見本市への出展(マイアミ、上海等)や船会社・旅行会社への訪問などを通じ、環日本海クルーズをPRするとともに、立山黒部アルペンルートや五箇山合掌造り集落などの世界的観光地、富山湾の新鮮な海の幸をはじめとする食の魅力など、本県の優れた観光資源をアピールすることとしています。また、外国クルーズ客船が寄港する際には、地元市等と連携して歓迎イベントや物産販売などを行い、乗船客を温かくお迎えし、伏木富山港の印象を高めていきたいと考えています。 |

写真−6 外航クルーズ客船の寄港状況 |

3. おわりに富山県では、今後とも、伏木富山港が日本海側の「総合的拠点港」としてさらに発展するよう、伏木地区、新湊地区、富山地区の各地区において、効率的・効果的な整備に努め、それぞれの特性を活かした機能強化に官民一体となって取り組んでいきます。 |