農産物の加工推進について〜農村女性の農産物加工等起業活動への支援の取組み〜富山県農林水産部農業技術課 |

1 農産物加工の現状農産物の価格低迷など農業を取り巻く厳しい環境の中、高付加価値化による所得確保を目指して、自家産等の農産物の加工に取り組む農業者が増えつつあります。農林業センサス(2010年)確定値では、富山県内で農産物加工を営む農業経営体は419経営体となっています。  |

こうした中、近年、県内では農産物加工や直売の起業活動に積極的に取り組む女性が多くなっており、県も平成18年から、「がんばる女性農業者支援事業」により支援してきた結果、平成21年度末には162件(内、販売額が1,000万円以上が37件)の起業がありました。商品化された加工品もお寿司や餅類、惣菜、菓子類など多彩です。 |

2 農村女性への支援内容県では、平成19年に制定した富山県農業・農村振興計画に基づき、意欲ある担い手の育成と次代につなぐ生産体制の構築を目指すため、農村女性の取組みについて、農林振興センタ−の普及指導員(※1)が、起業の発展段階に応じたきめ細かな支援活動を行っています。 |

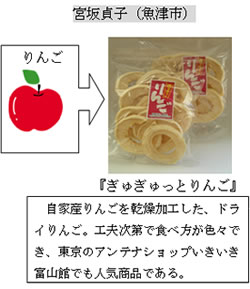

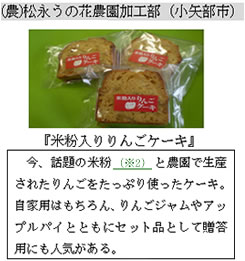

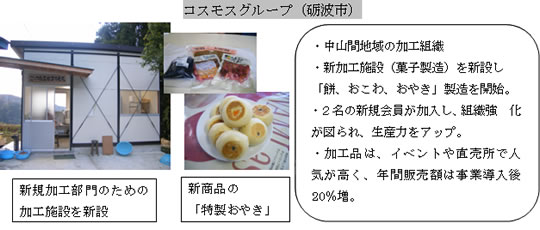

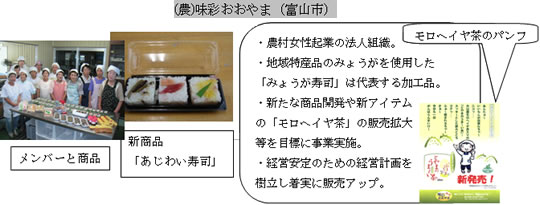

3 活動の成果県内で事業を活用し商品開発等に取り組まれている女性による起業の事例を紹介します。 |

《農村女性起業チャレンジ事業》(標準事業費800千円 補助率1/2以内) ・地場農産物を使用し、独自の技術やアイデアを活かした新しい商品を開発 【実施例】

|

||

|

||

|

《農村女性起業拡大支援事業》(標準事業費2,000千円 県補助率1/2以内) ・農産加工施設の新設、拡充にかかる加工機器・貯蔵設備等の整備・導入 【実施例】

|

|

《農村女性先進モデル企業育成事業》(1年目 標準事業費 2,000千円 補助率1/2以内) (2年目 標準事業費 500千円 補助率1/2以内) ・商品開発、新加工技術の導入、規模拡大等の取組みに係る機材等の導入 【実施例】

|

|

4 むすび

農村女性の加工組織は、地域で受け継がれてきた伝統・技術を守りながらも新たに開発した加工技術を生かし、それぞれが独自ブランド商品を消費者に提供しています。このような起業活動により、女性の経営参画意識や意欲は高くなってきており、いきいきと働く女性が増えてきています。 また、県内には約180箇所(インショップ(※3)含む)の農産物直売所があり、新鮮・安全をモットーに丹精こめて育てた野菜・果実・農産加工品等を販売しています。 旬を感じ、「地産地消」を実践し、生産者と消費者の交流の場となる、皆さんの“憩いの場”にしていただきたいと思います。 今後、本県農業は米価の低迷等ますます厳しい環境が予想され、その一策として農産物加工等の6次産業(※4)化への取組みが伸びていくと思われます。がんばる農村女性の元気が、農業・農村の活性化に繋がることを期待しています。 |

| 注(※○)をクリックすると、本文の該当の箇所まで戻ります。 | |

| (※1) | 普及指導員 試験研究機関等と密接な連絡を保ちつつ専門の事項等について調査研究を行う都道府県の職員であり、直接、農業者に接して技術及び知識の普及指導を実施している。専門技術員と改良普及員が一元化され、平成17年4月から設置された。 |

| (※2) | 米粉 古くは奈良時代からせんべいや和菓子などで使われていたが、最近では製粉技術の向上により、パンやケーキ、麺類など、従来小麦粉を原料としていた食品に使われるようになっている。 |

| (※3) | インショップ スーパーなど量販店の中に入っている直売所。 |

| (※4) | 6次産業 農林水産業・農山漁村と2次産業・3次産業を融合・連携させることにより、農林水産業・農山漁村の有する農林水産物をはじめとする「資源」を食品産業をはじめとする様々な産業と連携して利活用し、新たな付加価値を生み出す地域ビジネスや新産業を創出するというもの。 なお、6次産業という用語は、農業にかかる用語であり、国勢調査等の産業分類には用いていない。 |