インフルエンザについて |

||

| 毎年、冬になるとインフルエンザが流行します。インフルエンザは患者数の多さ、そして学校や高齢者施設等における集団感染、死亡事例、また小児における脳炎・脳症等の重症例が見られ、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっています。そのため厚生労働省、都道府県はインフルエンザ予防の総合対策に取り組んでいます。 | ||

1.インフルエンザとは |

||

| インフルエンザはインフルエンザウイルスが原因で起こる急性呼吸器感染症です。38℃以上の高熱、頭痛.関節痛、筋肉痛などの強い全身症状の他に、のどの痛み、咳、鼻汁などの症状も示します。更に、気管支炎や肺炎等を併発し、重症化することもあり、高齢者では死亡の原因になるケースが見られます。また小児にはインフルエンザが関連した脳炎・脳症等の重症例も発生しています。

(注)"かぜ様症状"はいろんなウイルス(ライノウイルス、コロナウイルス、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、RSウイルス、エンテロウイルスなど)の感染によって起きます。「インフルエンザ」患者の発生と同時期には「普通のかぜ」の患者も多数発生しています。この2つの病気を混同することが多いのですが、下記のような違いがあり、インフルエンザと判断された場合、十分注意して対応する必要があります。 「普通のかぜ」は、ライノウイルスやコロナウイルスに感染した場合で、のどが痛む、鼻がむずむずする、水のような鼻汁が出る、くしゃみや咳が出る、発熱はあまり高くなく、インフルエンザのような全身症状はあまり見られず、重症化することはほとんどありません。 |

||

2.インフルエンザウイルスの構造 |

||

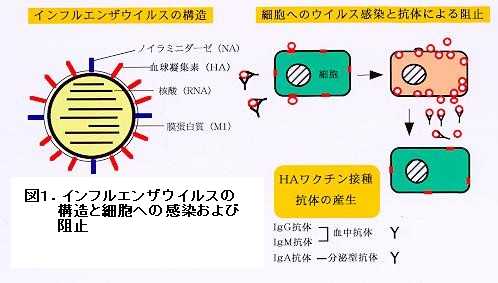

| インフルエンザウイルスは、図1に示すように、ほぼ球形(直径100nm)で、内部は核酸(RNA)とそれを保護する蛋白質からできています。この内部蛋白質の違いによってA型,B型,C型に分類されます。そして、A型とB型ウイルス粒子の表面には血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の2種類の糖蛋白質があります。

A型では、HAが16種類(H1〜H16)、NAが9種類(N1〜N9)あり、HAとNAの組み合わせによって亜型に分類されます。例えば、Aソ連型はA(H1 N1)、A香港型はA(H3 N2)という亜型で表現されます。さらに、HAは変化しやすく、次々と変異(HAのアミノ酸変化:抗原性の変異)したウイルス株が出現してきます。 B型には亜型はありませんが、抗原性の変異株が出現します。一方、C型にはヘマグルチニンエステラーゼ(HE)という1種類の糖蛋白質があります。 |

||

|

||

3.インフルエンザウイルスの感染を防ぐには |

||

| A型はいろんな動物(ヒト、トリ、ブタ、ウマ、アザラシ、ミンク、クジラ)に感染、B型はヒトのみ、C型はヒトとブタに感染します。A型は世界的な規模、B型は国内的な規模の流行を起こしますが、C型は地域的に散発発生します。

感染は、ウイルス粒子の表面にあるHAが人の鼻や咽頭の粘膜細胞に吸着することによって始まります。このHAの吸着する働きを阻害する物質(抗体)があるならば、感染を防ぐことができます。 |

||

4.インフルエンザから回復するには |

||

| ウイルス感染が成立すると、主に鼻や咽頭の粘膜細胞内でウイルスは増えますが、一方、体内では生体防御機構が働きだします。その生体防御機構は次のようです。

最初にナチュラルキラー細胞(NK)によって、感染細胞(ウイルスが増殖しつつある細胞)が破壊されます。このNKの働きはそんなに強いものではありません。感染4日目ぐらいからウイルスに特異的な細胞障害性T細胞(Tc)が出現し、NKと同様に感染細胞を破壊して成熟ウイルス(感染力を持つウイルス)を作らないように働きます。この働きは非常に強力で、急速に体内のウイルス数を減少させます。次に、このTcの働きがピークを過ぎる頃(感染8〜10日頃)より、ウイルスに特異的な抗体が産生されるようになります。この抗体はウイルスに結合して、ウイルスが新たな細胞へ感染するのを防ぎます。すなわち、Tcは治療的に働き、抗体は予防的に働き、両者の働きにより体内からウイルスが排除されて、回復へと向かって行きます。 これらの生体防御機構が最大限に働くようにするには、バランスの良い栄養と、十分な休養を取ることが大切です。 |

||

5.治療 |

||

| 最近、インフルエンザ治療薬として塩酸アマンタジン(商品名シンメトレル)、ザナミビル(商品名リレンザ)およびリン酸オセルタミビル(商品名タフミル)が認可されました。アマンタジンはA型のみに有効で、ウイルスが細胞に吸着・侵入するところを阻害する薬理作用を持っています。ザナミビルとリン酸オセルタミビルはA型とB型に有効で、細胞内で増殖したウイルスが細胞外に出芽するのを阻害(ノイラミニダーゼの働きを阻害)する薬理作用を持っています。

しかし、この両薬剤は発症後40〜48時間以内に服用しないと効果がないとされています。医師に十分相談のうえ、処方を受けて下さい。 |

||

6.ワクチンについて |

||

現在、インフルエンザの積極的な予防法はワクチンのみです。インフルエンザワクチンについては、発熱などの症状を軽くし、合併症を減らし、重症化を防止することができます。我が国を含め多くの国で用いられているインフルエンザワクチンは、発熱などの副反応を除くために、発育鶏卵内で増殖させたウイルスをエーテルでの処理と、フォルマリンで不活化(病原性をなくすこと)し、HAだけを集めて精製した不活化HAワクチンです。

|

||

7.ワクチンの効果 |

||

| 予防接種を受けないでインフルエンザにかかった人の70%から80%の人は、予防接種を受けていれば、インフルエンザにかからずにすむか、かかっても症状が軽くてすむという有効性が証明されています。インフルエンザの治療薬もありますが、感染前にワクチンで予防することが有効な方法ですので、ワクチンの接種を推奨します。特に65歳以上の方や基礎疾患を有する方はインフルエンザが重症化しやすいので、医師と相談のうえ、接種を受けられることをお勧めします。 | ||