農業用水を利用した小水力発電の推進について

|

1 はじめに農業用水を利用した小水力発電は、地域資源を有効に活用することで、農家が減少し米価が低迷するなか、土地改良区が管理する農業水利施設の維持管理費の軽減、地球温暖化対策の観点から積極的に推進する必要があります。 |

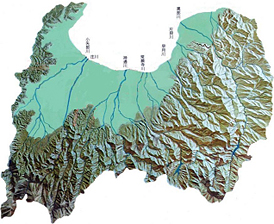

3 水力発電所の整備状況 発電開始当初の大久保発電所 本県の農業用水は、このように年間を通して水量が豊富なこと、水路勾配が急で落差を得やすいことから、明治期以来、水力発電にも利用されてきました。本県で最初の事業用の水力発電は、明治32年に富山電燈(株)(現北陸電力(株))が、神通川から取水している大久保用水路の塩地内(旧大沢野町)で建設した大久保発電所です。大久保発電所は、北陸でも初、全国では3番目に建設された水力発電所で、現在も設備の更新を重ねながら稼働しています。  現在の大久保発電所 農業用水を利用した水力発電所は、電気事業者側(北陸電力(株)等)にとっても農業用水側(土地改良区)にとっても、一連の水利構造物を共同事業として実施する方が、初期投資(建設)から維持管理費に至るまでメリットが大きいこともあり、電気事業者が設置したものが数多くあります。(県内に30箇所のうち、電気事業者が設置したもの22箇所) また、本県が農林水産省の小水力発電事業制度創設(昭和58年度)を契機に、全国に先駆けて県営かんがい排水事業で整備した小水力発電所が4箇所(安川、愛本新、示野、臼中)あります。現在、かんがい排水事業をはじめとする農業農村整備事業で整備した発電所数は、全国最多です。 更に、県企業局が経済産業省の補助事業を活用し、立山町の仁右ヱ門用水を利用した小水力発電所を建設中であり、平成21年12月の運転開始を予定しています。 |

4 小水力発電の特徴とメリット(1)小水力発電の特徴水力発電は、二酸化炭素排出量が極めて少ないクリーンエネルギーであり、貴重な純国産エネルギーとして、また、太陽光発電等の自然エネルギーに比較して供給安定性に優れているという特徴があります。特に農業用水を利用した小水力発電は、既存の農業水利施設を利用するため、河川環境への影響がなく地形の改変も少ない等、自然にやさしい環境調和型のエネルギーです。 また、平成15年度に施行されたRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)において、電気事業者に一定以上の新エネルギーや再生可能エネルギー(水力・地熱)の利用が義務づけられたことにより、小水力発電(出力1000kW以下に限る)による電力に対する需要の増大と収益の増加への期待も高くなっています。

(2)小水力発電のメリット土地改良区が発電事業を実施した場合は、所有する揚水機場や排水機場等の電気を必要とする施設(通称:見合い施設)の電気料金や、発電所と共用する用水路等の維持管理費に売電収入をあてることができ、土地改良区の農業水利施設の維持管理費の軽減が図られます。 |

5 今後の展開(1)建設推進本県は、平成20年度に設置した富山県地球温暖化対策県民会議のなかで、小水力発電の先進県として今後も積極的な展開を図ることとしています。平成27年度までに4〜5箇所以上の小水力発電施設の整備を目指すこととしており、採算性が確認され関係者間の協議や合意形成を了した地点から随時着手する計画です。  (2)普及啓発県主催で平成21年8月27日に「全国農業用水小水力発電フォーラムinとやま」を開催しました。県内外の土地改良区や自治体関係者等、約220人が出席し、パネルディスカッション等をとおして、農業用水を利用した小水力発電の取組メリットの発信と推進機運の醸成を図りました。

|

6 おわりに土地改良区が小水力発電事業に取り組む第一のメリットは、維持管理費の軽減です。土地改良区自ら管理する農業水利施設が持つ包蔵水力エネルギーを最大限に活用し、発電施設の整備が可能となれば、土地改良区の自立と体質強化、活性化が期待でき、今後の農業農村振興に大きく貢献します。 今後も国の協力を得ながら、県、市町村、地元が一体となって本県の特長を生かしたクリーンエネルギーである小水力発電の整備を積極的に推進し、農村地域の活性化と地球温暖化対策に貢献していかなければなりません。 |

平成21年11月号